産業医科大学 准教授

産業医科大学 准教授

久保達彦さん

今回の「人」明日へのストーリーは、国際緊急援助隊医療チームの登録メンバーで産業医科大学准教授の久保達彦さんです。久保さんはJICAが開催を支援した世界保健機関(WHO)の国際ワーキンググループで議長を務められ、グループが策定した災害医療情報の標準化手法(Minimum Data Set:MDS)は、2017年2月7日に日本発のWHO国際標準として採択されました。この手法は2019年3月にモザンビークで発生したサイクロン災害で活用され、被災地全域の医療救援活動状況の速やかな把握に貢献しました。

MDSとは・・・

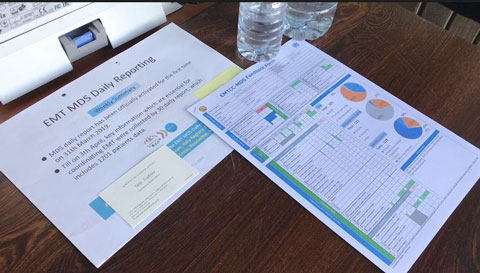

MDSは、被災地で活動する緊急医療チーム(Emergency Medical Team:EMT)が患者のカルテから抽出し、日報として被災国保健省へ報告すべき50の必須項目です。項目は、年齢層・性別・妊娠の有無、外傷等の疾病の種類、医療処置、災害との関連性などから構成されています。これらの項目と定義を国際標準化することにより、被災国保健省は活動中EMTの日報データを合算して被災地全体の医療提供状況を把握・分析し、感染症流行への対応や限られた医療資源の配分などを迅速かつ効率的に行うことが可能となります。

高校の恩師の影響で、冒険や海外での活動に漠然とした憧れを感じていました。医学部に入学し、その思いは国際保健や災害支援に対する興味につながっていきました。ただ当時は今ほど災害医療を学べる機会はなく、医師になって3年目の頃、インターネットで「国際緊急援助隊」のホームページを見つけ、すぐに隊員に登録のための研修の受講を申し込みました。

高校の恩師の影響で、冒険や海外での活動に漠然とした憧れを感じていました。医学部に入学し、その思いは国際保健や災害支援に対する興味につながっていきました。ただ当時は今ほど災害医療を学べる機会はなく、医師になって3年目の頃、インターネットで「国際緊急援助隊」のホームページを見つけ、すぐに隊員に登録のための研修の受講を申し込みました。

災害医療チームで最も有名なのは国内で発生する災害に対して派遣される「災害派遣医療チーム(以下DMAT)」だと思います。一方、日本政府は海外で発生した災害に対応する災害医療チームとして「国際緊急援助隊(以下JDR)」を設置しています。実はJDRはDMATよりも歴史が古く、JDRの起源をたどると1979年のカンボジアの難民医療支援にまで遡ります。一方、DMATは1995年に阪神大震災を教訓として2005年に設置されています。DMATが創設されたときはJDRの教育資料を使って訓練がされていたそうです。私も含めて、多くのメンバーがJDRとDMATの両方に参加しています。所管はDMATが厚生労働省、JDRが外務省(JICA)と別々ですが、2つのチームは重複登録メンバーを通じて知見が共有され、両輪として発展しています。

熱意を持って参加したJDRですが、チャンスは一向に巡ってきませんでした。災害医療に従事する医師は救急救命医が大半です。公衆衛生が専門の私が実派遣に選抜される気配はまるでなく、それでも研修のお手伝いなど私にできることを細々と続け、気が付けば10年が経過していました。

転機は東日本大震災によってもたらされました。東日本大震災では、津波災害に加えて福島原発事故が起こり、たくさんの公衆衛生的な問題が発生しました。公衆衛生学のなかでも働く人々の健康管理(産業医学)を専門としていた私は、産業医科大学の一員として福島原発に派遣され免震重要棟の中で原発労働者の健康管理支援に従事しました。私にとって、初めての災害対応経験でした。その現場経験から得た教訓を、私はJDRの隊員向け研修のなかでも伝えるようにしました。JDRの研修で国内災害の、しかも公衆衛生の課題を正面から取り上げることに不安もあったのですが、研修会の閉会式で中村明JDR事務局長(当時)が「今回、最も印象に残ったのは公衆衛生の研修だ。東日本大震災を経験した我々はJDR医療チーム活動を通じて何を表現していくのか、という問いかけに、我々は正面から向き合う必要がある」と総括されました。思わぬ評価にとても驚くとともに、JDRで実質的な仕事が私にもできるかもしれないと初めて思いました。

翌年、私はJDRが利用する電子カルテの開発リーダーに任命されました。私の研修を目にした複数の方々が、久保にやらせてみようと推挙してくださったそうです。10年間、地道に続けていたことが報われたように感じました。

まず考えたのが「JDR専用の良い電子システムを開発する」のでは不十分で、「JDR以外のチームも使うような標準システム、できれば国際標準を創出しよう」ということでした。途方もない目標設定で、初回の開発会議でそう宣言したものの、席上、その実現を信じた方はいなかったと思います。ただ私は、普段から病院で利用されている独自電子システムの弊害を痛感していたので、そこまで絶対にやりぬかなければならない、やり抜かなければ開発に伴う弊害さえ生まれてしまうと考えていました。日の丸隊であるJDRのポテンシャルを固く信じての目標設定でしたが、今、思えば、この時がその後の苦闘の始まりでした。

まず考えたのが「JDR専用の良い電子システムを開発する」のでは不十分で、「JDR以外のチームも使うような標準システム、できれば国際標準を創出しよう」ということでした。途方もない目標設定で、初回の開発会議でそう宣言したものの、席上、その実現を信じた方はいなかったと思います。ただ私は、普段から病院で利用されている独自電子システムの弊害を痛感していたので、そこまで絶対にやりぬかなければならない、やり抜かなければ開発に伴う弊害さえ生まれてしまうと考えていました。日の丸隊であるJDRのポテンシャルを固く信じての目標設定でしたが、今、思えば、この時がその後の苦闘の始まりでした。

災害医療用の電子カルテとして着目したのは「報告」の重要性です。カルテに医療記録を入力したら、災害対策本部等への日報が瞬時にできるシステムを開発しようと考えました。そこで世界中の状況を調査したところ、フィリピンの保健省がWHO(世界保健機関)等と「SPEED」という方法を共同開発して災害時に利用していることを知りました。SPEEDは診療した患者さんの傷病の種類を正の字をつけてカウントしていくだけの、紙一枚あればできてしまう、全くシンプルなものでした。例えばSPEEDでは発熱の患者さんのカウントに「Fever(熱)」としか書いてありません。日本人なら38度以上とか書いてしまいそうですが、フィリピンの方々は被災地に体温計などない、あっても全患者を測定している余裕などないことを知っていたのです。また、SPEEDはサーベイランスの一種なのですが、日本では「サーベイランス」というと通常は感染症のみが対象となります。ところが「SPEED」には「Fracture(骨折)」など感染症以外の傷病も入っています。「骨折は蔓延する病気ではないのに何故だろう?」と思い、フィリピンの方に聞いたところ「被災地で骨折が多ければ外傷の医療チームをもっと派遣する、感染症が多ければ公衆衛生チームを派遣する、当たり前のことだ」と言われ、「なるほど、全部、オペレーションの為のカウントなんだなと」と分かりました。こうしてSPEEDの実用性に気づいた私たちは、JDR用に改変したJDR-SPEEDを開発し電子カルテに取り入れることを決めたのです。

課題だった日報のあり方が見えました。JDRでの派遣経験がない私の前に次に立ちはだかったのは、ベテラン隊員の方々の経験という高くそびえる分厚い壁でした。ありとあらゆる提案が、「現場では無理」との一言で立ちゆきませんでした。諦めるわけにはいきません。とにかくチャレンジし続け、あっという間に1年が経過しました。大ベテランの冨岡譲二先生が開発会議にいつも同席くださったことが支えでした。翌年2013年10月に、JDR研修会後の懇親会で、最も的確かつ厳しいご意見をくださっていた大ベテランの大友仁JICA職員と同席しました。「現場で通用するものを作りたいです。これからもチャレンジし続けますからよろしくお願いします」と伝えたところ、「わかっていますよ。あなたは自分のためではなく、何よりJDRのことを考えてくれている。いいものができると信じています」と仰って頂きました。情熱は伝わっていました。そのわずか一週間後、フィリピンでスーパー台風(フィリピン名:ヨランダ)による災害が発生し、私はJDR医療チームの隊員に選抜され初めて派遣されることになりました。

東日本大震災後初のJDRミッションは、震災の際に日本への支援をくださった友好国フィリピンへの派遣ということもあり、「今度は我々が恩返しをする番だ」という大変な熱気と国民的な注目のなか展開されていきました。

東日本大震災後初のJDRミッションは、震災の際に日本への支援をくださった友好国フィリピンへの派遣ということもあり、「今度は我々が恩返しをする番だ」という大変な熱気と国民的な注目のなか展開されていきました。

JDRには百戦錬磨の救急救命医の先生方が何百人といます。わずか3名の隊員医師枠に選抜された公衆衛生医の私に何ができるのか、私は大変なプレッシャーを感じていました。首都マニラに到着すると私は先遣隊に選抜されました。先遣隊は、医療チーム本隊に先行して被災地に入り医療を提供するサイトを選定する、ミッションの成否をわける大変重要な役割を担います。岩上憲三さん、青木正志さんというJDRを知り尽くした方々と活動した先遣隊の50時間は電気・水・食料・通信・移動手段の全てが地域から枯渇する大変厳しいものでしたが、この時に私はフィリピンの医療者の方々が実際にSPEEDを使っているのを目にしました。JDR本隊が到着して医療活動が始まると、岩上団長に同行して各国から派遣されたチームの代表者が集まるミーティングに参加するようになりました。ミーティングでは日報様式の指定が無く、各チームの活動報告が延々と続く会議はとても長く、終わったころには最初のチームが何を言ったのか思いだせないような状態でした。そこで、私は「この会議のやり方は問題がある。それは報告が標準化されていないことだ。地元フィリピンの方々は『SPEED』で報告しているのだから、海外から集まったチームも『SPEED』を使ってはどうか」と発言しました。フィリピン保健省の議長がパッと反応され「それはいい。是非、そうして欲しい」と即答されたので、私は持ち込んでいた「SPEED」の用紙をその場で配りました。

翌日から全チームがSPEEDで報告するようになり、まず会議時間が短くなりました。そして全チームから統計が取れるようになりました。劇的な変化で、オーストラリアから来たチームのリーダーは「日本のJDRはフィリピンの報告方法まで理解して派遣されてきている。地元に寄り添いつつ、効果的な国際調整までやってのけた。いったいどういうチームなのだ。」と驚いていました。

帰国後にJDRの活動報告会で「日本版のSPEEDを作ったらどうか?」と提案をしました。フィリピンのSPEEDから熱帯病など日本にない項目を削り、逆に日本で必要なメンタルヘルスや高齢者の項目を追加する日本版を開発すれば、日本でも十分に利用できると考えたのです。そのアイディアを拾ってくださったのが、小井土雄一先生でした。小井土先生は海外の災害に対応するJDRの支援委員長(当時)、また国内災害に対応するDMAT事務局長という要職を兼務されていらっしゃいました。「東日本大震災では各支援団体ごとにカルテ様式がバラバラで、診療の引継ぎができなかった。そこで関係団体が終結してオールジャパンで利用する標準カルテを開発しようとしている。報告様式も必要で、日本版SPEEDというのはいいかもしれない。」とお声がけ頂きました。小井土先生が委員長を務められる『災害時の診療録のあり方に関する合同委員会』でJDRフィリピンミッションでの経験と構想を報告したところ、「日本版SPEED(J-SPEED)」の採用が2014年に決定しました。実はフィリピンミッションの前にも合同委員会で提案したことがあったのですが、その時は実用性が不確かとして採択にいたりませんでした。JDRの実活動成果が、採択の決め手でした。合同委員会は日本国内の標準様式を策定する場ですが、以降、私はJICA推薦委員として合同委員会に参加させていただくことになりました。JDRが国際緊急援助活動で蓄積した知見を国内に還元する役割を担うことになったのです。J-SPEEDの開発には一年を要しました。平坦な道ではありませんでしたが、小井土先生はJ-SPEEDによって我が国の災害医療がどのように変わっていくか見通されていらっしゃったのだと思います。難しい会議の後で、一言だけ「俺はこれ(J-SPEED)でいこうと思っている」と私におっしゃられた小井土先生の、日本の災害医療を進歩させるという揺るぎない信念に導かれるまま関係団体への説明と調整をひたすらに繰り返しました。翌2015年に、災害診療記録(標準カルテ)とセットで利用される様式としてJ-SPEED(診療日報)が合同委員会から提唱されました。

「J-SPEED」の集計は簡単とはいえ、災害現場では手間です。そこで日本では災害診療記録(標準カルテ)に発熱、骨折などのJ-SPEED項目のチェックボックスを印刷しておいて、医師はチェックするのみ。そのあとでチーム内の事務担当者がチェックされた項目の数をJ-SPEED日報様式をつかって単純に数え上げていく仕組みにしました。こうやってカルテ(記録)と診療日報(報告)が一体化されました。

災害診療記録は、患者さんの医療チーム同士が現場で引き継いで継続診療を実現する情報の“横の糸“、J-SPEED診療日報は現場と本部をつなぐ情報の“縦の糸”です。セットで使わなければなりません。両者を織りなすことで、継続的かつ効率的な災害医療を展開できるようになるのです。

国内の動向を受け、JDRは更に歩みを進めました。集計項目が病名だけ、例えば「急性水様性下痢症」だけだと重症度の情報がありません。すべての傷病ごとに軽症か重症かを聴くのも大変です。そこで、病名に加えて例えば「再度の受診は不要」、「手術をした」、「入院した」という処置や転帰をチェックすることにしました。これでおおよその重症度がわかるようになりました。またチェックボックスは縦一列に並べた方がチェック漏れも少ないということも訓練を通じて気づかされました。これらの知見が詰め込まれ「JDR-SPEED」が完成され、国際JDRと国内DMATがともに「J-SPEED」方式を採用する構図が2015年に完成しました。

2016年に熊本地震が発生した時、私はフィリピンにいました。発災から一週間後、熊本県庁に設置されていた救護医療調整本部から「J-SPEEDを稼働する」と連絡があり、熊本県庁に赴きました。

2016年に熊本地震が発生した時、私はフィリピンにいました。発災から一週間後、熊本県庁に設置されていた救護医療調整本部から「J-SPEEDを稼働する」と連絡があり、熊本県庁に赴きました。

当時、ほとんどの災害医療関係者は「J-SPEED」のことを知りませんでした。熊本に来る全チームにいかに災害診療記録/J-SPEEDを周知し利用してもらうか。難題に頭を抱える私に、副本部長を務められていた近藤久禎先生が「最初からうまくいくわけない。始めることが大事なんだ」と声をかけてくださいました。DMAT/JDRいずれにも精通されている近藤先生の言葉に導かれ、不眠不休の2日間で稼働調整が完了しました。

驚いたことに、その翌日から、あっという間にJ-SPEED日報が集まり始めました。フィリピンのSPEED方式があまりにも実用的であったことと、SPEEDの重要性を知るJDRメンバーが熊本の各地にもDMAT等として派遣されており周囲のチームにも利用を呼びかけてくれたことで現場が動いたのです。

本部では、J-SPEED日報によってどこの地域でどのような傷病者が何人診療されたかが、連日可視化されるようになりました。従来、どこの地域にどこのチームが何隊いるかというのはわかっていたのですが、何人を診療したかということまではわかっていませんでした。劇的な変化でした。

被災地に沢山の災害医療チームが来ると受け入れる被災自治体・受援側は本当に大変です。ところが全チームが同じ様式で日報することで、支援チームの活動状況が一目でわかるようになって、受け入れの負担が軽減します。熊本地震での運用経験から、J-SPEEDの本質的な意義は、支援者による報告システムというより、支援を受ける受援側をサポートする受援支援システムという点にあると理解されました。

フィリンピンでも日本でも活用できるのなら、世界中で使ってはどうかと考えWHOに「SPEED」の国際標準化を提案に行くことになりました。JDR電子カルテの開発が当初から目指した国際標準化へのチャレンジでした。同行予定が緊急援助対応で急遽キャンセルとなったJDR事務局の小林勤次長(当時)は出国前に、「これでもう後には引けなくなりますよ。交渉では日本の事務局に相談しないといけない、なんて言わなくていいですから。決めてきてください」といって送り出してくださいました。JICA職員の方々の新しい価値を創造しようとするチャレンジへの寛容さ、懐の深さ、情熱にはいつも大変なエネルギーをいただいてきました。

ジュネーブにあるWHO本部で面会したのはEMTプログラムのマネージャーであるDr.イアン・ノートンでした。彼は偶然にも私がフィリピンで「SPEED」を配った際、オーストラリアのチームリーダーとして調整会議に出席されていた方で、その後、WHOに転籍していました。「あの時の君か!JDRがフィリピンで『SPEED』の導入を提案したときは本当にびっくりした。あの出来事はWHO内でも話題になっていて論文化した方が良いという声もある。日本がフィリピンの経験を日本国内の災害医療にもつなげていることは驚きだ。あなた方が何を目指しているかはっきりとわかる。やりましょう!」と快諾してくれました。WHO版の「J-SPEED」を作るための国際ワーキンググループが立ち上がり、検討の末、翌2017年に日本の「J-SPEED方式」がWHOのEMT戦略諮問委員会からの承認を得て「EMT MDS(Minimum Data Set=最小限の診療日報項目)」という名称で国際標準化されました。日本で使われているスキームが丸ごとWHOの国際標準に採用されたのは、私が知る限り初めてのことだと思います。

甲斐達朗先生や小井土雄一先生というJDRを作ってこられた先生方は常々、「日本が世界の災害医療を牽引する時代をつくっていくように」と若手を鼓舞されていらっしゃいました。永年の取り組みが結実した出来事のひとつが2017年の日本発WHO国際標準の樹立だったと感じています。

フィリピン生まれ、日本育ちのWHO国際標準MDSですが、フィリピンへの里帰りプロジェクトも実施しています。フィリピンのSPEEDとMDSを簡単に併用できるiSPEEDと呼ばれるスマホアプリを開発して、フィリピンではナショナルトレーニングがJICAの支援を受けて実施されています。同アプリは同じくJICAが支援するASEAN災害医療連携強化プロジェクト(ARCHプロジェクト)でも利用され、ASEAN全域から大変高い評価を得ています。

現在、世界中からMDSについてお問い合わせを頂いていますが、「MDS」は「ARCHプロジェクト」という日ASEAN合同プロジェクトの中でどんどん発展してきています。今後も支援者の目線ではなく、災害が多発し受援の苦労を知るアジアASEANの仲間たちとともにMDSの国際動向をリードしていければと考えています。

※写真はDr.イアン・ノートンとともに

WHOのワーキンググループの合意形成はSTEP1からSTEP5までの5段階がありました。例えばSTEP1ではWHO神戸センターで文献レビューを実施しました。2カ月間にわたる徹夜続きの作業は序章に過ぎず、最も大変だったのは国際レベルの合意形成をつくることでした。国内ですら全団体による専門家の合意形成は容易ではありません。国際ではなおさらです。Dr.ノートンは、国際合意形成を構築するために赤十字国際委員会(ICRC)、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)や国境なき医師団(MSF)、英国UK-MED、オーストラリアAUSMAT、カナダCMAT、フィリピン保健省等々から人道支援・国際緊急援助のプロ中のプロを集めました。それぞれ膨大なフィールドでの活動経験と確たる信念を持っている方々でした。ある出席者は「国際レベルのコンセンサスをつくるなど正直無理だと思っていた」と言っていましたね。実際、東京で開催された会議の初日は全く話が纏まらず、「どうなってしまうのだろう」と本当に困りました。その夜、日本人JDRメンバー5人で集まり相談しました。夏川知輝先生が「明日はメンバーを分けグループワークをしてはどうか。そこでレポーティングフォームに採用する項目を投票させ、それを全体で統合しよう」と提案されました。私には全くないアイディアでした。翌日、グループワークを実施し、その後、検討結果をその場で持ち寄ったところ、意見に一定の傾向があることが可視化されました。その途端、雰囲気が変わって、「これは合意形成が出来るかもしれない」という流れになりました。

WHOのワーキンググループの合意形成はSTEP1からSTEP5までの5段階がありました。例えばSTEP1ではWHO神戸センターで文献レビューを実施しました。2カ月間にわたる徹夜続きの作業は序章に過ぎず、最も大変だったのは国際レベルの合意形成をつくることでした。国内ですら全団体による専門家の合意形成は容易ではありません。国際ではなおさらです。Dr.ノートンは、国際合意形成を構築するために赤十字国際委員会(ICRC)、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)や国境なき医師団(MSF)、英国UK-MED、オーストラリアAUSMAT、カナダCMAT、フィリピン保健省等々から人道支援・国際緊急援助のプロ中のプロを集めました。それぞれ膨大なフィールドでの活動経験と確たる信念を持っている方々でした。ある出席者は「国際レベルのコンセンサスをつくるなど正直無理だと思っていた」と言っていましたね。実際、東京で開催された会議の初日は全く話が纏まらず、「どうなってしまうのだろう」と本当に困りました。その夜、日本人JDRメンバー5人で集まり相談しました。夏川知輝先生が「明日はメンバーを分けグループワークをしてはどうか。そこでレポーティングフォームに採用する項目を投票させ、それを全体で統合しよう」と提案されました。私には全くないアイディアでした。翌日、グループワークを実施し、その後、検討結果をその場で持ち寄ったところ、意見に一定の傾向があることが可視化されました。その途端、雰囲気が変わって、「これは合意形成が出来るかもしれない」という流れになりました。

後に「床が血だらけになった」と形容された激しい議論が続きましたが、会議が終盤に近づく中、メンバー全員が主張よりも合意形成のラインを探り始めたことが印象的でした。プロ中のプロが集まっているので、本質的に重要なこと、「標準化された日報様式が必要だ」「国際緊急援助の世界を変えていくためには我々が合意形成をしなければならない」ということに全メンバーが気づいていました。東京での議論の成果は英語とスペイン語で公開してアンケート調査を実施し、28カ国、59の組織から意見を得ました。世界中が標準化された日報を求めていることが確認されました。寄せられた意見も踏まえ、イスラエルで開催されたセカンドワーキンググループで最終的な形がとりまとめられました。セカンドワーキンググループが終了したときにカナダのメンバーが「私は80%満足して20%は譲歩した。国際標準をつくるために、全員がそういう選択をしたのではないか。そういった姿勢こそが必要最低限のミニマムデータを選ぶということだったと思う。美しい光景、素晴らしいワーキンググループだった」と言ってくれました。

そういう経緯があり、「MDS(Minimum Data Set=災害医療チームが日報すべき最小のデータセット)」が完成しました。見逃せない点として、樹立を支えたのは国際トッププロの知見のみならず、膨大な下準備、ホームワークを担った日本の若手専門家でした。五十嵐豊先生、中山恵美子先生ら、それぞれに飛びぬけた才覚をもつ若手日本人メンバーの緻密で献身的な仕事は、各国からの賞賛に真に値するものでした。日本が中心的な枠割を果たさなければ、あのワーキンググループを成功に導くことはできなかったと確信しています。

※写真はワーキンググループに参加した国際緊急援助隊メンバー(イスラエルからの帰国時に空港で撮影)

現在、日本の災害時の診察情報管理ツールは災害診察記録(カルテ)とJ-SPEED診察日報の2つの様式と、その運用を支援する2つの仕組みとして「J-SPEED+」というスマホアプリと「J-SPEEDオフサイト解析支援チーム」、計4本の柱で成り立っています。

現在、日本の災害時の診察情報管理ツールは災害診察記録(カルテ)とJ-SPEED診察日報の2つの様式と、その運用を支援する2つの仕組みとして「J-SPEED+」というスマホアプリと「J-SPEEDオフサイト解析支援チーム」、計4本の柱で成り立っています。

熊本地震においてJ-SPEED診察日報は紙で運用されたので集計が大変でした。そこで「J-SPEED」のスマホアプリを開発しようということになりました。これが「J-SPEED+」です。IT技術者のみならずデザイナーも開発に参加したJ-SPEED+は2018年にグッドデザイン賞を受賞しました。J-SPEED+の登場で、データの即時集計、また遠隔地からの報告も可能になりました。

「J-SPEED+」が導入されても、災害毎の特性にあわせた人の手による解析作業は必要です。そこで、「J-SPEEDオフサイト解析支援チーム」を立ち上げています。熊本地震では一晩で150枚くらいの「J-SPEED」日報が紙で提出されました。被災地での集計が困難になり、産業医科大学の仲間に電話で「申し訳ないけど、代行入力をお願いできますか?」と連絡したところ8人が北九州市から支援してくれました。その時に「集計は被災地外でやったほうが効率的」と気がづきました。この経験をもとに「オフサイト解析支援チーム」を常設化しました。現在、全国に60名程の隊員がいます。隊員の多くは普段、病院で診療情報管理士という仕事をしています。全国には3万人を超える診療情報管理士がいますが、これまで診療情報管理士が災害医療に参加する機会はほとんどありませんでした。普段から専門職として医療データを扱う診療情報管理士が災害医療にかかわることで、災害医療を更に発展させることができると考えています。

2018年発生した「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」では、これらの準備が実って、熊本地震の時よりも明らかに解析のスピードや質が上がりました。

西日本豪雨ではJ-SPEEDデータ上、皮膚疾患の流行が確認されました。専門医が診察したところ、感染症ではなく、消毒のために石灰を撒いた影響で「やけど」の症状がでていること判明しました。すぐさま行政と連携してテレビテロップ等で注意喚起がなされました。J-SPEEDによって、こういったことも速やかに把握、そして対応することができるようになりました。また同年におきた西日本豪雨や北海道地震では、死亡者数と災害医療チームが診察した診療件数の比は、いずれの災害ともおおよそ1対15でした。偶然に同じような比になったのかはわかりませんが、おおよその計画を立てていくうえで大変参考になる知見だと考えています。更にJ-SPEEDにはDPAT(災害派遣精神医療チーム)によって、心のケアに特化した精神保健医療版J-SPEEDの運用も開始されました。これによって、身体のみならず心のケアの状況もリアルタイムで把握できるようになってきています。こういった日本の先進的な知見を諸外国とも共有して、災害医療を発展させていきたいと考えています。

東日本大震災の教訓をもとに提唱された災害診療記録によって、様々な支援団体が入れ替わり活動するなかでも連携して継続診療を行うことに成功しました。またJ-SPEED診療日報によって本部は、どこの地域にどの様な症状の患者さんが何人いたのかということを即日把握できるようになりました。本部で指揮をとる「災害医療コーディネーター」がデータに基づいて翌日の対策を決めることができるようになったのです。

現在、震度7以上の地震が発生した間隔が年々、狭まっているというデータがあります。いつ、南海トラフ大地震が発生してもおかしくはない状況です。南海トラフ大地震は日本の全ての災害医療関係者の経験を凌駕するでしょう。その発生時に本部を仕切るのは並大抵なことではありません。天才的な「災害医療コーディネーター」は確かにいらっしゃいますが、その人数は限られています。南海トラフ大地震のように広域にわたる地震が発生した時に、無数に立つであろう各地区の本部を仕切る災害医療コーディネーターが本部を指揮しやすい環境整備を進めなければなりません。J-SPEEDの活用をすすめ、その一助にしたいと考えています。

2019年に南部アフリカで発生したサイクロンがモザンビーク共和国の中北部に上陸したことで、南半球で起きた災害のなかでは最大規模の豪雨・洪水被害が発生しました。各国が救援活動に乗り出すなか、WHOから外務省とJICAに「MDSを稼働させる必要があるので、久保を派遣して欲しい」と要請がありました。その後、モザンビーク政府からの要請も取り付けられ、普段はDMAT事務局に勤務している豊國義樹さんと二人でJDR専門家チームとしてモザンビークに派遣されることになりました。

2019年に南部アフリカで発生したサイクロンがモザンビーク共和国の中北部に上陸したことで、南半球で起きた災害のなかでは最大規模の豪雨・洪水被害が発生しました。各国が救援活動に乗り出すなか、WHOから外務省とJICAに「MDSを稼働させる必要があるので、久保を派遣して欲しい」と要請がありました。その後、モザンビーク政府からの要請も取り付けられ、普段はDMAT事務局に勤務している豊國義樹さんと二人でJDR専門家チームとしてモザンビークに派遣されることになりました。

MDSを稼働させるためには、まずモザンビーク保健省の方々からの理解を得て、更には世界中から集まった医療チームからの賛同を得なければなりません。災害現場でこのような流れを作り出すことはとても難しいことです。例えば保健省の方々は大災害への不眠不休の対応でとても疲れていらっしゃいます。当然、「どうしてMDSの導入が必要なのか?データは安全に管理できるのか?」等々の疑問が出てくるわけです。複数ある関係部局の担当者の間を歩き回って探し、アポを取り、説明し、一人一人から了承を得ていきました。次に各国医療チームへの説明に臨みましたが、こちらは思ったよりすんなり了承が得られました。WHO国際標準化されたMDSのことを知っているチームもいたことや、国際プロたちは日報様式の標準化の重要性を理解していたからだと感じています。私は、このような説明を日本国内災害でのJ-SPEED稼働や、ASEANの「ARCHプロジェクト」の訓練で何度もしてきていたので、私の説明スキルもあがっていたのだと思います。国内災害や国際訓練での経験が活きました。

保健省のイッセ局長は連日、国民に向けてテレビを通して状況を説明していらっしゃいました。プレッシャーがかかる大変な職務であったと思います。現状把握はまさに国としての急務でした。MDSによる報告が始まると、データが無かった状況が打開され、毎朝イッセ局長が来ると机の上に可視化された集計結果が置かれるようになりました。初日にMDSの集計結果をご覧になったイッセ局長は「これが私の欲しかったものだ!」と叫ばれ、大変なご苦労をされているなか、初めて私に笑顔をみせてくださいました。お支えできたことを、とても嬉しく思いました。

MDSのデータ解析により、重症の外傷患者は全員、大きな医療施設に搬送されていて、軽症の患者は臨時の診察所で診ていることがわかりました。これは、保健省による各チームの配置がうまくいっていることを示していました。また、病気の種別に加えて、徐々に災害と関連する患者さんが減っていることも可視化され、全関係者が共通認識のもと活動することができました。日本で起きたのと同じ変化が、モザンビークでも起きました。

私は連日連夜の集計作業に追われ、最初の一週間は眠ることができませんでした。各国のチームが苦労して現場から報告してくださったデータを大切に活かすために、意地でも明朝までに集計してイッセ局長に報告しなければなりません。夜中に解析して朝、イッセ局長のデスクに印刷して置いて、昼間は昼間でやる事があるので、これは体力的に無理だと思い、イッセ局長に日本で私の友人たちが手伝うために待っているので、データを共有してよいかと聞いたら「OK!」と快諾くださいました。危機情報を日本に持ち出すことを、特別な信頼のもと、許可してくださったのですから大変ありがたく思いました。日本からは「MDSオフサイト解析チーム」の北九州市にある産業医科大学の村松圭司先生はじめ4人のメンバーに手伝ってもらいました。時差があったので、私が寝ている間に、日本でやってくれて、朝、起きるとデータを纏った形で届いていました。熊本地震での経験が生きました。

イッセ局長がMDSについてご理解されたのを見て、「各チームにもMDSの集計結果をフィードバックしてよいか?」と聞いたところ「どんどんやって欲しい」と言われたので、各国のチームに報告すると、各チームから更に詳しい報告をしてくれるようになりました。医療チームから本部へ、本部から医療チームへという情報のサイクルが完成したのです。データの共有はデリケートな問題ですが、モザンビーク保健省の前向きな判断が更なる関係者協同を生み出していきました。

徐々に約2週間が経過した頃、JDR医療チーム1次隊の長谷川朋範団長が撤収時期についてイッセ局長と協議されたところ、「医療チームの撤収時期について了解した。ただTatsu(久保)は残れ。やることがあるってわかってるな」と言われました。現地の保健省スタッフへの技術指導が始まりました。アリータさんへの技術指導を終え、帰国したあとも2カ月間、日本からアリータさんを支援し、MDSの最終報告書まで完成させ関係者とも共有して活動を終えました。

今回、日本国政府からのJDR派遣としてもらえたことは、とてもありがたかったですね。かなりタフなミッションでしたが、「胸に日の丸をつけている」ということは私の最後の一頑張りになりました。仮に日本から派遣ができなかった場合、私はWHOと契約を結びWHOのベストを着用して現地に入ることになったと思います。後日、モザンビーク保健省の担当者は「日本の災害医療はとても進んでいる、日本から学びたい」と言ってくださいましたが、もし私がWHOからの派遣であれば、日本発の技術だとは認識されなかったと思います。

※写真はモザンビーク保健省のイッセ局長ともに

日本は先進国でありながら、被災の痛みを知っている国です。高い支援能力を有する国として巨大な支援組織を持つヨーロッパ勢と対等に話すことができつつも、受援の痛みを知る国として被災リスクの高いアジアの方々等とも心の通った言葉を交わすことができる、支援国と受援国の中間に立つことができる、とてもユニークな立場にいます。世界の国々が災害医療対応を検討するとき、「このやり方でやらなければなりません」というトップダウン・スタイルではなく、「こうやったら皆さんご自身で出来ますよ。あなたの国にとって最適な方法をともに考えましょう」という伴走型の国際協力が日本にはできます。また多様な関係者があつまる実災害の現場では全組織が共同できる環境を迅速に構築することが対応の成否をわけるのですが、そのようなときも日本人が持つ相手の立場を察し重んじる姿勢や能力は大変な強みです。モザンビークでは日本の災害医療対応技術の先進性を確信しました。高い技術を持ち、かつ各国関係者をつなげられる立場にある日本が世界の被災地の状況を変えていければよいと思います。

日本は先進国でありながら、被災の痛みを知っている国です。高い支援能力を有する国として巨大な支援組織を持つヨーロッパ勢と対等に話すことができつつも、受援の痛みを知る国として被災リスクの高いアジアの方々等とも心の通った言葉を交わすことができる、支援国と受援国の中間に立つことができる、とてもユニークな立場にいます。世界の国々が災害医療対応を検討するとき、「このやり方でやらなければなりません」というトップダウン・スタイルではなく、「こうやったら皆さんご自身で出来ますよ。あなたの国にとって最適な方法をともに考えましょう」という伴走型の国際協力が日本にはできます。また多様な関係者があつまる実災害の現場では全組織が共同できる環境を迅速に構築することが対応の成否をわけるのですが、そのようなときも日本人が持つ相手の立場を察し重んじる姿勢や能力は大変な強みです。モザンビークでは日本の災害医療対応技術の先進性を確信しました。高い技術を持ち、かつ各国関係者をつなげられる立場にある日本が世界の被災地の状況を変えていければよいと思います。

しかし、各国との競争は激しいものです。国際緊急援助の現場は、組織間の熾烈な駆け引きがあり、実力を示すことができなければ無視される、要すれば怒鳴りあいをしなければいけないような世界です。他国の専門家は人生をかけた生業として国際緊急援助活動をしている方が多いです。一方、日本の場合、普段は別の仕事をしていて、いざ災害発生したら派遣されるというのが一般的です。そういったなかでも日本人が各国の専門人材と対等に渡り合って存在感を示し続けていくことは大きなチャレンジであると感じています。国際緊急援助の現場で活躍するためには、専門技術のうえに外交交渉を取りまとめるレベルの語学交渉力と、国境を越えた豊富な活動経験が必要です。現在、国際緊急援助の調整現場に各国人材を押しのけて第一指名で呼ばれる日本人専門家は私が把握する限り2名くらいしかいません。過酷なサバイバルにさらされる厳しい世界ですが、激甚災害発生時に世界から頼りにされる日本人人材が増えていってほしいと願っていますし、少なくともその数を減らしてはいけないとの責任を感じています。

フィリピン生まれ日本育ちのWHO国際標準MDSの導入が進むことで、世界中の災害医療がデータに基づいて支援調整をできる時代が始まると思います。更に、災害対応の教訓をデータに基づいて国際的に比較・共有できるようになると思います。

フィリピン生まれ日本育ちのWHO国際標準MDSの導入が進むことで、世界中の災害医療がデータに基づいて支援調整をできる時代が始まると思います。更に、災害対応の教訓をデータに基づいて国際的に比較・共有できるようになると思います。

紙でも運用できることは大きな強みですが、迅速なデータ処理を実現するITソリューションは次々と出てくるでしょう。多くの国や組織から電子システム開発の相談がきており、国際競争の過熱を感じています。ITシステムについても現在は日本に競争力がありますが、一瞬でも歩みを止めればあっという間に各国に抜き去られるでしょう。最も重要なことは被災国政府の管理下にデータベースを構築することです。各国のチームが別々のシステムを採用していてもWHO国際標準で定められた標準電子データで日報する限り、実災害での協働は問題なくできます。一方、過酷な災害現場でいかに標準電子データをつくるか、また集めたデータを被災者支援につなげる仕組みは、各国が競争するなかで一歩先をゆくアイディアが生まれ続けていくと考えています。早晩、災害医療にもAI(人工知能)が導入される時代がくるでしょう。現在、日本では総務省「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業のなかで、J-SPEEDで収集したデータを高度自然言語処理プラットフォームというAIに接続する研究開発が進められています。こういった先進的な研究を日本独自の動きにせず、国際社会とも共有あるいは競争可能な形で社会実装していきたいと考えています。標準電子データ形式を採用することで、各国のそれぞれの取り組みが、国際社会全体の総力として結集可能な集合的な努力となり、災害医療の進歩につながっていくと考えています。

ITによる進歩は疑いようがありませんが、紙でも現場運用できるという原点は見失ってはいけません。最も重要なのはカルテ様式等に印刷されたチェックボックスです。情報の価値は、このチェックボックスの設定次第です。現場から報告しやすく、集計すれば本部が支援調整を行える項目を設定することが重要です。日本では薬剤版の「J-SPEED」を作ろうという動きがあります。実現すれば、被災地でどの薬がどの程度使われているか、必要なのかということが迅速にわかるようになるでしょう。看護版J-SPEEDの話もあり、医師以外の医療専門職の活動が可視化されていることが期待されています。

災害時に使えるなら平時に使うのは簡単ということから、J-SPEEDはG7伊勢志摩サミット(2016年)、G20大阪サミット(2019年)でも実際に使われ、会場周辺の救急医療ニーズの可視化に貢献しました。福岡では福岡地域救急医療連携推進協会によって福岡地域救急医療版J-SPEEDが開発され、まもなく運用が開始される予定です。全国的に問題になっている救急車搬送件数の増加などの現場課題の解決に役立っていくと期待されています。日本災害医学会は東京オリンピック・パリンピック版J-SPEEDを開発しています。J-SPEEDの平時利用の集大成として、2020年のオリンピックでの運用を成功させ、できれば2024年のパリ大会でも使っていってもらえないかと考えています。

WHO国際標準MDSは、日本の災害医療関係者が東日本大震災の教訓化を必死に模索するなかで、フィリピンの知見に学び、またWHOやASEAN諸国はじめ世界の災害医療関係者と連携するなかで誕生したものです。今後、MDSやJ-SPEEDがどのように発展していくとしても、被災地に立つ全ての多様な立場の方々への敬意と、何より現場実用主義を貫いて発展していってほしいと考えています。