2020年1月9日

2019年3月、アフリカ・モザンビーク東海岸を襲った、南半球で史上最悪といわれる大規模なサイクロン災害。モザンビーク政府からの要請を受け、JDRチームもすぐさま駆けつけました。

モザンビークで被災者を診察し、電子カルテシステムに入力するJDR医療チームの隊員

「モザンビーク保健省の現地調整本部(EMTCC)を支援するため、日本のDMAT事務局員とWHO承認の国際標準化手法MDS(Minimum Data Set)開発の中心となった公衆衛生専門家からなる JDR専門家チームが派遣され、各国緊急医療チームに対する全体調整を支援。一方、JDR医療チームは、EMTCCによる調整の下、多くの避難者が集まるにも関わらず医療支援の手が届いていなかった地区で診療活動を展開しました。まさに、海外のJDRに日本のDMATのノウハウが活かされた活動でした」

そう語るのは、この災害に副団長として派遣され、現JDR医療チーム総合調整部会長でもある冨岡譲二医師です。幼少時代に被災した1968年の「えびの地震」体験が、現在の医療活動の原点となったという逸話の持ち主でもあります。

モザンビークの被災地で安全な医療を提供するための浄水器を稼働させるJDR医療チーム隊員ら。写真右、トラックの上に立つのが冨岡医師

そして冨岡医師はJDRとDMATのノウハウが詰まったJ-SPEED誕生の経緯を次のように述べます。

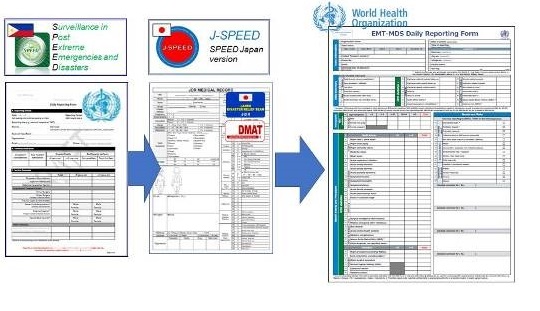

「MDSはもともとフィリピン保健省とWHOによって開発された、災害時に問題になる症候群を集計するシステム

“SPEED”(Surveillance in Post Extreme Emergencies and Disasters)が原型となっています。

災害医療の現場で、発生する疾病を予防・制御し、被災者の健康を守るためには、被災した方々が訴えるさまざまな症状や兆候の数やその推移をリアルタイムに知ること(サーベイランス)が、意思決定のための重要なツールになります。しかし過去の災害では、このような報告の書式や内容が医療チームごとにばらばらで集計が難しく、結果として全体状況の把握を遅れさせ大きな課題となっていました。

ところが、フィリピン・台風ヨランダ災害(2013年)のときにJDR医療チーム隊員として派遣された、現広島大学大学院の久保達彦教授(医系科学研究科公衆衛生学)が国際医療チーム調整会議での情報調整会議(ヘルスクラスターミーティング)で、『フィリピンには、SPEEDというA4判の用紙1枚で可能な、とてもシンプルな報告手法が元々あるので、海外チームもこの手法を用いませんか』と提案しました。JDR医療チームはその数年前から、久保先生が中心となって、被災地で使える電子カルテシステムを研究しており、その過程でSPEEDについても知っていたからです。

幸い、久保先生の提案は世界から駆けつけたチームに受け入れられ、翌日以降はすべてのチームがSPEEDを用いて報告をしてくるようになり、その結果、被災地の保健医療にかかわる問題を迅速かつ簡単に集計でき、意志決定に反映できることが実証されました。それを日本に持ち帰り、国内向けに改良したものがJ-SPEEDです。2016年の熊本地震の際、DMATをはじめとする多くの医療チームが実際に使用して、大きな効果が認められました。さらに、この考え方を世界保健機構(WHO)に提言した結果、翌17年に国際標準(MDS)となり、19年のモザンビーク災害でMDSとして初めて実践され、大きな成果を上げました。フィリピンのローカルなサーベイランスシステムシステムであったSPEEDが、JDR医療チームの手によってグローバル化されたのです」

WHOが採用したMDSによる日報様式。MDSは大規模災害時に、被災地内で活動する医療チームがカルテから抽出して調整本部へ報告すべきデータ項目を国際標準化したシステム。診療当日中に共通化された正確なデータが即座に集まることで、医療チームの配置や感染症対策など保健当局による意思決定が、現場の実態に基づいて的確に素早く行えるようになります。

MDSのベースとなった「J-SPEED」のスマートフォンアプリ入力画面(左)とwebアプリ集計画面(右)。避難所などの診療現場で簡単に入力された診療データが、即時報告されて自動集計される災害医療情報システム

日本国内で活動するDMATと国際緊急援助のJDR。直接的、あるいは間接的にお互いリンクしながら好循環を生み出し、それぞれ充実・進化してきましたが、もちろん課題もあります。

例えば「3.11」。2011年に未曽有の大惨事をもたらした東日本大震災です。警察庁によると、2019年12月時点で震災による死者・行方不明者は1万8428人を数え、復興庁によれば未だに4万8982人の方が避難生活を送っている状況です(2019年11月現在)。

東日本大震災発生後、DMATはすぐさま広域医療搬送拠点を花巻空港(岩手県)に設置し、被災者支援にあたりました

当時を振り返り、DMAT事務局長の小井土医師は次のように言います。

「東日本大震災では1800名を超えるDMATがすぐさま被災地に入り、さまざまな医療ニーズに対応することができたのですが、他方、DMATによる超急性期・急性期の救急医療から、亜急性期・慢性期の一般救護医療へのバトンタッチがスムーズにできないケースもあり、結果として少なからず災害関連死へとつながってしまいました」

救急医療から続いて避難所や仮設住宅での生活衛生環境をチェックする体制や、高齢者や慢性疾患・透析患者など、いわゆる災害時要配慮者に向けて職種や領域を広げた幅広いサポートの重要性を指摘します。

「これまでどおりDMATの練度を高めつつ、加えて災害拠点病院や地域の二次医療機関への災害時業務継続計画(BCP)を含んだ災害対応マニュアルの整備を徹底させることが急務です。また、東日本大震災を機に制度化された災害医療コーディネーターが、平成28年熊本地震でも精力的に活動を行いましたが、さらなる充実が必要でしょう」

南海トラフや首都直下型地震への備えに向け、今まさに国や地方自治体、民間企業などは、建物の耐震化や津波避難訓練などの防災・減災対策を進めています。災害医療という面から、今後のDMAT、JDRのあり方について、二人の医師は次のように語ります。

「東日本大震災でもそうでしたが、いざ海外からの支援を受け入れざるを得なくなったときのために、国際派遣の枠組みに則った、要は国際標準に合わせた“受援体制”をできるだけ早く確立し、訓練を重ねていく必要があります」と述べるのは冨岡医師です。

小井土医師は「国内、海外問わず、世界に通用するエキスパートをもっと育てる必要があります。その意味でも、いま東南アジア諸国と進めている『ASEAN災害医療連携強化(ARCH)プロジェクト』の訓練や研修にJDR医療チームも参加しているところです。点から線、線から面への災害医療支援をさらに推し進めていかなければなりません。私は日本のJDRもDMATも世界トップレベルに達していると感じていますが、必要な人材と機材・物資をベストなタイミングで迅速に配分していく—そうしたロジスティクス面に関しては両組織ともまだ改善の余地が残っていると思います」と語ります。

2019年11月にインドネシア・バリ島で行われた、『ASEAN災害医療連携強化(ARCH)プロジェクト』の訓練に参加したJDR関係者ら(後列左から3番目が小井土医師)

防災にゴールはないと言われます。JDRもDMATも「いかに困難な状況であろうと1人でも多くの命を助ける」減災を目指し、今このときも学び合い続けています。