| 【連携開始】 | 2015年5月 |

|---|---|

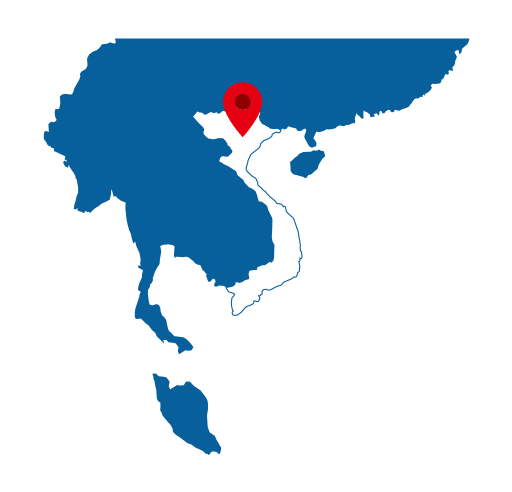

| 【派遣国】 | 指定なし(エクアドル、ベトナム、フィリピン、ガーナ、カメルーン、等) |

| 【協力分野】 | 指定なし(農産物加工、化学・応用科学、マーケティング、品質管理・生産性向上、等) |

| 【派遣形態】 | 国際協力に関心がある社員を毎年 1~3名、原則1年間派遣 |

| 【累計派遣】 | 計11名(~2020年度) |

およそ100年前、創業者の「国民の体位を向上させたい。」との想いを継承する江崎グリコ株式会社。現在は、海外での社員育成に積極的に取り組み、日本国民の健康から「世界の人々の健康」へとその使命を拡大させている。JICAとの連携を推進してきた同社の執行役員・グループ人事部長である南和気氏とベトナムに派遣された山口郁未氏にお話を伺いました。

※文章内の制度名、派遣名称は派遣当時のものです。

グループ人事部長

南 和気氏

JICAと連携することで、国際貢献という社会的意義に企業として共感していることが出発点になっています。弊社も様々な場所に拠点を持っていて、海外での経験も含めた人材育成は進めているものの、事業展開していない途上国等へ社員を異動させることはできず、経験を積ませることが難しい。また、枠組みにとらわれないJICA海外協力隊員の活動を通して、海外での事業企画や仕事していく自信や、多様性の中で生き抜き現地の方々の生活や文化・慣習を手触り感も得ながら学び、自分のプレゼンスの発揮の仕方を含めたコミュニケーション能力を高められると感じています。こういう経験が、海外市場や商環境、現地消費者をしっかり理解できる人材を育てると思っています。

社員を派遣した国で将来的に弊社の海外事業を発展させるという可能性はもちろんあります。事業の展開という側面だけでなく、現地の方々から感謝されたりその市場へ何か貢献出来たりするようなことがあれば、という、人や地域との関係を大事にするCSR的な観点も含めて、弊社はJICAとの連携プログラムを行っています。

現行のJICA連携プログラムは、企業の通常の活動では得難い経験ができるというところが素晴らしいが、今後は派遣した社員がその地域にどのように貢献できたかというJICA側の評価もより意識していきたい。そして派遣後の振り返りにも力を入れ、今後どういった人材を弊社が派遣すれば良いかというプロファイリングを高めていきたい。これまでに派遣した社員が相手国から高く評価され、数名派遣期間の延長を要請されことを大変嬉しく感じています。弊社人事部としては、派遣期間の変更に応じるのは簡単ではありませんが、こういった現地に喜んでいただくための調整は、ケースバイケースで可能な限り取り組んでいきたいと思っています。

これまで派遣した社員の帰国後の職種や配属先は様々でしたが、弊社が彼らに共通して期待していることは、「グローバルな視点でビジネスを行うとはどういうことか」をしっかり理解して仕事をすること。グローバルな視点での発想は、頭で判ってはいても実感を持って出来るかどうかは別問題で、やはり「経験しないと分からない」ことがあります。そこを踏まえて、弊社は「グローバルに活躍したい」という強い意志を持った協力隊に志願する人の中で、活躍できうる能力を持った社員を選び、期待を込めてJICAへ推薦しています。特に、JICA海外協力隊員は「無から生み出す」ことが多いのが魅力的。「事前に聞いていた話とはかなり違う」という状況からの活動は、本人にとってとても貴重な経験となると考えています。

JICAへ推薦する社員は、社内公募で選んでいます。全社から応募者を募り、面接選考へと進みます。面接官には経営層も加わっているので、「JICA連携を活用して有望な人材を更に成長させたい。」という経営判断があることを感じながら、応募者も選考を経験します。また、選考とは別に、JICA連携プログラムについては年に1回の「社内説明会」を開催し、JICAの協力も得ながら若手社員の関心層へ広く周知するようにしています。

帰って来た彼らが、やはり一回りも二回りも大きくなっているという実感は強い。通常、海外研修を受けた社員は、日本に戻って来ると目の前の国内業務に従事しているうちに海外での体験やグローバルな視点を忘れてしまいがちとなります。学んだ言葉も、日本語生活の中ですぐ忘れてしまいます。弊社としては、その問題を認識して、派遣中の社員に対する赴任後9カ月目のオンライン面談で意向をヒアリングし、帰国後は彼らが業務の中でグローバルな視点・経験を活かせる部署に配置するようにしています。

また、派遣中の社員からは様々な報告を受けています。経営層へ報告書を毎月出してもらっており、経営層からは派遣中の社員へ直接「この件をもう少し詳しく教えて欲しい。」といったコメントが出るなど、高い関心をもって読まれています。帰国後は、現地で得た経験の発表会の開催や、次募集に向けた社内説明会で経験者を登壇させて経験や学びを続く世代に広く伝えるための情報発信を行っています。

※このインタビューは2020年12月に行われたものです。

山口 郁未氏

JICA連携プログラムに応募した主な動機は3点。①人事部の採用担当者だった頃、学生へ「チャレンジする人材を求めています」と言いながら、果たして自分自身は学生に胸を張って「チャレンジしている」と言えるだろうか?と自問したこと。②入社以来、マーケティングやセールスといった事業部門を経験。その後、より経営に近い人事部門を経験したことで、徐々に自身の視座が「自社のミッション」そのものへと高まり、「社会の課題解決」について現場の手触り感を体験して「創業者マインド」を自身の中に強く醸成したいと考えたこと。③純粋に「自分の力を試したい。」という思いを抱いたこと。指示してくれる上司がいて、インフラが整っていて、組織のレールが敷かれているという有難くも少し温い環境から離れ、周囲の助けや信頼が少ない中で社会課題の解決や生きるということに向き合ってこそ、更なる成長ができるのではないかとの想いで、JICAの制度を利用したいと考えました。

現地での協力活動は、少数民族の方々の生計向上を目指したマーケティング技術の指導。「まずはモノを作る」ことに重きを置いていた彼らに、「顧客ニーズに応えていない製品は市場で支持されない。」ということを理解してもらうため、とにかく「自分でやって見せる」ということを徹底しました。何度も開催したマーケティングの勉強会では、知識の共有と合わせてどうやって顧客目線で考えるかをディスカッションしました。例えば、販売ターゲットを何となく「観光客」とするのではなく、○○才の○○業の人と設定してから、「そういう人って、商品を選ぶときは恐らくこんな判断をするよね。」、あるいは「こんな風には考えないよね。」などと話し合いました。また、赴任当初は「郁未、この私達の新製品(お菓子)の味をどう思う?」と聞かれたが、そんなときも私は「良いか悪いか、今の私には判断出来ない。」と答えていました。なぜならターゲットであるベトナム人の気持ちを理解していない段階では、商品の良し悪しは判断できないからです。そこで、同僚たちに「では、市場の想定されるターゲットの人々の意見をこれから聞きに行きませんか?」とアクションを起こすことに繋げていきました。「お客さんの気持ちに真摯になって考える」という指導を徹底して見せることで、彼らに少しずつ顧客目線が根付いていったと感じています。

ベトナム語を話す能力の高低も重要ではありますが、現地で一番大切だったのは「信頼関係」だったと感じます。私は、JICA海外協力隊事業の目的3本柱の中でも特に「共生」を意識して、赴任直後から現地の人々との信頼関係の構築に努めました。例えば、ベトナムには「女性の日」があり、男性がこの日を忘れようものなら大変なことになると言われていました。そこで私は配属先のメンバー一人ひとりに祝いの手紙を書いたり、花やケーキを買って出来る限りのお祝いをしました。こうして少しずつ信頼関係を構築した結果、次第に大きな仕事を任せてもらえるようになりました。

こうした私にとって大きなチャレンジであった協力隊活動を通じて、社会課題を眼前に感じながら活動することが出来、自身の中に強烈な創業者マインドを植え付けることが出来ました。また、一人ひとりの「違い」を心から受け入れられるようになったと自覚しています。それは「言語・文化・価値観など全てが違う人々の行動を変容する」という大変難しい課題に取り組んだ結果だと思っています。

その中で興味深い気づきだったのは、思っていたほどベトナムの人も日本人と変わらない部分が沢山あるし、反対に日本人は思っていた以上にそれぞれが違うということを、異国の地で感じられたことです。そこから、改めて一人ひとりの違いを受け入れることが、ニーズ探索・行動変容を促すためのステップ”ゼロ”であり、これこそがマーケティングの最も重要な要素の一つではないかと気づくことが出来ました。この気づきは、自身の中でも大変大きなものを得たと思っています。

今後は、創業者マインドを持って我々が会社全体で解決すべき社会課題と、日々のタスクを常に結びつけながら実務遂行にあたっていきたいと思っています。また、加えて、経営に早く関わりたいという意識がとても強くなりました。さらに、違いを受け入れて物事を考えられる能力は、マーケティング実務の際や組織人事におけるダイバーシティ&インクルージョンの促進など、多くの場面で活用が必須であり、自身の業務で最大限活かしていきたいです。また、そうした考え方を周りの仲間にもシェアすることで、自身の学びを有効活用したいと思っています。

※このインタビューは2020年12月に行われたものです。