社会福祉法人しが夢翔会協力隊経験が障がい者に

より深く寄り添える自分にしてくれた

障がい者の主体性を尊重する「しが夢翔会」

1997年に設立された社会福祉法人しが夢翔会が定める事業運営方針には、職員の仕事に対する姿勢と心構えが記されている。そのトップには、「私たちは利用者一人ひとりの尊厳を守り、次の5つのねがいに応えられるよう支援します」とある。5つのねがいとは、1)元気で快適に暮らしたい 2)様々なことを経験したい 3)自分で決めたい 4)持っている力を精一杯使いたい 5)地域の仲間として暮らしたい、の5つを指す。

その「ねがい」に応える姿勢と心構えには国境がないことを、異国での協力隊の経験を通して痛感した同会の職員、小﨑大陽さん(平成16年度派遣/ジャマイカ/養護)にお話をうかがった。

「就業規則を変えるから退職の必要はない」

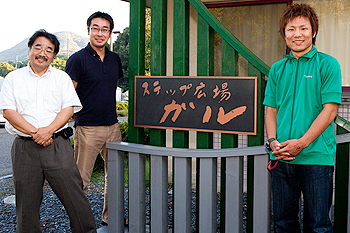

小学生の頃から人の世話をすることが好きだった小﨑さんは、教師になることを目標に、地元にある大学の教育学部へ進学し、小学校、中学校の保健体育と英語、高等学校の保健体育、特別支援学校の教員免許を取得した。実習で訪れた特別支援学校での経験に触発され、現在の勤務先である社会福祉法人しが夢翔会でアルバイトを始める。そうした日々の中で、24時間365日丸抱えで障がい者に接する仕事に難しさを感じながらも、大きなやりがいを持つようになった。また、障がい者一人ひとりが持つ個性を伸ばす仕事に強く魅かれるようになった小﨑さんは、大学卒業後、同会が運営する知的障がい者のための入所施設「ステップ広場ガル」に就職した。障がいのある利用者たちを様々な側面から支援する一方で、その家族とも密なコミュニケーションをとり、それを支援に反映させる、そんな小﨑さんの充実した毎日は瞬く間に過ぎ去り、ふと気づいたときには3年が過ぎようとしていた。しかし、心の奥底にあった、「いつか海外で生活がしてみたい」という思いが消えたことは一度もなかったという。「どうすれば海外生活を実現できるのか、そんなことを考えていた自分にとって、協力隊は選択肢の一つだったんです」と小﨑さんは話す。退職する覚悟で協力隊の一次試験に臨んだ小﨑さんは、希望職種に自分のキャリアを生かせる「養護」を選んだ。まもなく合格の知らせが届き、小﨑さんは同会の常務理事および統括施設長の藤木充さんに報告。そのときのことを振り返り、小﨑さんは次のように話す。「こちらが拍子抜けするほどに即答で、『そういうことなら、退職しないで済むように就業規則を変えましょう』と(笑)。『2年にわたる協力隊での経験で、小﨑くんはきっと今よりも何倍も成長して帰ってくる。その小﨑くんの成長ぶりに見合った施設になれるよう、こちらはこちらで頑張りながら帰国を待っています』、そう言っていただきました」と小﨑さんは笑顔を見せる。

こうして小﨑さんは、新しく導入された休職制度を利用し、退職することなく、ジャマイカのNGO組織であるジャマイカ知的障害協会(以下、JAMR)に派遣された。

「協力隊で経験したことのすべてが自分の人生の、そして自分の仕事の糧になっています」と話す小﨑さん。

「協力隊で経験したことのすべてが自分の人生の、そして自分の仕事の糧になっています」と話す小﨑さん。

職員の「思い」を大切にするのは、本人らしく生きてほしいから

「職場にいる人間の一人ひとりが多様な経験を積むことは、組織全体の可能性を広げることにつながります」と藤木さん。

「職場にいる人間の一人ひとりが多様な経験を積むことは、組織全体の可能性を広げることにつながります」と藤木さん。

しが夢翔会では、入所施設の利用者一人ひとりの「生活の質」や「自己決定」を大切にし、「本人が本人らしく生きる」ことに重点を置いている。利用者のみならず、職員に対しても同様の考えであることが、次の発言からも汲み取れる。

「『何かをしたい』という人間の思いは、本人が本人らしく生きることにつながるのですから、可能な限り叶えてあげたいと思います。就業規則を変えることで、その思いが叶うのなら、そうするまで。小﨑くんは、うちの施設の大切な職員の1人です。『必要とされる人』と言えば分かりやすいかもしれませんね。その証拠に、彼が長期にわたり休職することを知った利用者の家族からは、『2年もいなくなってしまうんですか?』と不安の声が寄せられました。でも『必要とされる人』というのは、どこに行っても必要とされる人材なんです。ですから、小﨑くんのような人は、世界中どこへ行っても、そこにいる人たちから必要とされる。福祉という大きな枠組みの中で考えれば、『必要とされる人』である小﨑くんが活躍する場所を、うちの施設にだけ限定してしまうのはもったいないことだと考えています。2年間、物理的には非常に遠いところにいましたが、志を同じにして頑張っていると思うと心の距離的には近いところにいたように思います。業務の内容が似ていたからかもしれませんね」と藤木さんは語る。

また、小﨑さんの上司にあたる木村和弘さんは小﨑さんを次のように評価する。「私たちの仕事はチームで動くことが多いため、リーダーシップのある人材はとても重要です。また、周囲を巻き込む仕事だからこそ、緻密な準備や実践力も必要になります。そして実践後に、一つひとつの仕事を客観的に見つめ、反省点を洗い出し、次につなげていく能力も要します。そういった面で、小﨑くんは非常に優秀で、とても頼りになります。もともと、そうした能力は備えていましたが、協力隊を経験して、さらに鍛えられたように感じます」と木村さんは話す。

「協力隊の活動は、小﨑さんの企画力や実践力などの優れた側面を一層引き出してくれたように感じます」と木村さん。

「協力隊の活動は、小﨑さんの企画力や実践力などの優れた側面を一層引き出してくれたように感じます」と木村さん。

現地に根付き、今なお引き継がれる体育の授業

「子どもたちからは、『今日は、タイヨーの体育がある日?』と、挨拶代わりに言われるようになりました」と小﨑さんは話す。

「子どもたちからは、『今日は、タイヨーの体育がある日?』と、挨拶代わりに言われるようになりました」と小﨑さんは話す。

小﨑さんの派遣先となったJAMRは、ジャマイカ最大の障がい児(者)支援を行っている団体であり、同協会が設立した養護学校はジャマイカ全土に29校を数える。ジャマイカ文部省からも知的障がい児者教育に関しての多くを任されている組織だ。

小﨑さんは、29校のうちの1校で、実際に体育の授業を担当した。当初は、サッカーの授業をしても、ルールどころか最低限のマナーさえ守れない状況だったという。「私が赴任した当初、体育という教科は現地の教員に正しく理解されていない状況にありました。他の教科の授業実施に使われたり、やりたい子どもにだけ『とりあえず』ボールを蹴らせておく休み時間のようになっていたり。ですから、自分の離任後のことも考え、いずれは各クラスの担任自らが体育の授業を行えるよう、教員指導には特に力を注ぎました」と小﨑さんは話す。また、同じJAMRに配属され、別の行政区(学校)で活動をしていた他2名の隊員と協力しあっての活動にも精を出した。各自の得意分野を生かしながら、JAMR設立のすべての養護学校から選抜された教員を対象に、さまざまな取り組みを実施。その中で小﨑さんは、障がい児体育に関する研修や終了試験などを担当した。教員の手引きとなる指導書も作成した。計270ページにもわたる指導書は、ジャマイカにおける障がい児体育に関する、ジャマイカ初の指導書として、高く評価された。

「それまでは、遊びの延長のような体育の授業だったにもかかわらず、研修に参加した教員自らが、より子どもが理解しやすく運動を楽しめるように得点板の改良を提案してきたりと、徐々に手ごたえを感じられるようになりました。現地の教員たちが体育という教科の重要性を正しく理解し、『どうすれば子どもが運動を楽しめるようになるのか』と考えながら、体育指導に熱心に取り組むようになってくれたことは、何よりも嬉しい変化でした。子どもたちにも変化が見られました。休み時間になると、運動の得意な子どもだけが好きなようにスポーツをしていたのが、より多くの子どもたちが参加するようになり、自分たちなりに工夫した細かなルールを決めるなど、『みんなで楽しむスポーツ』に変わったように思います。実は今年の7月に派遣先の校長先生が研修で来日し、4年ぶりに再会したのですが、そのときに、『タイヨーが築きあげてくれたものは、後任者たちが引き継いでくれている。おかげで、今も充実した活動が続いている。本当にありがとう』と言っていただけたことは大きな喜びです」と小﨑さんは笑顔を見せる。

協力隊経験が障がい者により深く寄り添える自分にしてくれた

「協力隊に行って本当に良かったと思っています。技術移転という目的で自分が赴任している一方で、ジャマイカは途上国の中でも比較的発展した「中進国」であり、教育先進国の1つであるアメリカから、最新の教育情報・知識が多く入っていました。したがって、社会人3年程度の経験では、技術移転者として機能することは、かなり難しいと感じ、その結果、日本やアメリカなどの障碍児者支援・体育教育に関して、現地でも必死で勉強しました。社会人になってから最も勉強した2年間だったと思います。自閉症の子どもの支援方法など、ジャマイカで学んだことは、復職後も大きく役に立っています。また、現地では、JICAやジャマイカ文部省などといった規模の大きい組織に提出するための公式な書類作成なども数多くこなしたので、事務処理の能力や交渉能力なども自然と身につき、それらも復職後に非常に役立っています。そうした実務的な部分とは別に、精神的にも強くなりましたね。ジャマイカでは、尽きることのないバイタリティーを得たように感じています。大概のことには動揺しなくなりました」と小﨑さん。

帰国して2年が過ぎた今、小崎さんには改めて実感していることがあるという。それは、ジャマイカに着任した当初、円滑なコミュニケーションがとれないストレスや苦悩を自身が経験していることで、知的障がいのある人に対して、それまで以上に深く寄り添える自分になったということだ。「障がい児者支援という人間相手の仕事では、相手の実生活に踏み込んで理解することが求められます。言葉では説明しづらい感覚的なことを伝えなくてはならないこともあります。分かってほしいのに分かってもらえない苛立ち。どう伝えたら良いか分からない不安、しかも、日本人という自分の感覚・文化・国籍を持っている人は、自分の周りにいない、という孤独。だからこそ、分かってもらえたときの喜びは相手に抱きつきたくなるくらい嬉しい。こうしたことを私自身がジャマイカで経験しているので、障がいのある人たちが抱える苛立ちや不安がよく分かるんです。言葉でうまく表現できずに喜びを全身で表現するがゆえに、私に抱きついてくる彼らの行動も、その思いが分かるからこそ深いところで受け止められます。こうした感覚を知識だけではなく実感として自分のものにできたことは、ジャマイカでの経験があったからこそ。このフィールドで仕事をするうえで、私は日本国内で障がい児者支援をしていただけでは通常身につけにくい一生分の強みを得たと思っています」と小﨑さんは語る。

ジャマイカでの経験を経て広がった自分の視野を、いかに福祉の世界で生かせるかについて考えたという小﨑さん。その答えは、「福祉にこそグローバルな視点が必要だと思いました。人が人を支えるという部分は万国共通なんだという結論です」。困っている人を助ける、みんなが平和に仲良く暮らしていける社会をつくる、そこに国境を設ける必要はないというのが、小﨑さんがたどり着いた答えだ。小﨑さんに今後の抱負をうかがうと、「ここでしっかりと現場経験を積みながら、遠い将来いつの日か、福祉か心理か障がい者支援の分野で博士課程に進みたいです」との言葉が返ってきた。いずれの分野に進んだとしても、協力隊での経験が、小﨑さんの大きな糧になっていくことは言うまでもない。

- 社会福祉法人しが夢翔会

- 「集団の中で子どもは発達する」という羅針盤のもと、乳児検診による早期発見から一人一人の発達課題にもっとも適切な支援を考え各機関で実践する。一人へ向けて様々な機関・事業所が力を合わせて支援する。そんな「大津方式」の黎明から30数年。ステップ広場ガルの開所から13年。しが夢翔会の設立からの「視点」は、障害者が主人公であることと、大津市民の財産・大津の障害者全体への事業であるということ。「ねがい」は障害を持つ人が「その人らしく」豊かに暮らすこと。その実現に向けて、入所施設を核として、ショートを拡充し〔一日平均15名利用〕、地域支援(相談支援とヘルプ、日中一時など)を始め、5つのホーム、重症心身障害の人の日中通所事業を始めました。私たちの実践は現場主義―「本人中心」です。一人ひとりに必要な支援が必要な形で届くように。たくさんの思いがお互いの気持ちの大事なところに届く。そんな夢翔会で、「ガル」でありたいと思います。