太平洋島嶼国を対象に、フィジーにてサイバーセキュリティ能力構築演習を実施しました

女性がつくる平和の未来 WPSの現場から

世界では紛争や災害が相次ぎ、女性たちがさまざまな不利益を受けるリスクが高まっています。JICAは、そうした女性を「被害者」として救済するだけではなく、「平和構築の担い手」として位置づけ、「女性・平和・安全保障」(Women, Peace and Security/WPS)の理念を軸にさまざまな協力をしています。3月8日の「国際女性デー」を前に、JICAジェンダー平等・貧困削減推進室の広瀬恵美室長と、ジャーナリストの浜田敬子さんが語り合いました。

災害の教訓を世界へ 東日本大震災15年

日本は世界有数の災害多発国です。地震や津波、風水害で多くの命が失われてきた一方で、教訓を引き出し、人々の命や社会、経済を守るための知見や技術を蓄積・発展させてきました。JICAはこうした経験を途上国で役立てる取り組みを進めています。東日本大震災から15年、JICAの活動をレポートします。

国際協力を日本の力に② ザンビアで学んだ農業が静岡の茶畑を元気に

日本を代表する茶産地、静岡県掛川市。存続の危機に直面する茶畑にいま、首都圏の若者や海外からの旅行者が訪れています。その背景には、一人の青年がザンビアの農業から得た学びがありました。

ウクライナ全面侵略4年 日本企業の技術が復興に貢献

ロシアによるウクライナ全面侵略の開始から2026年2月で4年になります。戦闘が終結する兆しは見えませんが、非戦闘地域ではインフラの復旧・復興作業が始まっています。JICAでは高い技術力を持つ日本企業のウクライナ進出をサポートすることで、現地の復興に協力しています。プロジェクトの現状をレポートします。

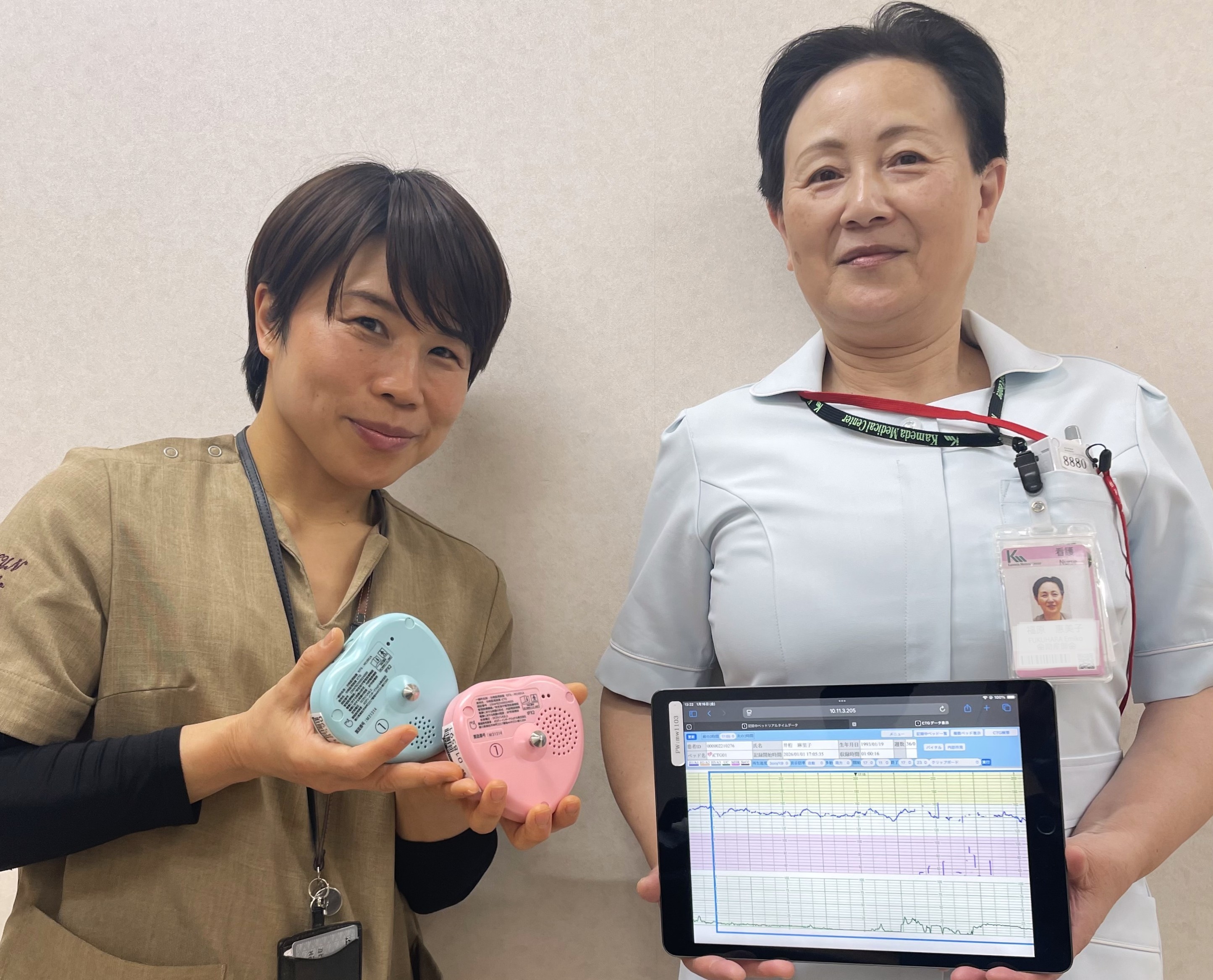

国際協力を日本の力に① ICT遠隔医療・タイでの挑戦が母子の命を救う

JICAの国際協力には、途上国での成果が日本にも還元され、国内の課題解決や企業活動などにも貢献している例が数多くあります。その一つが、香川県で生まれ、タイで更なる進化を遂げ、日本に戻ってきた周産期遠隔医療システムです。産科医不足が深刻化する日本の各地で、ハート型の小さな機器が妊婦と赤ちゃんの命を守っています。

JICAが主催・共催・後援する

イベントの情報をお知らせします。

2026

【2026年3月1日~7日】JICAザンビア 製造業サプライチェーン・ビジネススタディツアー - 参加者募集中!JETRO共催(応募〆2025年12月19日(金))

2026

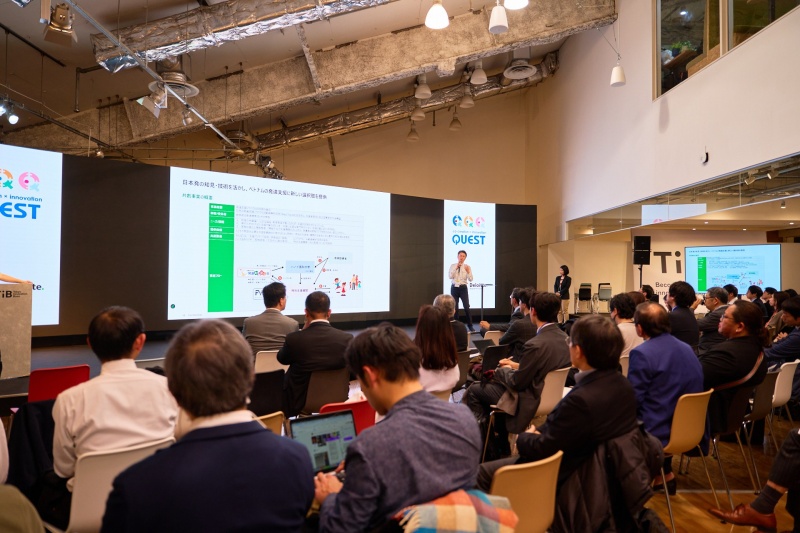

共創×革新プログラムQUEST2026始動!

2026

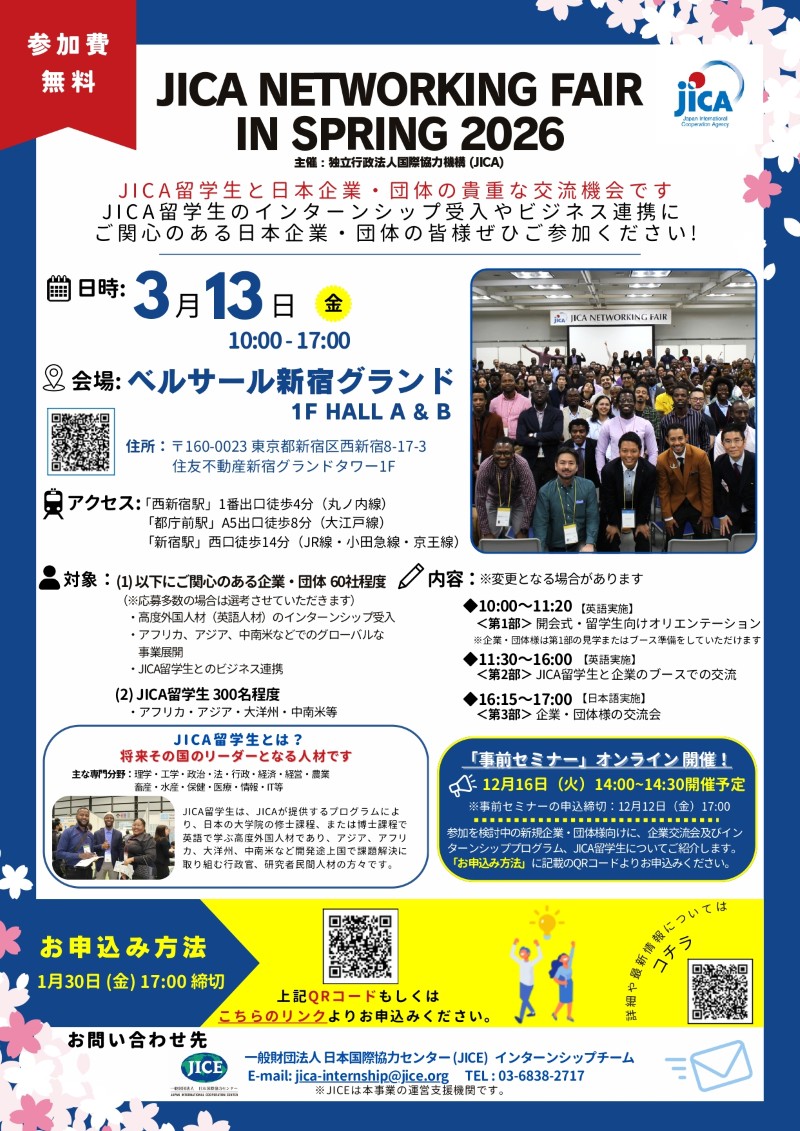

JICA Networking Fair Spring 2026 (企業交流会)

2026

Together for Ukraine-全面侵略から4年、ウクライナの「今」

太平洋島嶼国を対象に、フィジーにてサイバーセキュリティ能力構築演習を実施しました

JICA共創×革新プログラム「QUEST」最終報告会(デモデイ)を開催しました!

中央アジアに広がる一村一品運動の取り組み、初の「中央アジア+日本」対話・首脳会合の場で紹介

アジア・太平洋地域の『持続可能なまちづくり』のための福岡プラットフォーム(Fukuoka-SUSCAP) 第3回ネットワーク・セミナー

【COP30サイドイベント】SAFTAセミナー:持続可能なアマゾン農業の新たな道標(パート2)

【COP30サイドイベント】泥炭地再生及び林・農林業(FOLU)のグローバル炭素市場枠組みへの統合

【COP30サイドイベント】太平洋地域気候・環境イノベーションフォーラム

【COP30サイドイベント】Accelerate Energy Efficient Cooling in Nigeria

JICAスタッフが投稿するブログです。

JICAが世界150以上の開発途上国・地域で実施する事業・プロジェクトの情報をご提供します。

タマレ市における電力供給安定化計画

ガーナは、産業振興のため電力を含めたインフラ整備を重点課題の一つに掲げています。プロジェクトサイトとなるノーザン州都のタマレ市は、ガーナ国内の4基幹都市の一つであり、西アフリカ成長リングのうちブルキナファソとアクラ市を南北に結ぶ回廊上に位置する商業都市で、交通の要所でもあります。タマレ市では、急増する電力需要に対し配電網の容量不足とそれに起因する配電ロスが不安定な電力供給の一因となっており、タマレ市内の行政機関、商業施設の他、州立病院であるタマレ中央病院においても安定した医療サービスの提供に影響が出るなど、社会経済活動に影響を及ぼしています。 本事業は、ガーナ北部配電会社(NEDCo)が作成した、「NEDCo配電マスタープラン(2021-2030)」において優先事業として計画された、市中心部の行政機関や医療機関が所在する州政府評議会(Regional Coordinating Council:RCC)エリアに変電所の新設及び配電線の敷設を行うものです。 【事業の目的】 本事業は、ガーナ北部の基幹都市であるノーザン州タマレ市において変電所及び配電網を新設することにより、同市の電力供給の安定化を図り、もってノーザン州の社会経済開発・生活基盤の強化に寄与するもの。 【事業内容】 1)施設、機材等の内容: RCC一次変電所(電圧階級34.5/11.5kV、設備容量20MVA×2台)の新規建設、同変電所から既設タマレ境界変電所(BSP:Bulk Supply Point)へ接続する34.5kV準送電線の整備(約6km)、およびRCC一次変電所からの11.5kV配電網の整備(約7km)。 2)コンサルティングサービス/ソフトコンポーネントの内容: 詳細設計、入札補助、調達監理を実施。ソフトコンポーネントは行わない。供与される機材・設備は既存のものと同様であり、これらの設備の運転維持管理に係る技術移転については製造業者の技術者により初期操作指導、運用指導を通じて行う。 3)調達・施工方法: 一般的な建設資材は現地調達、変電設備・配電用機材は基本的に日本または第三国から調達する。当国では、骨材やセメント、鉄筋、一般建物用の壁材、天井材の調達は可能であり、建設機械・重機及び運搬車両のリースも可能であることから、施工においては可能な限り現地で調達可能な資材を採用する。本事業の変電設備・配電設備の工事を実施できる業者も複数社あり、同市内の工事業者より調達する。

カルマ橋架け替え計画

カルマ橋は、ウガンダの首都カンパラから北部の中核都市グルに向かう途中で横断するナイル川を渡河する橋梁であり、ケニア共和国のモンバサ港から南スーダン共和国を繋ぐ国際幹線網である東アフリカ北部回廊(北部回廊)上の物流・交通の要となっています。また、多くの難民支援物資がカンパラからカルマ橋を通り、難民居住地域に運搬されており、カルマ橋は政治・経済的な面での重要性に加え、難民支援や南北格差是正の観点からも重要な役割があります。現行の橋は1964年に建設され、コンクリート部材の亀裂や鉄筋露出等の損傷や腐食による老朽化がみられます。老朽化や事故により橋梁が閉鎖された場合、200km以上迂回せねばならず、通行車両の安全確保のためにも橋梁の整備が至急必要な状況にあります。 本事業は、老朽化した橋梁の架け替えにより、対象区間の交通円滑化と安全の確保を図り、もって北部回廊の物流・交通の円滑化に寄与するものです。 【事業の目的】 本事業は、キリヤンドンゴ県・ヌウォヤ県の県境に位置するカルマ橋を架け替えることにより、対象区間の交通円滑化と安全の確保を図り、もって東アフリカ北部回廊及び北部地域(アチョリ地域及び西ナイル地域)の物流・交通の円滑化に寄与するもの。 【事業の内容】 1)土木工事、調達機器等の内容 カルマ橋(片側1車線、約240m)、取付道路(約1.5km) 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 詳細設計、入札補助、施工監理/環境モニタリング手法に関する技術指導

精米施設における機材整備計画

ブルンジでは、多様な穀物が主食となっていますが、近年は特に米の消費が大きく伸びており、同国の主要穀物の消費量のうちおよそ24%を占めています。他方、米の生産が国内消費量の増加に追いついておらず、輸入量が増加しています。今後も国内需要の更なる増加が見込まれる中、同国では、米の収穫後の処理能力を強化することで、国産米の質を向上させ、輸入米に対する競争力を高めるとともに、農民の利益創出に繋げることが求められています。ブルンジ環境・農業・家畜省下にあるインボ開発公社(SRDI)は、ブルンジの各政策文書において稲作セクターをけん引する指導的役割を担っています。SRDIの大きな役割の1つが、国全体のコメ生産の約3割を生産するインボ灌漑地区の管轄です。 この協力は、国産米の精米品質の向上が求められる中で、インボ開発公社が有するブジュンブラ市の米の収穫後処理施設において、精米関連機材一式を整備することにより、収穫後処理能力の強化を図り、もってブルンジの農業開発に寄与するものです。 【事業の目的】 本事業は、SRDIが有するブジュンブラ市のコメの収穫後処理施設において、精米関連機材一式(精米プラント、籾運搬車両及びコンクリート製籾乾燥ヤード等)を整備することにより、収穫後処理能力の強化を図り、もってブルンジの農業開発に寄与するもの。 【事業内容】 ア)施設、機材等の内容: 【機材】精米プラント、乾燥プラント、非常用電源設備、その他関連機材(フォークリフト、フレコンバック、水分計、排水ポンプ)、籾運搬車両、維持管理機材、コンクリート製籾乾燥ヤード(ブバンザ県SRDI敷地1箇所、ブジュンブラ・ルーラル県SRDI敷地2箇所)1式 イ)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容: 詳細設計、入札補助、施工・調達監理等、導入機材を使用する技術に関する指導

スイラケディマ新世代漁港整備計画

モロッコにおいて、水産セクターは重要な産業です。漁業生産量は、2019年に約146万トン(アフリカ第一位)で、その94%は沿岸を中心とする零細漁業(VDP,3トン以下の漁船を操業する)によるものです。スイラケディマ零細漁港は、VDPに位置づけられ、1998年にJICAの無償資金協力を通じて建設されました。その活用状況は良好ですが、同国政府による零細漁業振興政策の結果、漁船数が、建設当時の想定数150隻に対し現状約380隻まで増加し、施設が飽和状態のため、安全な航行や施設の適切な利用に支障をきたしています。また、同港は、海外輸出用の高単価の漁獲物取扱割合が高いにもかかわらず、既存卸売施設の空調・冷蔵設備が未整備なため適切な品質管理が難しい状況にあります。さらに、国内外の旅行客が年々増加していますが、観光/一般客を対象とした休憩スペース・カフェや屋内での水産物小売環境が無いため、安全で衛生的な観光ニーズの取り込みが出来ていません。 本事業は、スイラケディマ零細漁港において、施設・機材の拡充を行うことにより、同港の鮮魚取扱能力及び漁船収容能力の向上並びに観光連携機能を付加する多機能化を図り、もって同港及びその周辺の経済活動の強化・多様化に寄与するものです。 【事業の目的】 本事業は、スイラケディマ零細漁港において、施設・機材の拡充を行うことにより、同港の鮮魚取扱能力及び漁船収容能力の向上並びに観光連携機能を付加する多機能化を図り、もって同港及びその周辺の経済活動の強化・多様化に寄与するもの。 【事業内容】 1)施設、機材等の内容: 【施設】防波堤新設(70m)、水揚岸壁新設(70m)、護岸新設(222m)、高度衛生区画新設(約4,000㎡、うち卸売市場新設(1,140㎡)含む)、既存防波堤延長(30m)、観光用テラス新設(45㎡)、船置場拡張(約1,000㎡) 【機材】製氷機 2)コンサルティング・サービスの内容: 詳細設計、入札補助、施工監理、ソフトコンポーネント(新しい経済活動のための組織能力強化、施設・設備・機材の運営維持管理体制確立) 3)調達・施工方法: 建設用資材について、基本的には現地調達とする。現地調達が可能であっても、種類が少なく、かつ数量も限られている資機材、適切な品質や納期が確保できない資機材については、日本あるいは第三国での調達との比較検討を行う。なお、対象サイトまでの輸送費は日本側で負担する。

ジャパン・フリーウェイ延伸計画

リベリアでは、長年の内戦の結果、首都圏の主要幹線道路の損壊・老朽化が深刻であり、未だ十分に経済インフラが整備されていません。しかし、首都モンロビアでは人口増加にともない、恒常化する交通渋滞や劣悪な道路整備状況が国内輸送費の増大や貿易競争力の阻害要因となっているほか、病院等公共サービスへのアクセスの観点からも問題となっており、道路整備は喫緊の課題となっています。 本事業は、ジャパン・フリーウェイの西端の交差点、国際港のフリーポートが隣接しているエリアからガブリエル・タッカー橋までの最も渋滞している区間(2.0km)を改修すると共に、フリーポート交差点から北に約150mの未舗装区間の歩道新設と車道舗装を改修することで、ジャパン・フリーウェイ及びフリーポートとモンロビア中心部の間の人流・物流の改善を図り、もって市内中心部から本事業対象区間及びフリーポート、ジャパン・フリーウェイ及び世界銀行により整備が進んでいる道路を経由し、リベリア第2及び第3の都市であるバルンガやカカタ、さらにはギニア国境までの広域な人流・物流の円滑化に資するものです。 【事業の目的】 本事業はジャパン・フリーウェイ西端とガブリエル・タッカー橋北端までの区間において、既存4車線(片側2車線)を改修することにより、対象区間の円滑かつ安全な道路交通の確保を図り、もってモンロビア首都圏及びリベリア国内の人流・物流の活性化に寄与するもの。 【事業の内容】 1)施設、機材等の内容 既存4車線(片側2車線)の嵩上(冠水改善策)・既設舗装の撤去及び舗装工事(ジャパン・フリーウェイ西端の交差点より北側150m地点~ガブリエル・タッカー橋区間:2.15km)、排水施設を含む道路付帯施設一式(パイプカルバート暗渠、集水桝) 2)コンサルティングサービス/ソフトコンポーネントの内容 詳細設計、入札補助、施工監理、ソフトコンポーネントによる技術指導(本事業区間の維持管理方法、関連排水施設の清掃) 3)調達・施工方法 一般的な労務・建設資材は現地調達、信号機・道路照明・安全設備・アスファルトフィニッシャーは日本からの調達、一部仮設資材は第三国調達。

ごみ減量化及び持続可能な社会構築支援プロジェクト

バングラデシュでは、急速に進む都市化や工業化に伴い、都市部における廃棄物増加、大気汚染、水質汚濁など、悪化する都市環境への対応が緊急の課題となっています。しかし、行政機関の予算制約や行政官の能力不足等により、経済発展と環境保全の両立に向けた包括的なアプローチが取られておらず、環境行政の推進が喫緊の課題となっています。 本事業は、対象都市において、都市の条件に応じて、マスタープラン策定、適切な収集運搬・中間処理・最終処分の導入・運営に係る能力強化等を実施することにより、廃棄物の減量化と適正な廃棄物管理に向けた能力の向上を図り、もって中央政府と地方政府の環境管理体制の下での国全体の廃棄物管理の能力強化に資するものです。また、並行して実施される技術協力プロジェクト「大気質管理能力向上プロジェクト」と一体的に事業を実施することで、バングラデシュにおけるクリーン・シティの実現に取り組みます。 【上位目標】 対象都市(南ダッカ市、北ダッカ市、チョットグラム市)において、廃棄物の減量化と適正な廃棄物管理によって環境負荷が軽減し、中央政府と地方政府の環境管理体制の下で、国全体の廃棄物管理能力が強化される。 【プロジェクト目標】 対象都市(南ダッカ市、北ダッカ市、チョットグラム市)の条件に応じた廃棄物の減量化と適正な廃棄物管理に向けた能力が向上され、その知見と教訓が全国の都市の廃棄物管理のモデルとして共有される。 【成果】 成果1:廃棄物管理の現状分析が行われ、課題が特定される。(全3市) 成果2:マスタープランの策定を通じて、廃棄物の減量化と適正な廃棄物管理が強化される。(チョットグラム市) 成果3:廃棄物の減量化に向けた収集運搬・中間処理体制が強化される。(南ダッカ市、チョットグラム市) 成果4:既存処分場が安全に配慮して適正に管理され、新規処分場整備の準備が進む。(チョットグラム市) 成果5:環境教育・意識啓発活動を通じて、住民の廃棄物の減量化と適正な廃棄物管理に対する意識が変容する。(全3市) 成果6:医療廃棄物の分別・収集・処理体制が強化される。(南ダッカ市、チョットグラム市) 成果7:廃棄物管理のデータの集約管理化がなされ、知見・経験が他都市へ共有される。(全3市)

従量制課金制度導入を通じた給水運営能力強化プロジェクト

タジキスタン政府は、2030年までの国家開発戦略(NDS2030)において、国家が取り組むべき重要項目のひとつに「豊かな生活環境の提供」を掲げ、その実現のために「飲料水の供給システムの整備」を強調しています。各世帯にメータを設置して定額制から従量料金制への移行を促進することにより、無駄な水の発生を抑制し、水資源の効率的な利用の促進を目指しています。 本事業は、給水施設の運転・維持管理にかかる能力向上やマニュアル等の改善、料金徴収システムの効果検証、従量料金制モデルの全国展開ガイドラインの策定、モデル普及を担う研修講師の育成を行なうことにより、同モデルを全国展開するための基盤構築を図り、もってモデルの全国展開に寄与するものです。 【上位目標】 KMKにより従量料金制モデルの全国展開が進む。 【プロジェクト目標】 対象県における従量料金制モデル導入の教訓を通じて、従量料金制モデルを全国展開するための基盤が構築される。 【成果】 成果1:ハマドニVKにおいて、従量料金制導入モデルの有効性が証明される。 成果2:従量料金制モデルを導入したVK(ピアンジVK、ハマドニVK、ジョミVK、バクシュVK)の給水施設の運転・維持管理が改善される。 成果3:財務状況のモニタリングに貢献するスマート料金徴収システムの有効性が明らかになる。 成果4:従量料金制モデル導入ガイドラインの普及が開始される。 成果5:従量料金制モデルの普及を担う研修講師が育成される。

分散型汚泥管理改善プロジェクト

スリランカのし尿汚泥管理セクターは、衛生分野の管理体制が複雑で、汚泥管理施設の整備・運営に係る役割分担が整理されておらず、トイレや下水道の整備に比べて不十分な下水道非接続地域の汚泥管理(分散型汚泥管理)に関係した施策や、汚泥管理施設の不足が指摘されています。汚泥が適切に処理されずに廃棄物の最終処分場や河川へ投棄される事態が生じており、公衆衛生や周辺環境保全の観点で課題となっています。 本事業では、スリランカにおいて、分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造に関する課題並びに持続可能な汚泥管理及び汚泥肥料製造方法の特定、関連国家基準案や自治体条例案の策定、技術支援・研修体制整備、プロジェクトの成果を踏まえた分散型汚泥管理改善のガイドライン作成及びその普及により、持続可能な分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造の体制の構築及び普及に寄与するものです。 【上位目標】 持続可能な分散型汚泥5管理及び汚泥肥料製造の体制がスリランカ全国に普及する。 【プロジェクト目標】 地域や自治体の特徴に応じた持続可能な分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造の体制が改善される。 【成果】 成果1:分散型汚泥管理及び汚泥肥料に関する課題が特定される。 成果2:パイロット活動を通じて、持続可能な分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造の方法が検証・特定される。 成果3:分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造に関する基準・条例案が策定される。 成果4:自治体に対する技術支援・研修体制が強化される。 成果5:持続可能な分散型汚泥管理及び汚泥肥料製造に関する知見が全州に共有される。