都市・地域開発

都市行政の能力を強化し、産学官やコミュニティなど多様な関係者とともに住みよい街をつくります。

幅広い関係者やリソースが開発に参加し、望ましい都市・地域空間の形成に貢献し、相互に便益を得ながら発展を継続する自律的な都市・地域マネジメントを実現することにより、都市化によって生じる様々な問題を回避・解決するとともに、都市化が生み出す新たな可能性や豊かさの実現を目指します。

開発途上国で急激な都市化が進み、都市人口は1970年の6.8億人(都市人口比率25%)から2050年には52.3億人(同66%)に増加。都市化は第3次産業の発展と新たな雇用の創出により人々の暮らしを豊かにする一方、自然環境や居住環境の劣化、交通渋滞、災害リスクの増大、住民の格差拡大による社会の軋轢や治安の悪化など多くの問題を引き起こしています。

コロナによる影響を断定することは困難ですが、途上国では都市部と地方部で経済集積や雇用機会には歴然とした差があり、都市化のトレンドは今後も変わらないと見られます。

中心都市への過度な集中が生じる一方、郊外や地方からは人口が流出、地域産業が停滞・衰退、都市部との格差が拡大しています。グローバリゼーションの恩恵を取り込むため求められる産業開発やインフラ整備などでの国を越えた広域の視点が不足している状況です。

地理空間情報(G空間情報)は、土地境界の明確化、各種インフラの計画の基礎などの従前の地図の役割を超えて、即時の位置情報の活用により、新たなインフラとして人々の生活や経済活動に不可欠なものになってきています。しかしながら、途上国においては、国際的な位置基準との統一、複数機関の地図や位置情報の間の互換性、デジタル基本図や高精度な測位環境を利用できる環境整備が進んでいません。

日本は、欧米以外でいち早く近代化と急速な都市化を経験した国です。戦後、工業化と都市化の中、スプロールや住宅不足、環境汚染などの問題を克服してきました。JICAは、開発計画からインフラ整備につなげた豊富な実績を持ち、近年は都市や国土の将来像や開発戦略の提示、住民参加アプローチ、土地利用や開発管理等に対象を拡大しています。

G空間情報分野では、国土地理院と連携した基本図作成支援の経験、世界最高密度の電子基準点網、準天頂衛星システム「みちびき」による高精度位置情報提供サービスが、国際協力の基盤となります。

本クラスター「まちづくり」は、グリーン 、レジリエント、インクルーシブな都市 の発展を、デジタル等新しい技術を適切に活用の上実現・継続できる、サステナブルな都市を増やすことを目指します。

これにより、グローバルアジェンダ「都市・地域開発」のビジョン「インクルーシブで暮らしやすい個性豊かな都市・地域を日本の都市とともに実現する」を実現し、SDGsゴール11「住み続けられるまちづくりを」の達成、人間の安全保障の実現に貢献するとともに、日本の都市・地域の活性化への寄与も意図するものです。

JICAは、2003年10月の緒方貞子理事長の着任直後から、貧困削減や人間の安全保障、平和構築等の課題におけるインフラの役割について調査研究を行い、その成果を「社会基盤整備分野における開発援助の経験と展望に関するプロジェクト研究(2004)」にとりまとめ、発表しました。

同報告書では、“人々のためのインフラ”の視点でインフラを再定義し、人に立脚し現場に根差した目標設定、都市における様々な分野課題への総合的なアプローチ、都市とその周辺地域を結ぶプロプアデザイン等を提案しました。

他方、これまでのJICAによる都市計画、都市開発は、様々な関係者の多様な要求に応えるまちづくりを展開してきており、人間の安全保障、人々のためのまち、という視点を明示的に目的に示してきていませんでした。

今般、まちづくりクラスターを策定するにあたり、人間の安全保障を最上位の目標として定めました。

今回、サブタイトルを“人々のためのまちへ(Cities for People)”とした背景は、2004年の原点に立ち返り、これからのJICAのまちづくりは、人に立脚し現場に根差して、人々の生活を支え、より便利に、より人間らしく生活していくための場づくりに向けた、総合的なアプローチにより人間の安全保障に貢献することを明確に示すためです。

対象地域を一つの経済圏と捉え、農村には市場への供給ルート、産業にはサプライチェーン、国土には一体感を構築する取組を行います。また、内陸国は海に面していないため、域外や他大陸との関係を築きにくいという課題を抱えています。

JICAは、港湾、道路、送電線などのインフラを整備することと併せて、沿岸部と内陸部、都市部と農村部の格差を是正、及び成長と富の公平な分配に取り組みます。

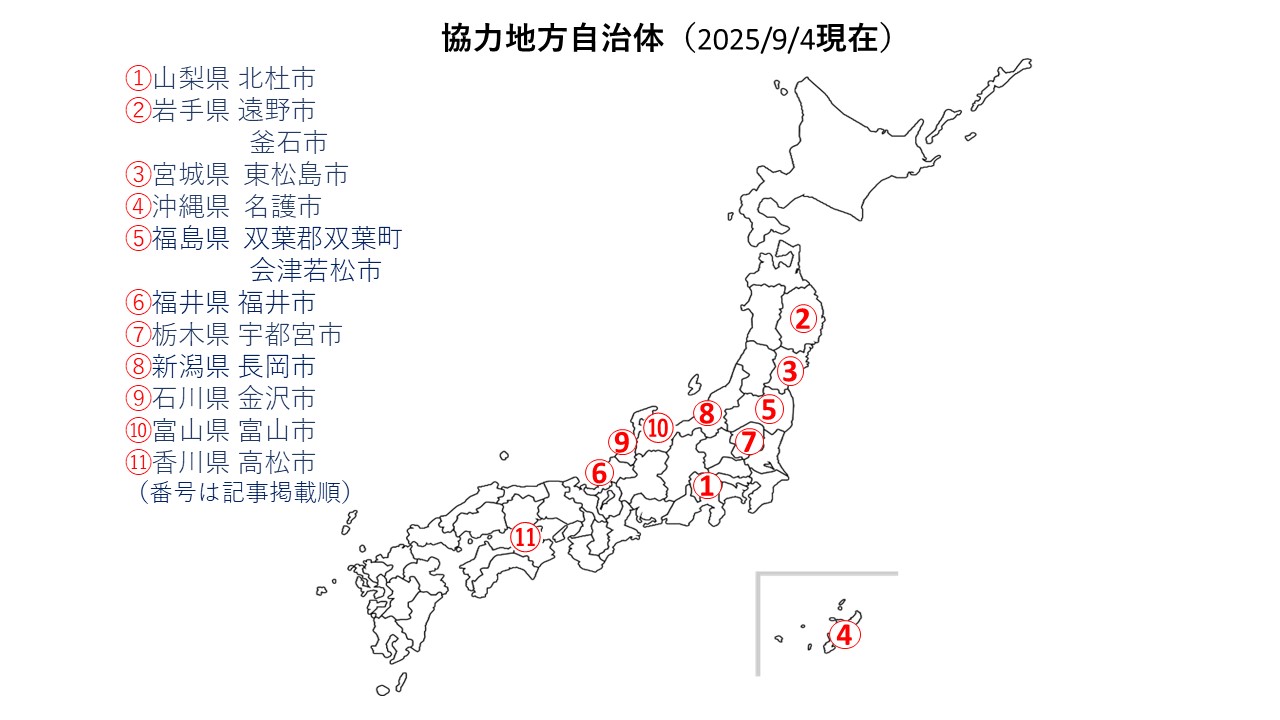

国内での取り組みとして、日本の地方自治体の知見を途上国に伝え、共に学ぶ関係を築く橋渡しをしています。

岩手県釜石市や宮城県東松島市との協働では、東日本大震災からの復興の経験と教訓をインドネシア、フィリピン、モザンビークなどに共有、現地の復興計画に活用されました。

さらに日本の大学と連携して途上国の留学生を受け入れ、都市研究と実践に向けたネットワーク構築を進めています。

scroll