【国際女性デー】サッカー界のレジェンド・澤穂希さんと語る「誰もが個性を発揮できる未来」

2025.02.25

3月8日は国連が定めた「国際女性デー」。1975年の制定から50年が経ち、世界の女性を取り巻く環境は少しずつ改善しながらも、いまだ課題が多く残ります。元サッカー女子日本代表の澤穂希さんとJICA人間開発部の亀井温子部長が、ジェンダー平等の実現と「誰もが生きやすい未来」への想いについて語りました。

澤穂希さんとJICA人間開発部の亀井温子部長

JICA

人間開発部 亀井温子部長(以下、亀井) 澤さんといえば15歳で日本女子サッカーの代表に選ばれ、ワールドカップ(W杯)ドイツ大会での優勝とMVP受賞、ロンドンオリンピックでは銀メダルと、日本のサッカーの歴史を切り開いてきた方です。これまで女性ゆえに苦労されたこともあったのではないでしょうか。

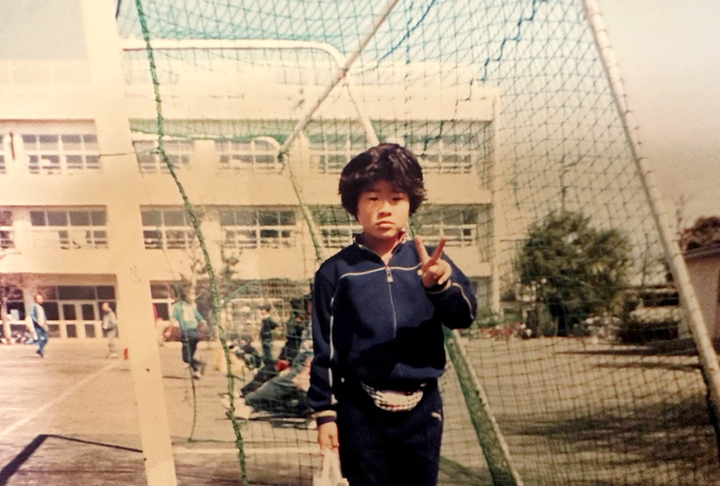

澤穂希さん(以下、澤) 私は6歳からサッカーを始めましたが、入団を希望したクラブが「サッカー“少年団”」だったので、「女子入団は前例がない」と一度は断られたんです。私の母が「それなら穂希で歴史を変えてください」と直談判してくれて、入団することができました。でも、小学6年生のときの「全国少年サッカー大会」には男子しか出場できずに悔しい思いをしました。男子から「女子がサッカーやってるんじゃねえよ」と言われたこともありますし、「どうして女というだけでダメなんだろう」「男に生まれればよかったのかな」と思ったこともありました。

澤 穂希(さわ・ほまれ)

元サッカー日本女子代表。15歳で日本代表入りし、ワールドカップ(W杯)に6度、オリンピックに4度出場。2011年FIFA女子W杯ドイツ大会での優勝に貢献し、得点王・MVP。2012年ロンドン五輪で日本サッカー史上初の五輪銀メダル獲得。日本女子代表史上、出場数・ゴール数1位など輝かしい成績を誇り、日本女子サッカー界を切り開いてきた。現在は、一児の母として子育てしながらスポーツの普及のための活動を行っている

小学3年生ごろの澤さん

亀井 今では女子がサッカーをすることも珍しくありませんが、パイオニアである澤さん自身は女性というだけで悔しい思いをしてきたんですね。

澤 そうですね。せっかくサッカーという好きなものに出会えたのに、どうして性別だけで判断されるんだろうと。でも、私は基本的にポジティブなので、その悔しさがサッカーを続ける原動力になりました。

亀井 暴言を吐いた男子よりも、澤さんのほうがサッカーが上手だったのでは。

澤 いえいえ、そうは思いませんでしたが、実力勝負の世界で結果を出そうと思いました。仕事も「男性だから・女性だからこの仕事に就かなくてはいけない」のではなく、男性でも女性でもその仕事をできる人がその職に就けばいいですよね。性別のような条件で分けられたくありません。

亀井 性別で仕事や役割が決められるべきではありませんよね。私も就職活動の際に「今年は女性の採用はありません」とその場で帰されたことがあります。就職しても、男性職員と訪問先に行くと秘書だと勘違いされたり、最初の職場で「女性はまずお茶出しをしてください」と言われたり。基本的に学校教育までは男女平等だと思っていたので、社会に出て初めて女性が受ける差別に直面し、衝撃を受けました。

亀井 温子(かめい・はるこ) JICA人間開発部部長

民間企業を経て1998年にJICA入構。ネパール事務所、南アジア部、JICA緒方貞子平和開発研究所、ジェンダー平等・貧困削減推進室室長、カンボジア事務所長などを経て、2023年4月より人間開発部で保健、教育、社会保障分野のJICA事業を統括。関心分野は教育開発、ジェンダーと開発、南アジア地域

亀井 女性のアスリートは生理の問題もありますね。

澤 そうですね。みんな白いユニフォームのときに生理になると困っていました。生理痛があると集中できないし、排卵日近くは靱帯がゆるんでケガをしやすくなります。チームドクターが男性だと相談しづらいし、特に若い時は生理だとも知られたくありませんでした。パフォーマンスにも影響するので、私はピルを飲んで生理と大事な試合が重ならないようにしていました。

銀メダルを獲得した2012年ロンドンオリンピックでプレーする澤穂希さん

Photo by Ben Radford/Corbis via Getty Images

亀井 確かに男性のドクターには相談しづらいですね。実は途上国でも女子が学校に行けない理由の一つが生理です。生理用品が手に入らずに干し草やはぎれを代用したり、生理用品が使えたとしても、学校のトイレに捨てる場所がないと通学が難しくなったりします。 JICAでは、ユニ・チャーム株式会社やNGO法人ジョイセフと連携して、ミャンマーで月経教育や生理用ナプキンの普及などの取り組みを行ったり、アフリカでも生理をはじめとするジェンダー課題解決への協力を行ったりしています。

また、フェムテック*企業のFlora株式会社がベトナムの縫製工場を調査したところ、女性の生理期間中は生産性が10%以上ダウンすることが分かったそうです。工場のマネージャーが男性中心で生理に対する理解がなかったため、データを示して女性の生理や健康面について研修をしたり、ショーツ自体が経血を吸収する吸水ショーツといったフェムテックを紹介したりしたことで環境や業務効率を改善したそうです。

学校でも職場でも、女性が安心して身体面の相談をできる環境が整ってほしいですよね。女性が自らの健康や性に関する自己決定権を持つこと(SRHR: Sexual and Reproductive Health and Rightsの実現)はとても重要だと思います。

澤 私はアメリカの女子リーグに移籍して一時期アメリカで暮らしていましたが、そこで、性別だけではなく人種などのマイノリティに対する差別もあるのだと感じました。

亀井 私も数年アメリカで暮らしたことがあります。マイノリティになって初めて分かることがありますよね。

澤 さまざまな経験を通じて、学びも得ましたし、悔しさを抱えることもありました。ただ、結果を出すことで周りの対応は変化してきました。観客動員数も収入も少なかった時代にW杯で優勝して、それでも男子の方が待遇が良かったけれど、ロンドンオリンピックで銀メダルを取ったことで帰りの飛行機が男子と同じビジネスクラスに格上げされました。その後は男子と同様に遠征にはシェフが同行していますし、女子サッカーのプロリーグも発足しました。結果を出すことで、取り巻く環境が変わってきました。

澤さんは1999年に渡米しアメリカ女子サッカーリーグでプレー

亀井 ロンドンオリンピックの飛行機が、男子はビジネスクラスなのに前年のW杯で優勝した女子がエコノミークラスだったとニュースになりましたね。ただ、認めてもらうための努力は男子よりも必要だったのではないでしょうか。

澤 そうかもしれません。

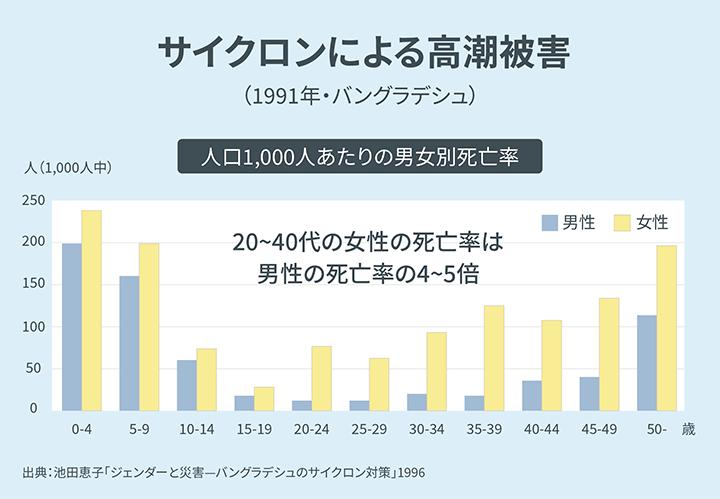

亀井 男性も女性も、同じ努力は等しく認められるといいですよね。JICAが協力事業を行っている途上国では、今も女性が非常に厳しい状況に置かれています。女子は男子よりも圧倒的に学校に通う機会が少なく、さらに地震や津波などの自然災害での死亡率も女性のほうが高いケースが多いのです。本来、自然災害リスクは男女に関係なく等しいはずですよね。けれども、女性は家で子どもや高齢者、家畜の世話をしている場合が多く、自分一人だけで逃げることができないのです。また、学校教育を受けられなかったことで緊急放送の内容が理解できず、逃げ遅れるケースもあります。「社会的に期待される役割(ジェンダー)」で生死が変わってしまう現実があります。あらゆる場面にジェンダーギャップ(ジェンダーで生じる格差)やジェンダーバイアスがありますが、これは一人ひとりが個人で努力して変えていくのは難しい。社会全体を変えていく必要があると感じますし、JICAとしてもそれに取り組みたいと思っています。

澤 私は昭和生まれなので「男性が働き、女性は家庭に入る」という価値観のなかで育ってきました。でも、今は状況が変わり、男女ともに働いて活躍している姿を見るとうれしくなります。

亀井 実は日本の女性(15〜64歳)の就業率は72.4%と世界トップクラスです。世界平均は48.3%、高いといわれるカナダが61.0%、お隣の韓国が55.0%なので、いかに高い数字か分かると思います。ただ、日本の女性の給与は男性の7〜8割しか支払われておらず、これは先進国でも最大級のギャップです。子育てや介護などのケアワークをしている時間を見ても、日本は女性が男性の5.5倍。世界平均の2.7倍より多く、女性が仕事に加えて子育て・介護といった無償労働の大半を担っている状態です。

澤 まだ、「女性が子育てをするもの」と思っている人がいるのかもしれません。でも、子どもは夫婦の子どもなんだから、一緒に子育てをしていくべきですよね。

亀井 そうですね。男性も変わっていかなければ、子育てにおける協力も進まないですし、ジェンダーギャップは無くなりません。子育てにおけるジェンダーバイアスの排除という面について、JICAでは母子手帳に父親が参加するイラストを載せるなどで、男性の参加を促しています。また、イスラム教の国では女性は一人で外出ができないため、予防接種の必要性について父親にも理解してもらうという取り組みをしています。男性、女性が共に協力することが当たり前になってほしいですね。

パレスチナ(左)とインドネシア(右)の母子手帳。

父親を描くことで男性の子育て参加を促している

亀井 ジェンダーギャップを解消するにはジェンダーバイアスの存在に自覚的であることも重要です。ジェンダーバイアスは男性も女性も無意識に持っています。例えば、日本は理工系の学部に女子が少なく、最近はその是正のために女子の入学枠を設置する大学も出てきました。しかし、そもそも男子と女子に数学的な学力の差はないことが統計的にも確認されています。それではなぜ、理工系に進学する女子が少ないのか。それは、小さいときから周囲の大人が「女子に理系は無理、無駄」と言ったり、期待していなかったりして「アスピレーションのクーリングダウン(意欲の冷却効果)」が起こっていることが一因です。「期待されていない自分には無理だ」と思い込んでしまう。明示的でないにしても女子は期待されていないという社会的構造によるバイアスは大きな問題なのです。

澤 確かに一昔前はサッカーも「女子には無理」という雰囲気で、可能性が閉じられていました。

小学3年生ごろの澤さん

亀井 一人ひとりがジェンダーバイアスに囚われない努力も大事ですが、周りの大人や社会全体が子どもの可能性を閉ざさないこと、公平で公正な社会を作っていくことが非常に重要です。そして「おかしいことはおかしい」と声を上げ続けることも大事です。昔はセクハラという言葉もありませんでしたが、言語化され人権侵害と認識されるようになりました。「お茶汲み」も女性の仕事ではないと社会の認識が変わりました。問題提起することで、一つひとつ新しい道を切り開いていくことができるのだと思います。

澤さんのお子さんは女の子だそうですが、女性の未来を考えたとき、どんな世界になってほしいですか。

澤 その人がその人らしくいられる世界が一番です。多くの人が自分を他人と比較しがちですが、それでは息苦しくなったり、生きづらさを抱えたりしてしまいます。「負けたくない」という気持ちももちろん大事ですが、人と比較して自信をなくしてしまうよりも、自分の長所や個性を知って、それを存分に発揮してほしい。自分の長所が分からなければ、人に聞いてみるといいと思います。周囲の人の方が自分を分かっていることもありますから。いろんな個性を持った人がいたほうが、より良いチームや社会をつくれると思いますし、そんな社会になってほしいと思います。

亀井 澤さんが道を切り開いたことが、今サッカーを一生懸命やる女の子たちの夢につながっています。私たちも上の世代の人たちが切り開いた道に助けられてきましたが、より良いものを次の世代に受け継いでいきたい。今は「ダイバーシティ&インクルージョン」「多様性」という言葉がよく聞かれるようになっていますが、聞こえのよい言葉だけではなく、澤さんがおっしゃるように本当に一人ひとりの個性や強みを活かせるような社会になることを願います。

scroll