株式会社サタケ広島から世界へ。

JICA海外協力隊が拓くグローバル戦略

「米」という日本の食文化を支え、グローバルに事業を展開する株式会社サタケ。その成長の裏には、JICA海外協力隊(以下、JOCV)経験者の存在がありました。今回は、同社に所属するお二人のJOCV経験者にお話を伺い、自身のJOCV経験とその活かし方について改めて振り返っていただきました。また、現在、グローバル人材の採用に関わっていらっしゃる執行役員の小林照幸様にも、JOCVへの期待や同社の今後のグローバル戦略について深くお話を伺ってきました。

執行役員、経営本部 人事部 兼 情報システム部 部長 小林照幸様

まずは、御社の概要について簡単にご紹介いただけますか?

当社は1896年創業で、今年で129年目を迎える長寿企業です。創業者が日本で初めて動力式精米機を作ったことからスタートしました。そこから徐々に精米の前工程である乾燥や籾摺で使う機械や後工程である選別や計量で使う機械なども手掛けるようになりました。今では米だけでなく麦やトウモロコシなど他の穀物にも対象が広がりました。食品総合機械のメーカーとして、単体機だけでなくプラント・エンジニアリングなども手掛けています。

収穫後から「食べる」まで、一連の機械や工程に深く根ざしているというのが強みなのですね。顧客層はどのような方が多いのでしょうか?

単体機販売では農家さんが主な顧客になりますが、プラントを建設する場合は農協や精米卸、食品加工会社などが主要なお得意様になります。当社の名前は一般消費者にはあまり馴染みはないかもしれませんが、お米に関わる幅広いお客様にご利用いただいています。

日本国内だけでなく、海外にも拠点がありますよね。グローバル市場においてはどのように展開されてきたのでしょうか?

JICAをはじめとしたODA案件は、東京本社のグローバル戦略室が担当しています。以前はここ広島本社にも海外営業部門があったのですが、新型コロナウィルスの影響で渡航が難しくなり、同部門を一手にタイ・バンコクに移しました。タイには製造工場もありますし、現在は、タイを起点にASEAN地域に向けて営業活動を展開しています。その他にも、販売・製造拠点を置く国は幾つかあります。

そうしたグローバル市場で活躍するのが、JOCV経験者の長井さん、久田さんだと伺いましたが、いかがでしょうか?

そのとおりです。二人とも海外部門での活躍を期待され、入社しました。久田は、私と同じ広島本社で外国人の採用やインターンシップを担当しているので、人事の立場で関わる機会は多いです。また長井は、元々当社の海外案件で協力してくれていた開発コンサルタント出身で、当時からその活躍ぶりは評判だったと聞いています。

御社がグローバル市場で求めるのは、どんな人材でしょうか?

人口増加と食料需要の高まりから、アフリカ市場は大きなフロンティアであり、今後は現地法人化や人材投入を進めていきたいと考えています。そうした中で、海外のお客様との関係性を構築できるコミュニケーション能力、語学力、そしてどこへ行っても物怖じせずに積極的に行動できる人間が不可欠です。机に座っているだけではダメですね。 その意味では、JOCV経験者は意識が高く、信念を持って仕事に取り組んでくれそうなイメージがありますね。また、海外転勤に対して抵抗を感じる日本人が増えている中で、JOCV経験者は海外で働きたいという意欲が高く、その敷居が低いのではと感じています。

最後に、人事にも関わるお立場として、差し支えなければ、現在の採用における課題も踏まえ、JOCV経験者に期待することを教えてください。

人材採用は課題ばかりです(笑)。昨今、各社の採用活動が前倒しになり、学生は複数の内定を持つのが当たり前で、企業が選ばれる時代になっています。計画通りの人数を確保するのが非常に難しい状況です。また、会社の人口ピラミッドを見ると、私のような50代が一番多く、若手層の確保は急務です。 さらに、当社は圧倒的に地元広島県出身者が多いのが現状です。これは、地元愛が強いという良い面もありますが、世界に拠点を持つ当社としては、もっと多様な地域から幅広く採用したいという思いもあります。 女性比率が低いことも課題です。業種特性もありますが、女性活躍推進は重要ですね。外国人材、女性、そしてバランスの取れた年齢層の人たちが集まることで、多様な視点から新しいアイデアが生まれ、商品やサービスも進化していくと確信しています。JOCV経験者の方々には、まさにそうした多様な発想を持っていると期待しています。

久田光孝さん(パプアニューギニア/村落開発普及員/2000年度派遣)

長井宏治さん(ニジェール/植林/1997年度派遣)

JOCV経験者の久田さん(左)と長井さん(右)

JOCV経験者の久田さん(左)と長井さん(右)

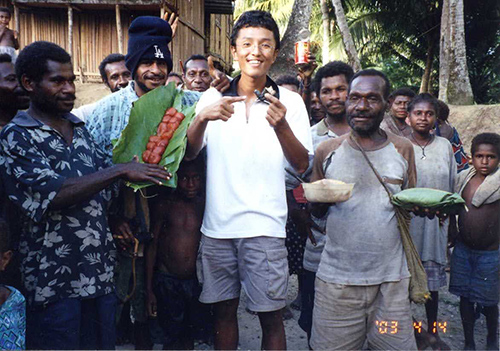

オオトカゲを試食するJOCV時代の久田さんと村の人たち

オオトカゲを試食するJOCV時代の久田さんと村の人たち

タンザニアで調査を行う現職の長井さん

タンザニアで調査を行う現職の長井さん

はじめに、JOCVに参加したきっかけと、当時の活動内容を教えていただけますか?

久田さん: 私は大学時代から「海外に行ってみたい」という漠然とした思いがありました。当時のテレビドラマでJOCVの存在を知り、就職活動がうまくいかなかったこともあって応募してみたんです。経済学部卒の文系出身でしたが、運良くパプアニューギニアの稲作指導の要請に合致し、派遣が決まりました。パプアニューギニアでは、一度廃れてしまった米作りを復活させる活動をしていました。農民グループを組織し、一緒に畑を耕す日々でしたね。

長井さん: 私は1997年の新卒時、ちょうど就職氷河期で…。研究室の卒業生からJOCVの話を聞いて興味が湧き、同級生も応募するというので一緒にチャレンジしてみました。ニジェールに植林隊員として2年ちょっと派遣され、主な活動は苗木を配布して植林の啓発を行うことでした。JOCVでの経験は、今思えば、しがらみなく好きなことにチャレンジできる貴重な機会でしたし、その後のキャリアを考える上で大きな転機となりました。

そうした活動中に最も印象に残っていること、あるいは辛かったことはありますか?

長井さん: 辛かったのは、やはり環境面ですね。電気も水道もない生活は当たり前で、病気も多くて。下痢は日常茶飯事。マラリアにもかかりましたし、健康診断で栄養失調と診断されたこともあります。あと、チーム派遣であったため日本人同士で固まってしまいがちだったことには、もう少し現地の文化に深く入っていければ良かったという後悔があります。でも、そうした中でも、JOCV活動を通して「開発コンサルタント」という仕事を知るきっかけになったのは大きな収穫でした。

久田さん: 私も最初の1年半は本当に辛かったです。長井さんと同じで水道も電気もない環境に加え、仕事がほとんどない状態。朝起きて「今日は何しようか…」という日々が続き、孤独感との闘いでした。転機が訪れたのは1年半が経った頃、JICAのプロジェクトに村人を派遣でき、日本のNGOから種籾4kgを譲り受けたことです。それを頑張って育てたら大収穫で。この成功が、現地の米作り再開のきっかけとなり、最終的には州知事から表彰されるまでに至りました。そして何より、活動の終盤でかつては動かなかった精米機が活躍しだしたこと。それが「サタケの精米機」だったんです。農民たちが心から喜ぶ姿を見た時、「こんなに人を喜ばせる機械、これを作った会社に入りたい!」と強く思いました。

JOCVから帰国後、御社への入社を決めた理由、きっかけは何でしょうか?

久田さん: 私の場合、まさにあの精米機との出会いが全てです。精米機を作るサタケという会社に強い関心を抱きました。帰国後、当時の人事部長と繋がりのあったJOCVの先輩が私のことを強く推薦してくださり、それが決め手となって入社が決まりました。

長井さん: 私はJOCVの後に開発コンサルタントとして働いていました。ODA案件の報告書作成など机上の作業が多く、社会貢献性は感じていましたが、どこか物足りなさもあったんです。「もっと実務に携わりたい」という思いが強くなってきたところに、新型コロナウイルスの影響が仕事にも及ぶようになりました。ライフプラン、ワークプランを見直すきっかけにもなり、2020年に転職を決めました。

長井さんのほうがJOCVでは先輩ですが、御社では久田さんのほうが先輩なのですね。そんなお二人は現在、どのようなお仕事を担当されているのでしょうか?

長井さん: 私は現在、グローバル戦略室に所属しています。主な仕事は、海外売上を増やすための戦略立案と、そのために必要なデータ収集・分析です。具体的には、海外拠点とのやりとりを通じて各国の市場動向を把握したり、JICAの民間連携事業の実施などODA関連の業務にも携わっています。特に今はアフリカ市場への進出に力を入れているところです。

久田さん: 私は技術本部に所属しています。元々は営業部にいたのですが、2年前に異動してきました。メインの業務としては、グローバル市場向けの新しい商品企画に携わっており、海外での売上を伸ばすための商品開発を進めています。また、当社が進める国際化の一環で行っている外国人インターンシップについて、技術本部でも受け入れるよう上長に掛け合い、2024年から企画・実施を任されています。中にはJICAのプログラムでやってくる留学生もいて、これまでに延べ20名近くを受け入れてきました。ウガンダ人とタイ人のほか、日本に住むウクライナ人1名を社員として採用することもできました。8週間に渡るインターンシップで外国人と関わることは個人的にも楽しく、継続していきたいですね。

お二人とも”グローバル”に関わるお仕事を担当されているのですね。その中で、JOCV経験はどのように活かされていると感じますか?

久田さん: 私の場合、パプアニューギニアでの経験が、各国の米作りや加工事情を深く理解する上で非常に役立っています。例えば、営業担当者が日本の農業しか知らない中で、私が途上国の事例を具体的に話せることで、お客様との距離がぐっと縮まりますし、「現場に何が求められているのか」を掴むのが早いです。日本の常識が通用しない海外で、本当に必要とされる製品を企画する上で、この現場感覚は大きな強みだと感じています。

長井さん: 私も久田さんと同じく、海外でのコミュニケーション能力や、現地の状況を素早く理解する力は、JOCV経験から培われたものだと思います。私の場合は、JOCVで「海外の現場」を経験し、その後開発コンサルタントとして「日本の立ち位置」、つまり日本政府や民間企業など、日本が置かれた現状に対して俯瞰的に捉える力を養いました。この両方の視点を持っていることが、現在のグローバル戦略室での業務を進める上で大いに役立っていると感じています。

JOCV経験を原動力として活躍するお二人ですが、今後のキャリアにおいてどのような挑戦をしていきたいとお考えですか?

長井さん: そうですね。当社にとって、アフリカ市場はまだ開拓しきれていない大きな可能性を秘めたフロンティアです。今後は、これまでの経験を最大限に活かして、このアフリカ市場の開拓にさらに注力していきたいと考えています。

久田さん: 技術本部の一員として、グローバル市場に特化した、画期的な商品企画を次々と実現していきたいですね。そして、その製品が世界の米作りの現場で役立ち、海外売上を大きく伸ばすことに貢献したい。また、インターンシップを通じて優秀な外国人材の採用も継続し、当社の国際化をさらに推進していきたいと思っています。

最後に、先輩として、JOCVを目指す若者や、海外経験を活かしてキャリアを考える現役のJOCVにメッセージをお願いします。

長井さん: JOCVでの経験は、どんな仕事にも活きる汎用性の高いスキルと経験を与えてくれます。特に、異文化理解力や課題解決能力、そして困難な状況でも諦めずに取り組む力は、社会に出てから必ず役立ちます。迷わず、何にでも挑戦していってほしいですね。

久田さん: 私も長井さんと同じ意見です。JOCVは「グローバル人材」としての素養を身につける最高の機会です。与えられたチャンスを一生懸命頑張れば、必ず道は開けます。当社にも、海外経験を持つ人材の活躍の場がたくさんありますので、帰国後のチャレンジの場としてぜひ視野に入れていただけると嬉しいです。

※このインタビューは、2025年4月に行われたものです。

- 株式会社サタケ

-

所在地:広島県東広島市西条西本町2番30号

HP:https://www.satake-japan.co.jp/index.html