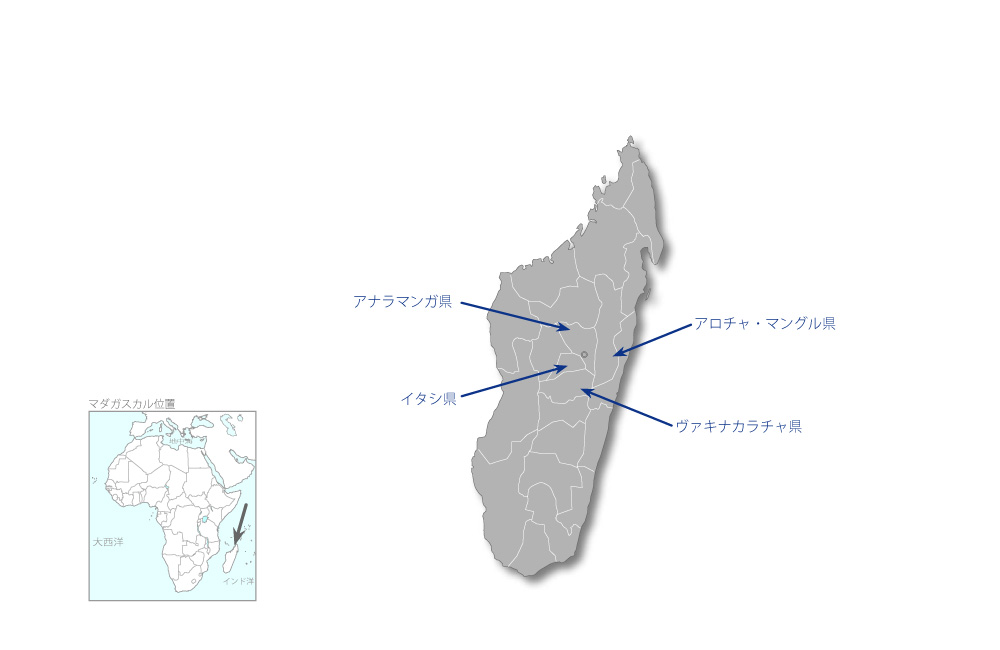

マダガスカルには小規模の集約的小規模灌漑稲作を行う緩やかな丘陵地と大規模灌漑地区が存在します。河川沿いの狭い氾濫原および丘陵地の傾斜地を棚田化した土地が展開しており、マダガスカルにおける稲作の歴史の長さと人々の勤勉さが伺えます。マダガスカル稲作の歴史は400~500年と言われています。アフリカ大陸の国々と比べ圧倒的に歴史は長いものの、1ヘクタールあたりの平均収量は2.5~3トンと低いのが現状です。コメが換金作物でないマダガスカルにおいては、農家に投入増を強いることは難しく、生産性向上に専門家が知恵を絞っています。

アロチャ・マングル県の大規模灌漑地区の様子。同県は、マダガスカル最大のコメ生産地です。フランス植民地時代に作られた大規模灌漑稲作地帯が3ヵ所のうち、PC23灌漑地区がプロジェクトサイトに選定されました。水田面積は97,600ヘクタールにもおよび、他県の丘陵地水田とは全く様相が異なり、平野一面に広がる水田景色は圧巻です。ここでは、稲の乾燥が困難で、写真のように稲を積み上げ、1ヵ月間放置し籾を乾燥させています。

ヴァキナカラチャ県のプロジェクト実証圃場にて、専門家が田植えを指導している様子。健康な苗を作り、若い苗を適切な間隔で整条植えすることを指導しています。集約的稲作を実施する地域では、若い苗の整条植えを既に行う農家も少なくはありませんが、やせ細った苗を使い、栽植密度が高く、深植えをする習慣を改善するよう指導しています。

ブングラバ県のプロジェクト実証圃場で、生育調査を行う県農業局職員と実証圃場農家。生育調査を行うことで職員の能力強化になると同時に、農業局職員と普及員および農家との距離が近くなり、農家と協議する機会が増えたことで、農家が実際に直面する問題をリアルタイムで収集できるようになりました。

プロジェクト対象3県で、県レベルの月例テクニカル会議を実施しています。県農業局、県農業試験場、種子生産センター、農業機械化センターの職員などが一堂に会し、活動進捗報告を行うほか、情報交換および知識習得の場となっています。ブングラバ県での月例テクニカル会議では、土壌の短期専門家が作物栄養について講義を行い、稲の生育にはどのような養分が必要なのかを現場普及員に伝えてもらいました。

アロチャ・マングル県FOFIFA(農業試験場)における品種適正試験。FOFIFAはプロジェクトのカウンターパート機関の一つです。プロジェクトでは、技術パッケージの開発に当たり必要な肥料試験や品種試験をFOFIFAに実施依頼しています。農業省の研究予算1パーセントと、財政的にも人的にも弱体な組織ですが、少なくとも試験計画から実施・分析まで適切に実施できるような現場の人材育成に力を入れています。

ブングラバ県での収量調査。専門家、カウンターパート、普及員、農家が全員で実施し、収量調査を実施する理由や調査結果の読み方を共有しています。

ブングラバ県のプロジェクト実証圃場で収穫を行う実証農家。彼らの笑顔は、協力を行う日本人たちにとっての励みとなります。

県の圃場審査員による水稲種子生産農家グループに対する研修を実施しました。マダガスカル全土において、稲作で優良種子を利用する農家は2パーセントと言われています。種子利用の効果を農家に理解してもらう活動と同時に、種子生産農家に良質の種子を生産してもらうための研修強化を行っています。現在、マダガスカル全土で生産された種子は、首都アンタナナリボの種子検査センターで発芽試験などが実施されて種子として認証されますが、非常に効率が悪いため、各県に簡易種子検査ラボを設置する予定です。

プロジェクトでは、稲作の省力化を鑑み、小型農業機械の開発・導入も試みています。農業機械のインドネシア第三国専門家に毎年来ていただき、マダガスカル唯一の農業機械訓練センター(CFAMA)と協力し、これまでに足踏み脱穀機、動力脱穀機、種子選別機、除草機が開発・改良されました。写真は、開発した足踏み脱穀機のデモンストレーションの様子で、まだまだ改良の余地はありますが、出来るだけ多くの農家に試験的に利用してもらい、農家の意見を取り入れていく予定です。