2011年洪水では多くの堤防、灌漑施設が被害を受けました。写真は用水路と排水路が交差する地点に設けられた水門です。水門は逆流(写真右から左)してきた背水により壊れ、この地点から左岸一帯に洪水が広がりました。

堤防の決壊により冠水した地区。3ヵ月間にわたり水深2メートルの状況が続きました。写真中央の滝のようになっているのは元々道路でその両側に水田が広がっていました。住民は避難所生活を強いられ、自治体は3ヵ月間ボートで食料の輸送を続けました。

水田だけなく、果樹園やランなどの輸出園芸作物も洪水被害を受けました。写真のラン農園は、ランの栽培床が水没し、約400万株が2日程度で死滅し、被害総額は約8,000万バーツ(約2億円)。コンポーネント3では経済価値の高いラン産業の復興のために産官学連携しての支援を提案しています。

アユタヤの洪水常襲地区で家畜小屋が水没したために高台の道路に牛を避難させているところです。盗難が心配なため農家も泊まり込みで番をします。また牧草地が水没し飼料が無くなったために家畜を手放した農家も多くあり、収入源を失いました。

コンポーネント1では、プロジェクトとタイ畜産局が共同で、被災した農民に牧草の苗、肥料を配布し、牧草栽培の研修を行いました。配布した苗は、これまでの品種より生育が早く、収穫頻度が高まることが期待されています。

タイ政府は洪水で損壊した堤防の復旧を急ピッチで進めています。コンポーネント2チームは復旧現場を視察し、状況の確認を行っています。また、過去に日本が支援した農業・灌漑事業の被災状況の確認を行いました。

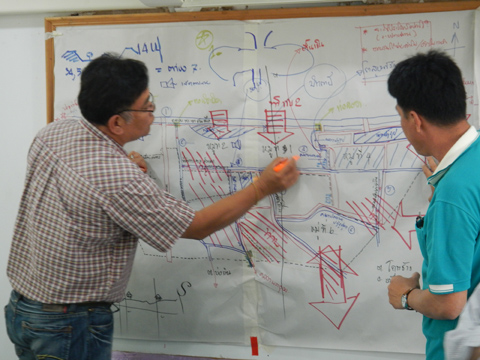

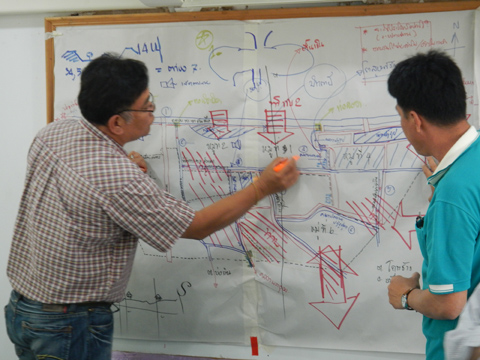

コンポーネント3では、現状把握のため、住民と一緒にコミュニティ内での洪水被害の状況の詳細を調査して、コミュニティの洪水の経緯と当時採った対策を図示しました。洪水被害軽減策の検討にあたり、2011年洪水の経験をしっかりまとめる必要があります。

コンポーネント3では災害に強い農業・農村作りのために住民参加型でコミュニティ防災・減災計画つくりを進めています。各地区の住民と政府関係者が集まって話し合い、計画を策定することで政府の支援を受けながら自分たちの地区の計画として活用することになります。

スタディーツアーを行い他の優良事例から学ぶことは、住民にとって現実味のある対策や計画をつくるために重要です。ワークショップにあわせてコミュニティの力で水路を掘削して灌漑面積を増やし、洪水被害からも守られた地区のリーダーから話しを聞きました。

洪水が運んできたミネラル豊富な泥水は水田の土壌を肥やし、洪水になった農地では多くの魚を獲る事ができます。洪水期の収入を増やすために、魚の加工のトレーニングを行いました。(ハラール食品加工の開発を行っている大学の研究機関によるフィッシュナゲットつくり研修)。