管修理記録の改善

プロジェクトの第1期に実施した管接合技術に係るベースライン調査の結果、AAWSAが抱える課題の一つとして、「管修理記録の記載項目を再考するとともに、モニタリング結果を整理し、問題・課題分析が実施できるようになること。」が確認されました。

AAWSAはBPR(Business Process Re-engineering)に基づいた組織運営を実施しており、BPRの評価指標を給水管申請書の受領から設置作業完了までの作業時間、漏水発見から修理作業完了までの作業時間等にしており、作業時間を重点記録項目としています。そのため、現在AAWSAが実施している既設配水管の修理記録は、作業時間がBPRの基準値以内か否かを主に記録しており、技術的情報(管種、管径、修理場所、修理箇所の詳細、原因、漏水量、修理に使用した資材等)が欠落しています。

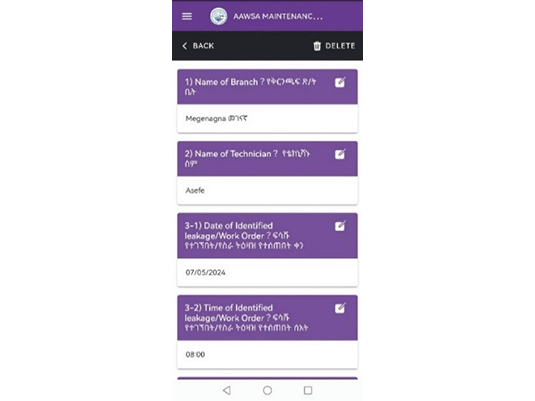

そのため、第1期にAAWSA本部と協議を重ね既存の修理記録を改訂し、技術的情報が記載できるように修理記録簿を改善しました。改訂した修理記録簿のフォーマットを各支局に共有し、記録を行うように指導しましたが、2023年に記録状況を確認したところ、新フォーマットによる記録は実施されていませんでした。なぜなら、新フォーマットの記録項目を現在のような手書きで記録することは、現状より時間と負担がかかってしまうからです。現場で作業を行うテクニシャンの賛同が得られずに定着することができませんでした。これらの状況を考慮して、テクニシャンへの負担をかけない方法を検討した結果、オンラインによる記録が効率的であると考え、試験的にオンライン入力を導入することにしました。トライアルとして、本部及びMegenagna支局のテクニシャン(配管工)4名を対象に開始しました。

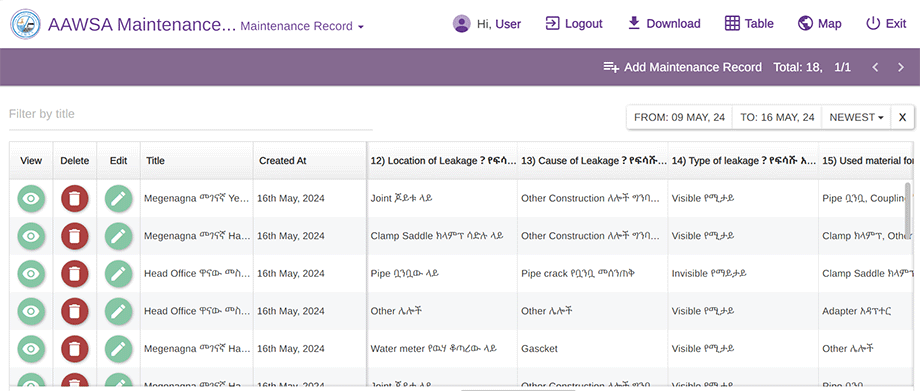

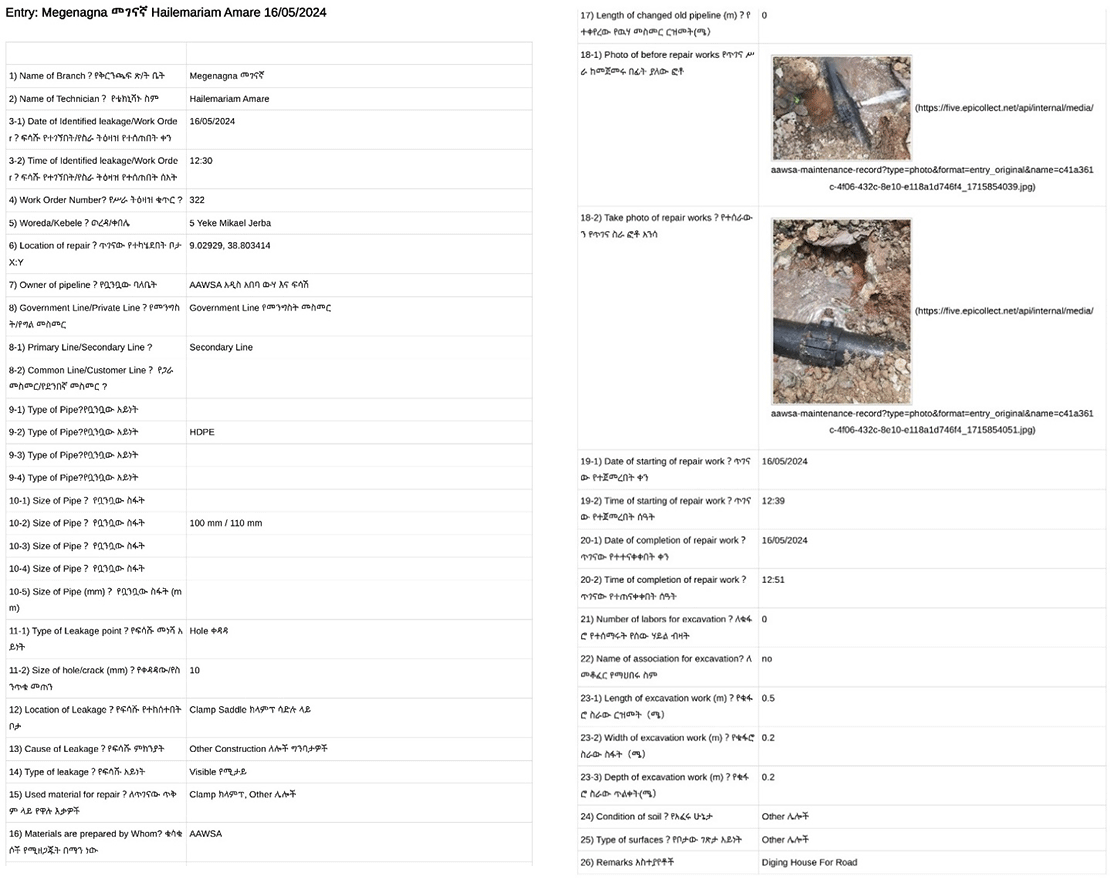

記録用のアプリケーションとして、データ収集用フリーソフトでAAWSAでの使用実績もある「Epicollect 5」を採用しました。「Epicollect 5」は、質問に回答するだけでなく作業場所の地理情報や修理後の写真等をアップロードすることができ、オフラインの環境下で入力作業が可能です。また、クラウド上に保存されたデータをダウンロードすることにより簡単にデータ分析ができるのも特徴です。

改訂した修理記録フォーマットを「Epicollect 5」内の質問票として整理し、対象テクニシャンに対して使用方法を指導しました。また、質問票の作成において大半の回答を選択式とすることで、入力時間を短縮するように工夫しました。実際の入力は、テクニシャンが現場での管修理作業を終えた際に、テクニシャンが所有するスマートフォンにインストールしたEpicollect 5のアプリケーションから情報を入力する形式で行われ、入力時間は5分もかからない程度です。操作・入力方法は複雑ではなく、操作指導後すぐにオンライン記録活動を開始することができました。一週間の試験運用を実施した後、対象テクニシャン及びデータ管理者であるエンジニアと共にフィードバック会議を開催しました。データ入力にはインターネットを必要としないため現場で入力することができ、入力操作方法は難しくなく、時間もかからないことから大きな負担を感じず、テクニシャンからは非常に好評でした。改善点としては、以下の事項が挙がりました。

- エチオピアではグレゴリオ暦(西暦)とは異なるエチオピア暦・エチオピア時間が一般的に使用されているため、Epicollectのフォーマットがグレゴリオ暦であることから、データ入力の日にち・時間が合わず混乱すること。

- データのアップロード時にはインターネット接続が必要になるが、テクニシャンはオフィスのWifiにアクセス権がないこと。

- スマートフォンのGPSによる位置精度は高くないため、入力フォームアップロード後に、WEB版にて位置情報を修正する必要があること。

- エンジニアは、WEB版を活用してテクニシャンが現場で入力したデータを確認し、その精度を高めるために修正する必要であること。

パイロット活動の結果をAAWSA本部に報告し、今後の方向性について協議しました。オンライン記録が非常に有効かつ効率的な手法であることが確認できたことから、AAWSA本部はパイロットの対象を拡大する方向で幹部と協議し、今後の活動を決定することになりました。プロジェクトチームは、対象エリアを拡大した際に操作指導を継続するとともに、ある程度のデータが蓄積された段階で、管修理業務の管理者である本部及び支局のエンジニアに対して、収集したデータの分析手法・活用方法に関する研修を実施する予定です。

収集したデータを分析することにより現状を詳細に把握することが可能となります。例えば、収集データから修理場所が正確に把握可能となることから、漏水の多発する管路・エリアを特定することができ、管路更新箇所を提案することが可能となります(漏水が多発する管路では漏水を修理しても新たな漏水が発生しやすい傾向にあり、管路を更新するほうが効果的に漏水を削減することができます)。また、漏水発生の原因を把握することにより、AAWSAとして漏水を未然に防ぐための対策を提案することができます。例えば、漏水の主な要因が施工不良やパイプの緩みであれば、テクニシャンの技術向上を重点的に行う必要があり、パイプの亀裂が主な要因であれば砂基礎の導入、材料の品質の向上に焦点を当てて対策を行う等の対策の優先度を提案することできます。以上のように、収集したデータをどのように活用するのかAAWSAエンジニアに技術移転を行い、無収水削減に貢献できるように引き続きプロジェクトを進めきたいと思います。

「Epicollect 5」の使用方法の指導

「Epicollect 5」の使用方法の指導

AAWSA本部との協議

携帯電話によるデータ入力画面

「Epicollect 5」クラウド内の修理記録一覧表

「Epicollect 5」クラウド内の修理記録簿(例)