南南協力研修レポート②「ナンドロロ養殖場ティラピア養殖場訪問」

今回は南南協力研修2日目のナンドロロ養殖場(Naduruloulou Research Station)で行った様子をレポートします。初日に引き続き、4名のバヌアツからの参加者と共に、ナンドロロ養殖場を訪問し、SDG14プロジェクト内の小規模プロジェクト「効率的なティラピア養殖」を実施している同養殖場の職員が、フィジーで行われているティラピア養殖の取り組みを紹介しました。

発表では主に、フィジーにおけるティラピア養殖の沿革、養殖漁家の数、養殖池の造設方法、魚の管理、収穫等を紹介しました。また、餌の配合計算と作成をバヌアツの参加者にも体験してもらい、実習を通して安価で餌効率の良い餌の作成手順を習得してもらいました。

バヌアツでは、魚の餌はフィジーからの輸入に頼っており、ランニングコストがフィジーより多くかかっています。しかし、今回の研修で作成した餌は、入手の簡単な穀物のふすま、コプラ(ココヤシの果実の胚乳を乾燥させたもの)、魚粉等を配合させたもので、バヌアツの参加者もこの方法の導入に非常に興味を示していました。バヌアツでは、家の裏庭で小口のティラピア養殖を行っており、サイクロンなどの災害の際の非常食として利用している漁家も多いという話がありました。この研修を通してバヌアツの参加者からは、種苗生産、親魚管理、餌料製造や普及員養成といった研修を受講したいというニーズが見えてきました。次回以降の南南協力研修ではこれらのニーズに沿った研修を作成する予定です。

餌の作成実習

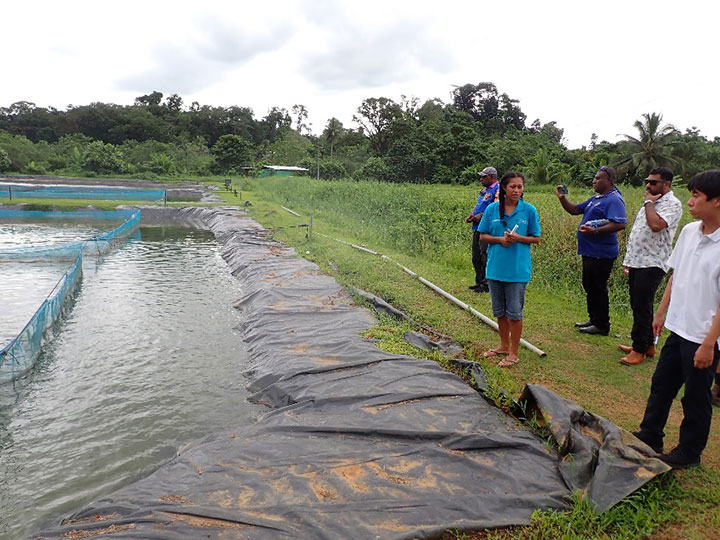

研修の様子

養殖池の視察