有識者によるエルサルバドル現地での技術支援~理数科カリキュラムの整合性および理科のカリキュラム改定・教科書改訂に向けて~

2025年2月6日から2月13日にかけて、エルサルバドル教育省の技官たちに対して、理科教育を専門とされている鳴門教育大学の香西武先生に現地にてご指導いただきました。

算数・数学と理科のカリキュラムの系統性に配慮しつつ、学習内容や学習の順番について両教科の整合性を分析していただき、それぞれの教科の将来のカリキュラム改定や教科書改訂に向けて、技術的な提言がなされました。

先生の来訪初日に、日本の理科教育の経験についてのプレゼンテーションが行われた後、技官たちにエルサルバドルにおける理科教育の目標を改めて考えさせることでワークショップが始められました。2日目と3日目には、3つの学校での5・6年生の理科授業視察を通してエルサルバドルの教室の現状を把握していただいた上で、教科書やワークブックの改善ポイントに関する講義をしていただきました。

その後2日間かけて、2007年にエルサルバドルが参加したTIMSS*の問題で扱われたテーマについて、問題が意図している到達目標に合わせて教科書の内容を技官グループが修正するワークショップが実施されました。

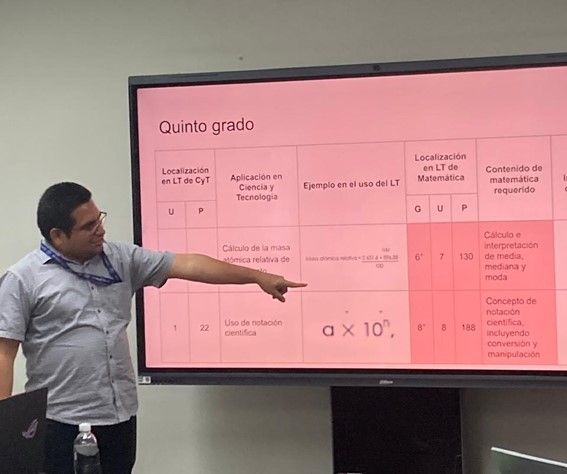

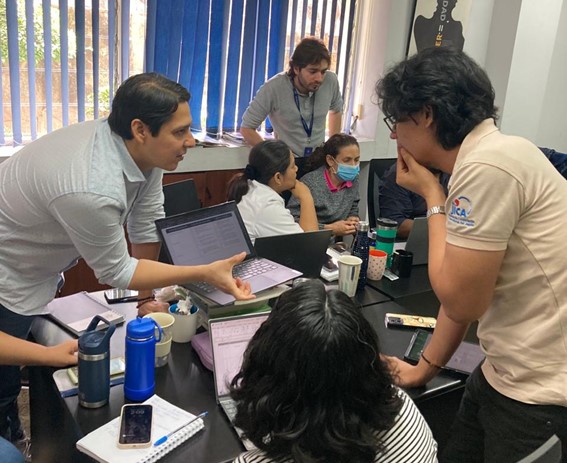

また、算数・数学と理科のカリキュラムが整合性を持つためのワークショップも行われました。両教科の技官がそれぞれの教科の学習内容指導時期について対応表を事前に作成しており、この表をもとに白熱した議論が展開されました。香西先生からは、日本がどのように教科間で調整をしているか、具体的な事例を踏まえてご指導いただきました。算数・数学の内容が必要な理科の学習内容、例えば「密度の計算」、「体積」、「ベクトル」などについて、生徒が学習する時期を両教科間で調整するか、算数・数学で学習する前に理科で扱う場合は数学的概念の定義を簡単に示すなどといったポイントをご教示していただいた後、両教科の技官が学年別のグループに別れて教科書の整合性を確認しました。

最終日には教育大臣への報告が行われました。まず、TIMSSやPISA**で日本は上位に位置し、これは日本の戦後の理数科教育の賜物であること、更にこの努力が高度経済成長に結びついたこと、この過程は「日本経済の軌跡」と呼ばれているとの説明がありました。しかし、理数科教育の成果が出るには何十年もかかるので、エビデンスをベースとしたカリキュラム改訂を実施しつつ、継続的に教育改善の努力を行うべきであることが強調されました。

同時に、香西先生はエルサルバドル人の能力の高さを評価され、日本のたどってきた道をこの国も同様にたどって行けば、学力が改善され将来的には「エルサルバドル経済の奇跡」を起こす潜在能力があると確信しているとの結論で、この報告は終わりました。これに対して大臣からは、「我々に正しい道を示していただいた」と先生のご指導に対する謝意が示され、今後のJICAからの更なる支援に期待されていました。

*国際数学・理科教育動向調査(Trends in International Mathematics and Science Study)の略で、国際教育到達度評価学会(IEA)が実施する国際的な学力調査。小学校4年生と中学2年生を対象に算数・数学、理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児童・生徒の学習環境条件等の諸要因との関係を分析する目的で、4年ごとに実施されている。

** OECD生徒の学習到達度調査(Programme for International Student Assessment)の略で、OECD(経済協力開発機構)が実施する学習到達度に関する国際調査。15歳の読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを調査し、これまでに身に付けてきた知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測る目的で、3年ごとに実施されている。

日本、シンガポール、エルサルバドルの教科書の特徴を説明する香西先生

日本の理科教育の経験を説明する香西先生

エルサルバドルの理科と算数・数学の教科書の対応関係について発表するエドウィン・ペレス技官(理科)

理科と算数・数学における学習順序の整合性について議論をするトナティウ・オランテス理科班長(左)とフランシスコ・メヒア数学班長(右)