エジプト日本学校で始まった中学校のTokkatsu

2024年9月に新学期を迎えたエジプト日本学校では、808名の生徒が中学校に進級しました。中学校では、小学校から積み上げてきたTokkatsuの活動をもとに活動の幅を広げていきます(参照:小学校でのTokkatsu 協調性を育む日本式(協調性×小学校)「日本式教育」で、子どもたちが変わる! エジプト)。

中学校から新たに加わる内容としては大きく3つの活動があります。

一つ目が「キャリア形成」です。社会により近い中学生という存在として、これまで学級指導の内容に含まれていた「キャリア」に関する内容を学級指導から独立させて一つの活動として扱います。地域で働く人の話を聞いたり職場体験をしたりする活動が含まれます。

エジプト日本学校アスワン校で実施した地域の人材を招き生徒が自分のキャリア形成を考える授業の様子

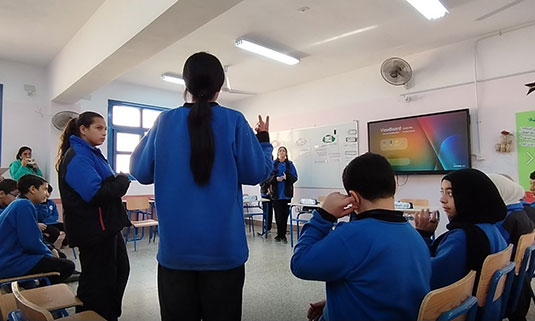

講師による職業説明の様子

生徒が講師へ質問する様子

二つ目が「市民社会形成」です。社会の一員として自分たちの身の回りの問題点を見つけ話し合い解決していく活動で、今年度は初年度として「環境」と「健康安全」をテーマにし各学校で実施しています。

三つ目が「学級委員」です。これまで小学校では日直や学級会の司会など、順番に「みんながリーダーの役割を経験する」ことに力を入れてきました。そしてそれらの活動の中でリーダーとしての資質を伸長してきた児童が育ってきました。中学校ではそれら輪番の役割は継続しつつ、リーダーとなる生徒の資質をさらにレベルアップさせる、すなわち「リーダーを育てる」側面にも力を入れます。エジプト日本学校では、立候補者の中からジェンダーバランスを考えて男女2人ずつをクラスみんなが投票で選ぶ形を基本として、2024年11月に各校で選挙が行われ学級委員が誕生しました。ここで育てたいリーダーは、集団の先頭に立って全体を引っ張っていくタイプというよりも、集団のみんなの意見を聞きながらなるべくみんなの意見を取り入れて集団として良い方向に導いていくタイプです。この「リーダー像」をエジプト日本学校全体で共有して定着させることで学級の活動が活性化するとともに、Tokkatsuの良さがさらに理解されることが期待されます。

小学校から実施している学級会もパワーアップしている様子が見られます。2024年12月には、日本から特活を専門とする大学の教授や小学校の先生がエジプト日本学校エルマハラ校へ訪問し、中学1年生の学級会「みんなで良い思い出を作ろう」を観察しました。この学級会は、生徒が長い文章で自分の意見を話す点や、相手のことを考えながら新たな意見を出し合っている点、また多くの人の考えを生かせるように学級会がまとめられている点など、生徒たちが小学校で6年間培ってきた成果が感じられる内容となっていました。

学級会の話し合いでは意見を出し合う段階で、料理を作ってみんなで食べよう、椅子取りゲームをしよう、クリスマスの映画を見よう、クラスみんなのアルバムを作ろう、みんなのビデオを撮影しようなどの意見が出されました。比べ合うの段階では、生徒みんなが、実施する日をイメージし、料理を作るのは時間内に終わらないのでは?やクリスマスのイベントではないのでクリスマスの映画ではない方が良いのでは?やアルバムとビデオはまとめられる?と相手の意見を生かしながら比べ合い、意見を押し付け合うのではなく、お互いの意見を真剣に語り合っている姿が見られました。

司会が意見の説明を促し、2人の生徒が意見を聞きあい、語り合っている様子。

このような生徒間のやり取りが、学級会中に何度か見られました。

学級会の最後には、多くの人の考えを生かせるようにみんなで撮影しようと意見がまとめられました。授業が終わった後、多くの発言をしたものの意見が採用されなかった生徒に、「今日の学級会は意見が採用されなかったけどどう感じた?」と質問したところ、「意見は通らなかったけど納得できた」と回答があり、生徒間の信頼関係があるからこそ忌憚なく意見を語り合える学級であることがうかがえました。

また、学級会中に先生が主導し議論を進める姿は見られず、生徒たちに全て任せていた様子からは、先生の成長も見受けられました。さらに先生からの学級会のフィードバックでは、次の学級会での期待が述べられるなど、先生と生徒間での信頼関係も感じられました。

学級会を観察した日本の学校の先生からは、日本の中学生と比べても非常に質の高い学級会を実施しており驚いたという声や、今後、相手と反対の意見を述べる際に、「こうできないのかな?」など相手の反対意見を汲み取った話し合いができる学級会になれば、さらなるレベルアップが期待できるとの感想がありました。

7年目となるエジプト日本学校の生徒、先生の益々の成長が楽しみです。