Wijers-Hasegawa Yumi

Édition de la version française : Jérôme Pace

(Des athlètes entrant sur le site du premier tournoi sportif de la Journée d’unité nationale, le 16 janvier 2016, en brandissant le drapeau du Soudan du Sud/Photo : Oi Ayako, JICA)

Série : L’Afrique en ligne de mire

À l’approche de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), organisée du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon, la JICA partage une série de récits explorant les défis et les promesses du continent africain. Une série dont l’objectif est de mettre en lumière la mission de la JICA, tout en rendant hommage aux efforts, idées et potentiels locaux. Ce troisième épisode est consacré à la consolidation de la paix et à la stabilité sociale par le sport.

Lorsque Furukawa Mitsuaki est arrivé pour la première fois au Soudan du Sud, il n’imaginait pas que sa mission aboutirait à une avancée marquante dans l’histoire contemporaine du pays.

En effet, ce qui avait commencé comme un poste de coopération classique pour l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) s’est transformé en une aventure humaine hors du commun : tout d’abord, via l’organisation de la toute première Journée d’unité nationale (NUD pour National Unity Day) du Soudan du Sud, un événement sportif novateur ; ensuite, via la participation du pays aux Jeux olympiques de Rio 2016, une première jamais tentée par d’autres bailleurs ou agences de développement.

La JICA se concentre généralement sur des secteurs tels que les infrastructures, l’agriculture, l’éducation et la santé. Tout autant d’horizons auxquels aurait initialement dû s’atteler Furukawa Mitsuaki lorsqu’il est nommé représentant résident de la JICA au Soudan du Sud en novembre 2014.

Mais alors, pourquoi le sport ?

« Le Soudan du Sud est devenu le plus jeune pays du monde en accédant à l’indépendance le 9 juillet 2011. Mais depuis, il est enlisé dans la guerre civile et la pauvreté. La population était tout simplement épuisée », explique Furukawa Mitsuaki.

Malheureusement, en raison de la violence persistante, le personnel des organisations internationales était, à l’époque, encore largement confiné à la capitale, Djouba.

« C’était dangereux, probablement interdit, mais j’ai commencé à me promener dans Djouba pour essayer de comprendre la vie quotidienne des gens », se souvient-il. « Ogata Sadako, ancienne haut-commissaire du HCR (Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et présidente de la JICA depuis 2003, a toujours insisté sur l’importance de comprendre les gens et leur environnement de vie. Cela me parle profondément. »

Des décennies de conflit avaient gravement endommagé les infrastructures du Soudan du Sud. Par exemple, les routes et les systèmes d’eau étaient en ruine, le taux d’alphabétisation plafonnait à 27 % et l’espérance de vie moyenne était inférieure à cinquante ans.

Pourtant, au milieu de ces difficultés, Furukawa Mitsuaki remarque quelque chose d’inattendu : les visages des jeunes jouant au football dans les rues sont illuminés de joie. « Ils semblaient totalement absorbés par le jeu, momentanément libérés des épreuves environnantes », raconte-t-il.

C’est à ce moment précis qu’il comprend qu’au-delà d’une reconstruction physique, le pays a désespérément besoin d’un soutien porteur d’espoir.

Son idée se concrétise lorsqu’il rencontre Edward Settimo Yugu, directeur général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Soudan du Sud. Ancien joueur de l’équipe nationale de basketball, Edward Settimo Yugu explique qu’avant l’indépendance, les journées sportives régionales permettaient de rassembler les populations et de combler les profondes divisions tribales et ethniques.

Les racines du conflit au Soudan du Sud sont profondes. En effet, sous la domination coloniale britannique, le développement économique du pays est l’affaire du Nord, ce qui crée de fortes inégalités. Après l’indépendance, le Nord tente de coloniser le Sud, déclenchant alors deux guerres civiles brutales qui dureront des décennies et provoqueront le déplacement de millions de personnes.

Lorsque le Soudan du Sud accède enfin à l’indépendance, en juillet 2011, les espoirs sont immenses. Mais la paix est de courte durée : à peine 29 mois plus tard, le conflit reprend, poussant plus de 4 millions de personnes à dépendre de l’aide humanitaire d’urgence.

La violence est alimentée par deux dynamiques qui se chevauchent : des conflits interethniques liés au bétail et un affrontement politique entre les forces gouvernementales et les forces d’opposition. Ces conflits sont profondément enracinés dans les identités ethniques, notamment celle du président Salva Kiir (issu de l’ethnie dinka) et celle du vice-président Riek Machar (issu de l’ethnie nuer) qui sera placé en résidence surveillée en mars 2025. Ces deux groupes sont nomades : dans leur culture, le bétail n’est pas seulement une richesse économique, mais incarne le statut social, la tradition et le pouvoir. Dans une société où la polygamie est courante et où la famille de la mariée demande une compensation pour sa perte, posséder plus de bétail signifie pouvoir épouser davantage de femmes afin d’élargir sa famille et son influence.

Cependant, le vol de bétail, autrefois perçu comme un signe de virilité et non simplement comme un moyen de s’enrichir, est devenu plus meurtrier à l’ère des armes automatiques. La méfiance entre les groupes ethniques ne cesse de croître, renforçant la violence et l’instabilité environnantes.

« Ce dont le Soudan du Sud a besoin », affirmait Edward Settimo Yugu en appelant à faire renaître les anciennes journées sportives, « c’est d’inviter son peuple à unir le pays à travers le sport, dans un esprit de fair-play, car le conflit actuel exige des liens humains qui transcendent les frontières étatiques et ethniques. »

Une vision partagée par Furukawa Mitsuaki, mais dont la mise en œuvre s’est révélée loin d’être facile, ce dernier ayant dû convaincre le bureau de la JICA à Djouba, le siège à Tokyo, mais également l’ambassade du Japon et le ministère des Affaires étrangères. À l’époque, le développement par le sport ne faisait pas encore partie de l’agenda mondial de la JICA, comme c’est le cas aujourd’hui. C’était alors une idée hors du commun !

(Edward Settimo Yugu, directeur général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Soudan du Sud/Photo : Furukawa Mitsuaki, JICA)

Pour instaurer une relation de confiance entre les différentes parties en présence et obtenir l’approbation officielle du gouvernement, Furukawa Mitsuaki a notamment organisé une visite au Japon pour des responsables sud-soudanais. L’objectif était qu’ils puissent observer les préparatifs minutieux du pays pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Toutefois, des obstacles logistiques subsistent, le Soudan du Sud ne disposant d’aucune infrastructure sportive fonctionnelle. Grâce au soutien des Forces japonaises d’autodéfense, présentes au Soudan du Sud dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies (UNPKO pour United Nations Peacekeeping Operations) au milieu des années 2010, ainsi qu’à l’aide d’une entreprise de construction japonaise et d’un cabinet d’architecture engagés dans des projets financés par la JICA, de nouvelles installations sont construites ex nihilo.

De la même façon, la sélection et le transport des athlètes représentent un véritable défi. En effet, beaucoup d’entre eux craignaient que se rendre à Djouba ne leur coûte la vie. Mais la JICA et le gouvernement sud-soudanais ont répondu à toutes les inquiétudes les unes après les autres.

La toute première Journée nationale d’unité a eu lieu en janvier 2016. Pendant une semaine, 350 athlètes – hommes et femmes – venus de neuf villes concourent dans des épreuves de football, d’athlétisme et de course à pied.

Au Soudan du Sud, la plupart des ethnies vivent dans des communautés isolées, avec peu de contacts entre elles. Ce manque d’interaction alimente la méfiance et l’hostilité.

« Pour instaurer la confiance, nous avons fait en sorte que des athlètes de différentes ethnies mangent et dorment dans les mêmes installations », explique Furukawa Mitsuaki. « Au début, comme il y avait des tensions, nous avons placé du personnel du ministère des Sports sur place pour accompagner le processus. Mais avec le temps, des amitiés ont commencé à naître. Certains athlètes aidaient même leurs adversaires à se relever pendant les matchs. »

Comme Edward Settimo Yugu l’espérait, le sport est devenu un pont permettant de tisser des liens entre les peuples au-delà des clivages ethniques.

(Un athlète levant un trophée lors d’un tournoi sportif de la Journée d’unité nationale au Soudan du Sud/Photo : JICA)

Portée par le succès de cet événement, la JICA vise alors plus haut en cherchant à aider le Soudan du Sud à participer aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Mais un mois seulement avant les Jeux, de nouveaux combats éclatent. La plupart des étrangers, y compris le personnel japonais, doivent évacuer.

« J’ai été évacué par avion vers Tokyo pour échapper à une situation critique. Mais lorsque j’ai fait mon rapport de retour au président de la JICA, Kitaoka Shinichi, ce dernier m’a demandé : ‘‘Alors, quel est le statut pour les Jeux olympiques ?’’ Je me souviens avoir pensé qu’il ne pouvait pas être sérieux », rit Furukawa Mitsuaki en se remémorant ce jour. « Ma voiture avait été prise pour cible par des tirs, j’avais échappé de justesse à la mort, mais il s’intéressait toujours à la participation du Soudan du Sud aux Jeux, ajoutant même : “N’est-ce pas précisément à cause de la situation difficile que le Soudan du Sud devrait participer au festival de la paix (comme on appelle parfois les Jeux olympiques) ?” J’ai été à la fois stupéfait et profondément impressionné par son engagement. »

À seulement trois semaines du départ, Furukawa Mitsuaki et son équipe travaillent donc depuis Tokyo, en coordination avec leur personnel local à Djouba. Contre toute attente, ils réussissent à envoyer trois athlètes à Rio, dont le marathonien Guor Marial, l’un des « Lost Boys » qui avaient fui la guerre à pied en traversant le Nord-Soudan et l’Égypte alors qu’il était enfant.

« C’était un miracle que la JICA puisse soutenir un tout nouveau pays dans son premier projet pour la paix », a déclaré l’athlète.

Submergé par l’émotion en voyant le drapeau du Soudan du Sud s’élever lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, Furukawa Mitsuaki ne dit pas autre chose : « Ce n’a rien été de moins qu’un miracle. La JICA a participé à une première historique pour la paix. »

(Guor Marial, l’un des « Lost Boys », lors du marathon des Jeux olympiques de Rio 2016/Photo : JICA)

Aujourd’hui professeur d’université, Furukawa Mitsuaki a publié des recherches montrant que les événements sportifs nationaux peuvent significativement réduire les préjugés ethniques chez les athlètes, encourager le respect mutuel et contribuer à bâtir la confiance sociale dans des sociétés divisées comme celle du Soudan du Sud.

Le succès du Japon dans le soutien au Soudan du Sud, via la Journée d’unité nationale et la participation aux Jeux olympiques, provient probablement de ses propres expériences. Celles-ci incluent le Festival national des sports (kokutai), lancé en 1946 pour inspirer l’espoir dans le chaos d’après-guerre, les Jeux olympiques de Tokyo 1964, qui symbolisaient la reprise du pays, et les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui présentaient le Japon comme une nation culturellement confiante et mature.

Dans une interview, Edward Settimo Yugu s’est exprimé avec chaleur sur la profonde confiance que le Soudan du Sud a pour la JICA et le peuple japonais.

« Nous faisons confiance à la JICA et au Japon », affirme-t-il. « D’autres organisations sont parties lorsque le conflit a éclaté, mais la JICA est restée, même après les combats majeurs de 2016. Ils ont toujours tenu leurs promesses. »

Edward Settimo Yugu souligne également comment le soutien continu de la JICA a contribué à unir les communautés sud-soudanaises. Il relève notamment combien les tournois de la Journée d’unité nationale, dont huit ont eu lieu entre 2016 et 2024, sont devenus un symbole fort de cette unité : lorsque l’édition de 2025 n’a pas eu lieu, beaucoup ont commencé à parler du « tournoi JICA » – le surnom affectueux que les locaux donnent aux NUD.

« D’autres pays nous ont proposé de coorganiser les NUD », a-t-il ajouté. « Mais nous avons toujours dit non. Nous ne voulons travailler qu’avec la JICA. »

Enfin, Ito Miwa, du siège de la JICA, a joué un rôle clé dans les premières prises de contact et la planification de la Journée d’unité nationale au Soudan du Sud. Tant est si bien qu’elle sera, après son séjour là-bas, affectée en Tanzanie.

Inspirée par le succès des NUD, Ito Miwa commence alors à réfléchir à la manière dont le sport pourrait aussi être utilisé en Tanzanie. Mais contrairement au Soudan du Sud, la Tanzanie est un pays paisible : le concept de « sport et paix » n’y a pas vraiment sa place.

À la recherche d’un thème local pertinent, Ito Miwa rencontre Juma Ikangaa, un légendaire marathonien tanzanien. C’est ce dernier qui lui suggère de se concentrer sur le thème : « sport et genre ».

Ito Miwa accepte, notant que de nombreuses femmes ont un grand potentiel sportif, mais rarement les mêmes chances que les hommes. Selon elle, la question de leur place dans le sport reflète celle des inégalités auxquelles elles sont confrontées dans la société tanzanienne plus généralement.

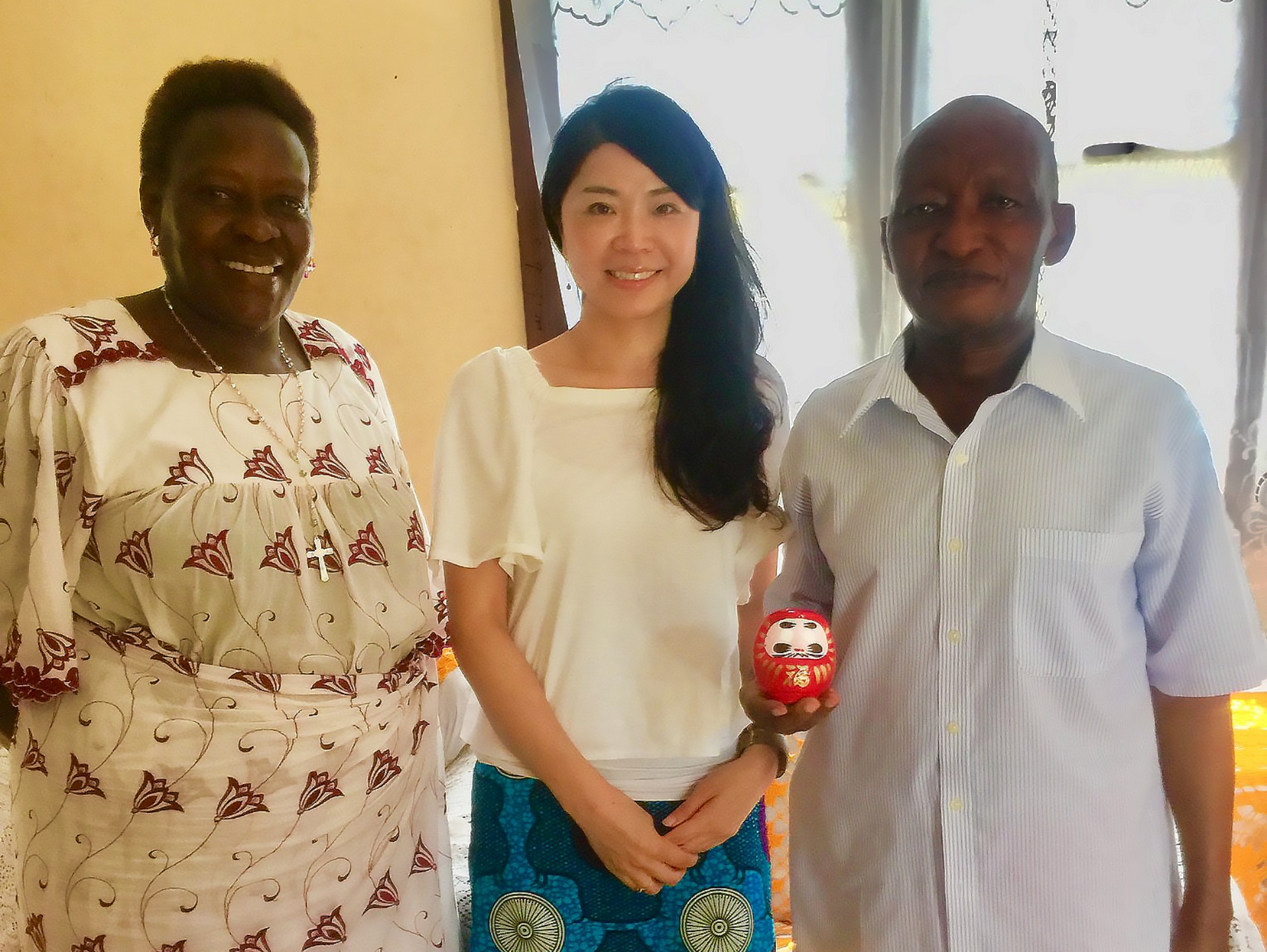

(Ito Miwa de la JICA avec l’icône du marathon tanzanien Juma Ikangaa, surnommé la « Star Africaine », et son épouse Catherine Nyamko/Photo : Ito Miwa, JICA)

Prenant l’idée à cœur, Ito Miwa lance en 2017 « Ladies First », un tournoi sportif réservé aux femmes qui devient rapidement un événement annuel rassemblant plus de 200 participantes.

« Dans un pays où certaines filles se voient interdire par leur famille de pratiquer un sport, des petites filles dans le public de la première édition de l’événement s’écriaient : “Regardez ! Une fille court ! Elle est si rapide !” » se souvient la jeune femme.

« Ladies First » respecte les normes officielles de compétition, offrant aux meilleures performeuses une véritable chance d’accéder à des opportunités internationales. En fait, deux femmes ayant participé au tournoi ont ensuite couru le marathon des Jeux olympiques de Paris 2024.

« C’est incroyablement motivant pour les jeunes filles de voir que leurs efforts peuvent changer leur vie », explique Ito Miwa.

Pour créer un environnement sûr et valorisant pour les filles, Ito Miwa estime important d’aborder les réalités qu’elles rencontrent au-delà du terrain de jeu. Une volonté qui non seulement oblige à se concentrer sur l’intersection du sport et du genre, mais met également en lumière comment le sport peut être une plateforme puissante pour sensibiliser et impulser le changement, notamment en s’attaquant à la grave problématique des grossesses non désirées chez les adolescentes.

En Tanzanie, l’avortement est illégal. Pourtant, les violences sexuelles sont un problème répandu. Beaucoup d’enfants marchent pendant des heures à travers les montagnes pour aller à l’école. Certaines filles, ignorantes des risques liés à ces longs trajets, acceptent de petites sommes d’argent ou des faveurs d’hommes qui attendent quelque chose en retour. Ces incidents, déjà tragiques, conduisent souvent à des grossesses. Les familles, honteuses, expulsent parfois leurs filles de la maison ou leur fournissent des pilules abortives illégales pouvant être mortelles.

Pour sensibiliser et prévenir ces tragédies, Ito Miwa s’est associée à une ONG locale pour créer des pièces de théâtre. Dans la culture tanzanienne, le théâtre est un moyen largement utilisé et efficace pour transmettre des messages importants. Les pièces sont jouées entre les événements du tournoi et réunissent étudiants, enseignants et professionnels de santé.

« Les événements sportifs sont un cadre idéal pour aborder ces sujets », affirme Ito Miwa. « Sur des thèmes comme le genre, la culture, la religion ou les coutumes peuvent parfois constituer des barrières. Mais le sport a le pouvoir de les dépasser. »

scroll