- トップページ

- JICA TICAD9特設サイト

- 取り組み

- TICAD特別インタビュー

- スポーツの力で社会の壁をなくし、人々の心をつなぐ 南スーダンとタンザニアで実現した新しい平和への支援

ウェイヤス 長谷川 弓

(2016年1月16日、南スーダンの国旗を掲げ、国民結束のために開かれた国家初の全国スポーツ大会(NUD)に入場する選手たち/ 写真:大井綾子)

シリーズ:アフリカの課題と可能性

2025年8月に開催される第9回アフリカ開発会議(TICAD9)に先立ち、現在のアフリカが抱える様々な課題とその解決への動きを伝えるストーリーをシリーズでお届けします。アフリカ各地で支援に活躍する人々、彼らの幅広い活動や今後の可能性に光を当てるとともに、JICAが行っている協力についてもご紹介します。今回は「スポーツを通じた平和と安定」に関するストーリーです。

JICA職員だった古川光明さんが独立間もない南スーダンの地を踏んだとき、彼はこの地の新しい国づくりに自分の仕事が大きな役割を果たすとは思ってもみなかった。

2011年7月9日、スーダン共和国の南部10州がアフリカ大陸で54番目の国家である南スーダン共和国として悲願の独立を実現した。古川さんは2014年11月にJICA南スーダン事務所長として赴任し、まず取り組んだのは、新しい国旗の下で人々を結束させる極めて効果的なプロジェクト、すなわちスポーツの普及と振興だった。

古川さんが率いるJICAの協力を得て、南スーダンはまずナショナル・ユニティ・デイ(NUD)「国民結束の日」と呼ばれる全国スポーツ大会を成功させ、その後、リオ・オリンピックへの初参加を果たした。他の支援組織や政府開発援助では、想像すらできなかった成果だった。

日本のODA(政府開発援助)の執行機関として、JICAは支援先の国や地域での社会経済インフラ、農業、教育、保健衛生の向上を中心にした開発協力を重要な責務にしている。それは南スーダンに派遣された古川さんが任された本来の使命だった。

では、なぜJICAは南スーダンへの支援として、スポーツを通じた協力を行ったのか。

「南スーダンは内戦や紛争が絶えず、貧困に悩まされた人々は疲弊していました」と古川さんは言う。そうした負の遺産を取り除くことは容易ではないが、それを超えて人々の心を一つにできる方法があるのではないか。古川さんはそうした思いをスポーツに託した。

民族・宗教の壁を越えて人々がつながる

独立後も政情不安定が続く南スーダンでは、安全上の理由から古川さんのような外国政府関係の職員はジュバでしか活動を許可されていなかった。そうした制約を受けながらも、この国を理解しようという古川さんの努力は続いた。

「危険なので本当はダメなのでしょうが、私は人々に会って理解を深めたいと思い、ジュバを散策し始めました」。古川さんが胸に刻んでいたのは、2003年にUNHCR(国連高等弁務官事務所)のトップからJICA理事長になった緒方貞子さんの言葉だ。

「緒方さんは現場に行って指揮すること、現地の人々を理解することの重要性を強調しました。その理念に私は強く賛同しています」

絶え間ない紛争によって、南スーダンの道路や水道などのライフラインのインフラは壊滅的な状況にあった。人々の識字率は27%、平均寿命は50歳に満たなかった。

そんな状況下で、古川さんは路上サッカーに興じる若者たちの目が輝いていることに気付いた。

「彼らはスポーツを心から楽しんでいるように見えました。ボールを蹴っている彼らの心は、苦難から引き離されているようでした」

南スーダンの人々が必要としているのはインフラ整備や職業支援だけではなく、希望を育む支援ではないか?

古川さんの直感は正しかった。そして、そのひらめきは同国の文化・青年・スポーツ省 スポーツ担当局長、エドワード・セッティモ・ユグさんに会い、具体的なアクションとして動き出した。

元バスケットボールの国家代表だったユグさんは、独立前に開催されていた小規模なスポーツ大会で部族や民族が違っても人々は心をひとつにしていた、と古川さんに語った。

南スーダンが抱える紛争の原因は根深い。もともとスーダンは北部と南部との間に民族的・宗教的差異があり、植民地時代に英国の分断政策によって経済開発は北部地域でのみ実施されてきた。英国からの独立後も、スーダンでは南北間の大きな経済格差が続き、北部が南部を半ば植民地化しようしたことから2度の内戦が勃発。戦火は何十年も続き、何百万人もの避難民を出した。

南スーダンは独立してからわずか29か月後に再び大きな紛争に見舞われ、400万人以上の人々が緊急人道支援を必要とする状況になった。

現在も紛争は頻繁に発生しているが、それには2つの大きな要因が複雑に絡み合っている。ひとつは、サルバ・キール大統領が率いる政府軍とリーク・マシャール副大統領が代表する旧反政府勢力との対立だ。大統領職をめぐる権力闘争は、キール大統領がディンカ族出身、マシャール副大統領がヌエル族出身という民族間の紛争でもある(報道によると2025年3月よりマシャール副大統領は自宅軟禁状態にあるとされる)。

それに加えて、ディンカ族とヌエル族の間には、家畜である牛をめぐる深刻な対立が続いている。この2つの民族はどちらも遊牧民であるが、彼らにとって牛は単なる家畜ではなく、伝統、文化、社会習慣に深く根差した特別な意味を持っている。

牛は富と地位の象徴であり、一夫多妻制の文化の下、男性は牛を多く所有すればするほど、より多くの女性と結婚することができるという婚資としての価値もある。所有する牛が多ければ、その男性の家族規模と社会的権力が増大する。

牛に特別な価値を置く伝統のもとで、他部族から牛を盗むことは男らしさの象徴とされてきた。しかし、銃器が広く普及した結果、「牛泥棒」はより暴力的な行為になり、牛をめぐる争いから大量の死傷者が出るようになった。民族同士の信頼関係が薄まる一方、相互の憎しみは増幅し、暴力と不安定さの悪循環が深刻化している。

「現在の南スーダンに必要なのは、フェアプレーの精神に基づき、スポーツによって国を結束させることです」とユグさんは古川さんに訴えた。「絶え間ない紛争を解決するためには、国家や民族の境界を超えた人間のつながりが必要です。以前に成功した国体を復活させなければなりません」

古川さんはユグさんの言葉に何の異論もなく、強く賛同した。しかし、当時の状況では、そのようなイベントを実現するのは不可能に近かった。

そのためには、まずJICAの南スーダン事務所、東京のJICA本部、南スーダンの日本大使館、そして日本の外務省を説得しなければならなかった。現在、スポーツを通じた開発援助は、JICAのグローバルアジェンダに掲げられている。しかし、当時は前代未聞と受け止められたのである。

(南スーダン共和国 文化・青年・スポーツ省 スポーツ担当局長 エドワード・セッティモ・ユグさん/ 写真:古川光明)

JICAが動くためには、南スーダン政府から日本政府への正式な要請が必要だったため、古川さんは南スーダンの政府関係者を日本に招き、2020年の東京オリンピックに向けた日本の完璧な準備状況を紹介するなど、様々な人たちとの対話を重ねた。信頼を得るためにJICAのコミットメントを証明しなければならなかった。

リオ五輪への参加にも大きな貢献

その後にも大変な作業が控えていた。南スーダンには十分な競技場も陸上競技用のトラックもなく、すべてゼロから建設しなければならなかった。幸いなことに、当時、国連PKOとして南スーダンに駐留していた日本の自衛隊、そしてJICAの資金援助を受けて南スーダンでインフラ整備にあたっていた日本の建設会社と日本の建築事務所が協力してくれた。

選手を選抜し、ジュバに集めさせることも容易な仕事ではなかった。長年の紛争により、多くの選手たちはジュバに来ることは殺されることを意味すると考えていたからだ。

南スーダン政府とJICAは協力しながら、数々の難作業をひとつひとつ解決していった。

その結果、2016年1月16日から1週間、第1回NUDスポーツイベント「国民結束の日」が成功裏に開催され、9都市から350人の男女アスリートがサッカー、陸上、フィールドスポーツで競い合った。

一般的に、南スーダンの部族は居住地にとどまり、外部との接触がない。他の部族と会うことがないため、否定的な感情が先行し、猜疑心や憎しみが深まりやすい。

「信頼関係を築くために、異なる民族の選手たちが同じ施設で寝食を共にするようにしました」と古川さんは語る。「選手たちには最初は緊張があったため、スポーツ省の職員にも常駐してもらいました。しかし、次第に友情が芽生え始め、試合中に相手を助け起こす選手まで現れるようになったのです」

ユグさんの期待どおり、スポーツによって民族を超えた人と人との絆が生まれた。

(南スーダン「国民結束の日」で優勝トロフィーを掲げる選手/ 写真:JICA)

NUDの成功は、JICAに新たな目的をもたらした。次のミッションは、南スーダンが2016年のリオデジャネイロ・オリンピックに初参加できるよう支援することだった。

しかし、リオ大会まであと1ヶ月というところで深刻な紛争が勃発し、日本人を含むほとんどの外国人が南スーダンからの避難を余儀なくされた。

「私は危機的状況から逃れるため空路で避難しました。しかし、JICAの北岡(伸一)理事長に帰国を報告したところ、『それで、オリンピックの状況はどうなってる?』と聞かれました。この人、本気か?、と思ったのを覚えています」と古川さんは当時を思い出して笑った。

「私は車に銃撃を受け、命からがら逃げてきたところでした。しかし、理事長はまだ南スーダンのオリンピック参加について聞いてこられたのです。『このような困難な状況だからこそ、南スーダンが平和の祭典に参加する意義があるのではないか』と理事長は言われました。 私は驚くと同時に、理事長の熱意に大きな感銘を受けました」

それはリオ開幕わずか3週間前のことだった。古川さんと東京のチームは、ジュバにいるスタッフと協力して準備を進めた。そして、グオール・マリアル選手を含む3人の選手を南スーダンから派遣するという不可能に近い仕事を再びやり遂げた。マリアル選手は、幼少期に紛争ですべてを失い、武装勢力から逃れるため北スーダンとエジプトを走って縦断し、のちにマラソンランナーとなった人物で、「ロストボーイ 」という名で知られている。

リオの開会式で初めて自国の国旗を掲げた南スーダンチームを見たとき、古川さんは胸がいっぱいになった。「JICAがまったく新しい国の、初めての平和のためのプロジェクトを支援できたことは奇跡でした。JICAは南スーダンの平和のための歴史的な第一歩の一部となったのです」

(リオ・オリンピックのマラソンで健闘する「ロストボーイ」グオール・マリアル選手/ 写真:JICA)

「JICAのおかげで国民が一つの国としてまとまった」

現在、大学教授になっている古川さんは、国民的なスポーツ大会が選手の他民族に対する偏見を減らすのに役立つことを研究で検証した。南スーダンのように紛争によって深く分断された社会では、スポーツ大会は選手たちの他民族に対する偏見をなくし、尊敬の念を育み、互いの信頼関係を築くのに役立つことを証明したのだ。

JICA が南スーダンのNUDやリオ・オリンピックへの参加を支援できたのは、日本がこれまでの歴史の中で培った経験があったからかもしれない。日本は、1946年に戦後の混乱の中で、希望を培うために始まった国民体育大会(国体)、第二次世界大戦からの復興を象徴する1964年の東京オリンピック、そして日本を文化的な成熟した国家として示した2020年の東京オリンピックを実現させた豊富な実績を持っている。

「私たちはJICAと日本の人々を信頼しています。他の組織は紛争が起きると支援をやめてしまいましたが、JICAは2016年の大きな紛争の後でも決して私たちを支援することをやめませんでした。JICAは常に約束を守りました」

ユグさんは、そうしたJICAの協力があったからこそ、南スーダンの国民が1つの国としてまとまることができた、とインタビューで語った。

南スーダンでは2016年から2024年の間に8回のNUDが開催されたが、2025年の大会は(まだ)開催されていないため、多くの人が『JICA大会はどうなったのか』と尋ねてくるとユグさんは話す。

人々はNUDのことを親愛をこめて「JICA大会」と呼んでいるという。「私たちは他の国から一緒にNUDを開催しないかと持ちかけられましたが、ノーと言いました。私たちはJICAと開催したいのです」

女性たちが輝くスポーツイベント、五輪参加にも道開く

JICA本部の伊藤美和さんは、南スーダンでNUDのための調査や準備で重要な役割を果たした後、タンザニアに派遣された。

NUDの成功を見た伊藤さんは、タンザニアでもスポーツで何かできないかと考えた。しかし、平和国家であるタンザニアでは南スーダンのように「スポーツと平和」をテーマにするだけでは価値ある成果にはならない。

伊藤さんの悩みを解いてくれたのは、タンザニアの有名なマラソンランナーであるジュマ・イカンガーさんの言葉だった。彼は「スポーツとジェンダー」がタンザニアにとって良いテーマではないかと伊藤さんに提案した。

「タンザニアでは多くの女性がアスリートとして高いポテンシャルを持ちながら、男性に比べてほとんどチャンスを与えられていません。スポーツは女性たちにとって社会の縮図のようなものだったのです」

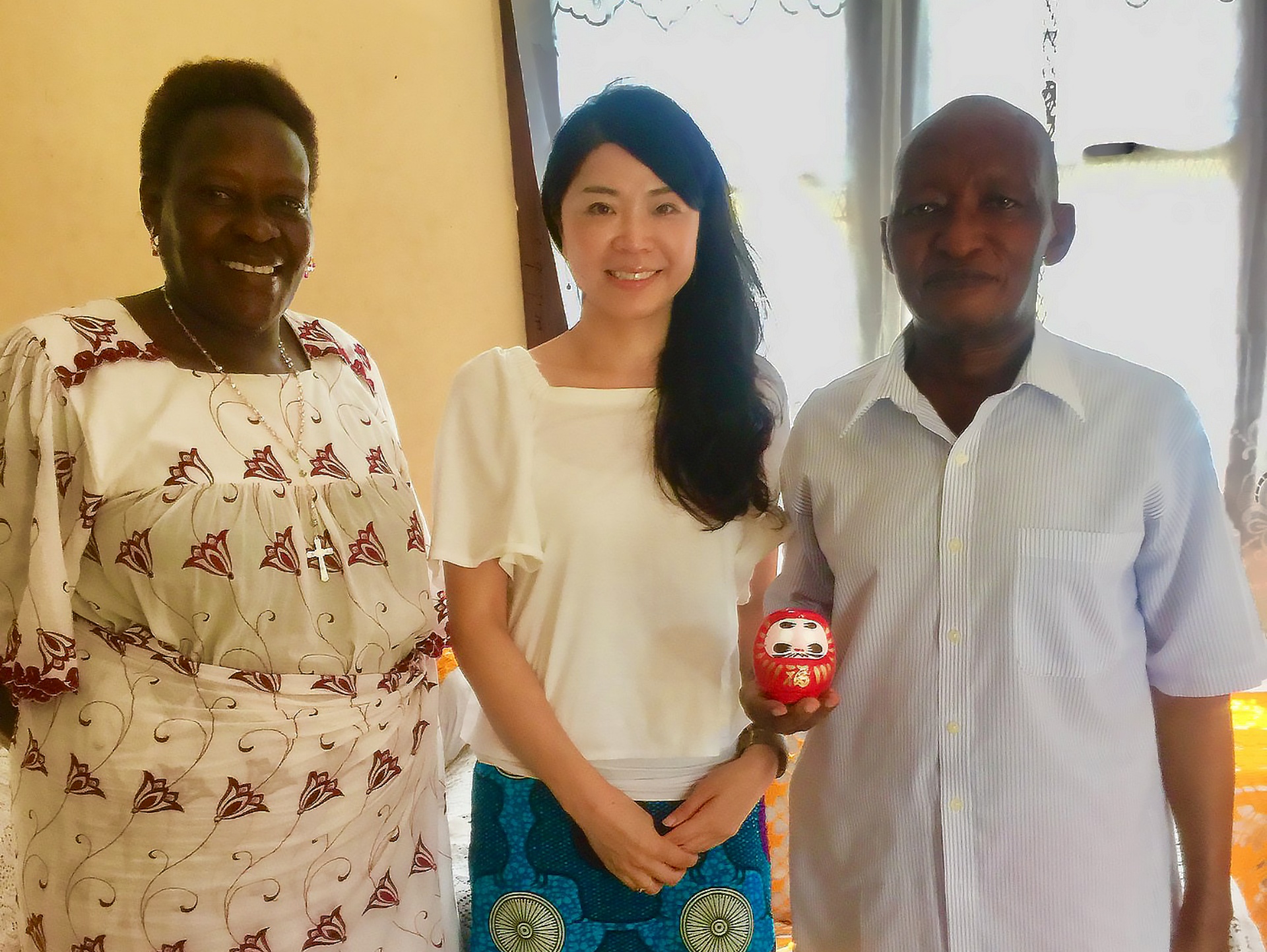

(マラソンランナーとしての成功で「アフリカの星」として知られるジュマ・イカンガーさん、奥さんのキャサリン・ニャムコさんと伊藤美和さん/ 写真:伊藤美和)

伊藤さんは女性だけの陸上大会『レディーズ・ファースト』を立ち上げ、それは200人以上が参加する年中行事となった。

「家庭によっては女子がスポーツをすることを良しとしないこの国で、会場にいた小さな女の子たちが『見て!女の子が走ってる! 速い!』って叫ぶんです」。伊藤さんは微笑んだ。

レディーズ・ファーストの基準は公式戦と同様に設定されており、優秀な女性には国際大会に出場するチャンスが与えられる。実際、レディーズ・ファーストに参加した2人の女性がパリ五輪のマラソンに参加した。

「自分の努力次第で人生は変えられる。それを学ぶことは、女の子にとって大変なモチベーションになります。」と伊藤さんは語った。

レディーズ・ファースト大会の価値をさらに高めるため、伊藤さんは大会と合わせてジェンダー関連の問題に取り組むイベントを企画した。 めざしたのは少女たちが安全に自分たちの能力を開花できるエンパワーメントの環境を作ることだ。そのためには、競技場の外にある深刻な日常から彼女たちの意識を解き放つことが必要だった。

タンザニアでは、10代の少女たちが自ら望まない妊娠をさせられることが日常的に起きている。タンザニアでは堕胎は違法だが、性的暴行は深刻な問題となっている 。また多くの子どもたちが何時間も山道を歩いて学校に通わなければならないなど危険な目に合う状況が多い。

男が見返りに要求するものが妊娠につながるとは知らずに、お小遣いなどを受け取ってしまう少女もいる。 望まない妊娠をした少女を恥に感じる親に家から追い出されたり、親に与えられた違法な中絶薬によって命を落とす少女も少なくない。

スポーツ振興はこうした誤った社会意識を変える手段であり、より良い社会を実現する推進力を生み出す。その啓蒙効果をさらに広げるため、伊藤さんは現地で活動するNGOに劇の制作を依頼し、大会の合間に上演した。演劇による啓蒙はタンザニアで広く行われていて、観客の中には学生、教師や医師も含まれていた。

「スポーツイベントはこのようなメッセージを伝えるのに適しています。ジェンダーなどの問題においては文化、宗教、慣習等の要素が障壁になり得ますが、スポーツにはそれらを越える力があるのです」と伊藤さんは語っている。

scroll