ナイロビ風景/ナイロビ市内風景。ケニアはアフリカの中では比較的経済発展している国。産業化がどんどん進んでおり、産業人材の育成が国家政策の一つとして挙げられている。その土台となる初等・中等(小学校~高校)レベルの理数科の向上は重要な課題。

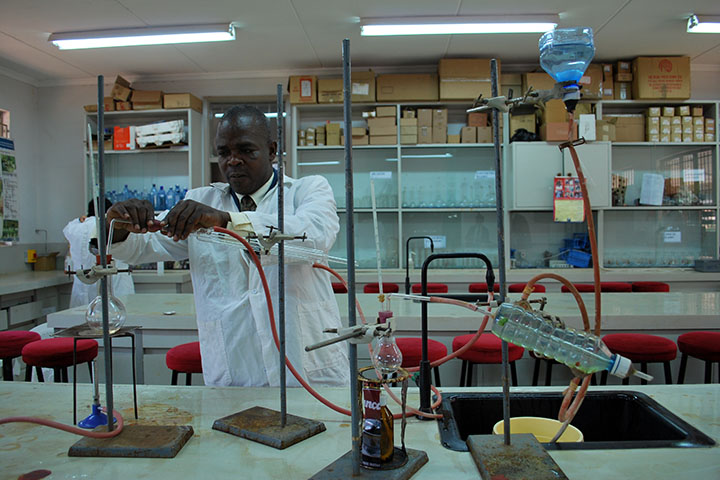

授業の工夫(Improvisation)(1)/アフリカの学校ではお金がないため日本のように既製品の実験器具を入手するのが難しい。しかし、それを理由に何も行わないのではなく、日用品を工夫して代用すること、その工夫を考えることが大事であることをプロジェクトで説いている(Improvisation)。写真左は既成品の実験道具、右は日用品を加工して同様の実験ができるようにしたもの。小型ガラス瓶(アルコールランプやバーナーの代用)、空き缶(三脚の代用)、ペットボトル(ガラス管の代用)、ヒューズが切れた電球(フラスコの代用)など家庭で簡単に手に入れられるものを工夫して使う。

授業の工夫(Improvisation)(2)/分子構造のImprovisation。家庭やスーパーで簡単に手に入る粘土とストローを使って作成。

学校風景(1)/小学校(6年生)の教室。比較的恵まれている環境だが、子どもたちは窮屈そうに座っている。学校や教室の数が足りていないのもケニアの課題の一つ。

授業風景/授業を聞く子どもたちは真剣。

模擬授業(1)/生物の授業を行う先生たち。時間を効率的に使うために授業が始まってからではなく、授業の前の準備が大事であることも研修で学ぶことの一つ。

模擬授業(2)/植物のつくりをみる子ども。子どもが自ら見て、考える授業。

模擬授業(3)/円の紙を切って割り算を考えるためのグループワーク。子どもたちが自ら参加し、見て、考える。参加するのが楽しくて仕方がない様子が窺える。

学校風景(2)/学校が休みのときに現職理数科教員への研修は行われる。子どもたちがいない地方の小学校風景。

第三国研修/他サブ・サハラアフリカ諸国の理数科教員や行政官がケニアに学びに来る。他アフリカ諸国の人たちが研修を受けている風景。CEMASTEAでは、英語圏と仏語圏アフリカ諸国に分けて年に3回研修を実施し、約160名が参加。プロジェクトの成果をケニアだけではなく、アフリカ諸国へも広げる活動を行っている。ケニアのカウンターパートが他国へ赴き技術支援を行うこともある。