防災能力向上プロジェクトフェーズ2

The Project on Capacity Development in Disaster Management in Thailand(Phase2)

終了案件

- 国名

- タイ

- 事業

- 技術協力

- 課題

- 水資源・防災

- 協力期間

- 2010年6月~2014年5月

プロジェクト紹介

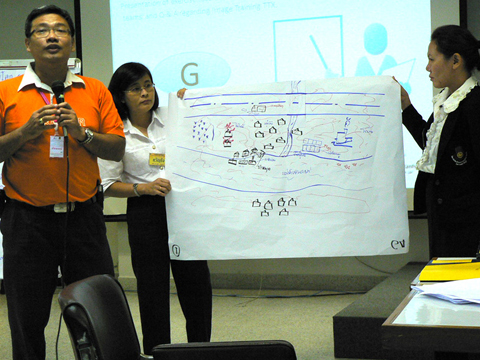

タイでは、2004年のスマトラ島沖地震の際、大津波で多数の死傷者を出したことを契機に、防災能力の向上に努めています。日本はフェーズ1で、内務省防災軽減局(DDPM)の能力強化と関係諸機関との連携強化、また対象県における災害対応能力向上を支援しました。この協力(フェーズ2)では、DDPMが県や地方レベルの関係機関と協力して、防災・災害軽減アクションプラン、コミュニティ防災活動、学校防災教育を普及させていくための能力向上を支援しました。これにより、モデル県・モデル村以外での防災・災害軽減活動の普及に貢献しました。

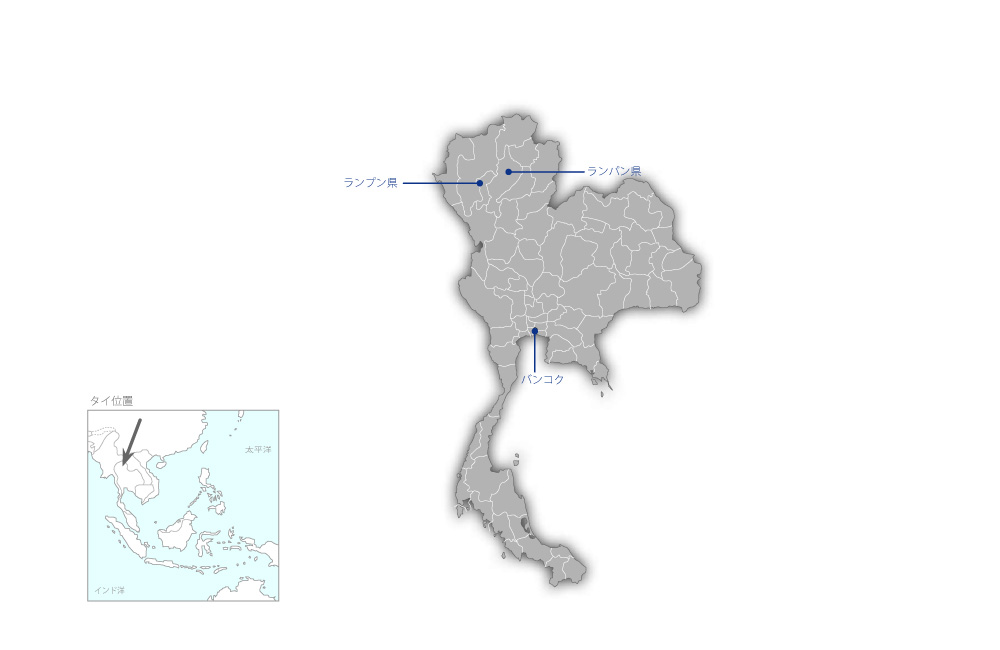

協力地域地図