【第2号】より効率的な輸送・販売方法を目指して

2016年3月に始まった「官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト」もスタートから2年以上が経過しました。

現在の本プロジェクトの主軸となるのは以下の4つの活動です。

- 1 . 農家グループによるトライアルプロジェクト(試験栽培)を通じて栽培技術・栽培管理方法(生産・収穫・収穫後処理方法)の改善を行う

- 2 . 生産現場から販売先への輸送・販売方法の改善を行う(地元の流通業者、サプライヤーとの連携)

- 3 . 対象農家グループが栽培した、品質の高い野菜の販売先開拓に向けたプロモーション・営業活動

- 4 . 農家が生産を始めるための資金調達が円滑にできるよう金融アクセスの改善を行う(民間銀行との連携による融資の提供)

前回のプロジェクトニュース第1号では、1つ目の活動「栽培管理」についてご報告しましたが、今回は2つ目の活動「生産現場から販売先へ輸送・販売方法の改善」についてお伝えします。

2017年から開始したトライアルプロジェクト(試験栽培)も2回目の収穫期を終え、2018年4月からは新たな農家グループ252人と共に3回目のトライアルプロジェクトを開始しています。

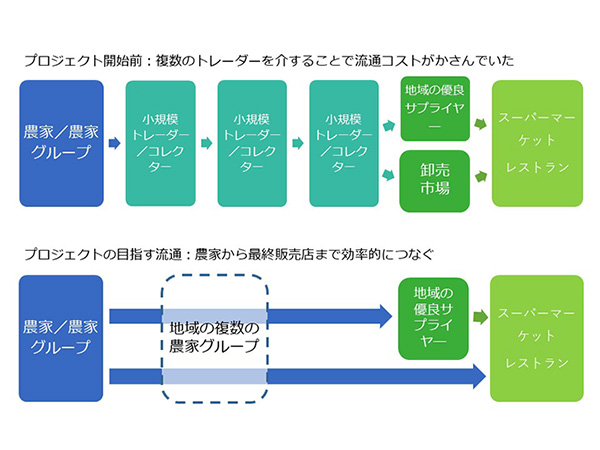

2回のトライアルプロジェクトを通じて品質が向上したり収量が増えたりした野菜・果物も販売しなければ農家の収入になりません。これまで、多くの農家にとって主な販売先は地元の市場へ卸す、または小規模な卸仲介業者(小規模トレーダー)との取引でした。しかし、地元市場への卸価格は単価が低く、小規模トレーダーとの取引もスーパーマーケット・レストラン等の最終販売先に到着するまでに複数の仲介業者を経由する中間コストがかさむためにやはり売価が低いことが農家の悩みのタネだったのです(図:流通経路)。

図:流通経路

そこでプロジェクトでは中間コストの削減のために、複数の小規模トレーダーを経由するのではなく、信頼のおけるサプライヤー(最終販売先への納入業者)と農家が直接取引できるよう支援を行っています。長年の経験とプロジェクトチームの指導により栽培管理には自信のある農家も、サプライヤーとの価格交渉や納入方法などは経験が浅く不得手な場合が多いようです。例えば、地元の大手コンビニ・スーパーマーケットチェーンに野菜を納入しているサプライヤーとニンジンの取引を開始した農家グループは、収穫後の洗浄などの加工に苦労しています。これまで地元市場に卸す際には泥付きのままでよかったニンジンですが、スーパーマーケットなど近代市場で販売するには泥や細かなヒゲをきれいに落とさねばならないのです。現在は各農家が膨大な人手と時間をかけて手洗いしているニンジンですが、洗浄機を導入して機械化するなど収穫後加工のコスト削減も今後のプロジェクトの課題です。

また、野菜の品質に自信をつけた農家グループはより魅力のある新たな販売先も獲得したいと奮闘していますが、プロジェクトで支援している新規販売先開拓については次回、3つ目の活動「販売先開拓に向けたプロモーション・営業」のなかでご報告したいと思います。

サプライヤ—に納品するためニンジンを水洗いする農家

サプライヤ—に納品するため水洗いされたニンジン

農家から日系スーパーに直接納品された野菜