前回に引き続き、新たなプロジェクト研究成果が英国科学誌電子版「Nature Communications」に掲載されました

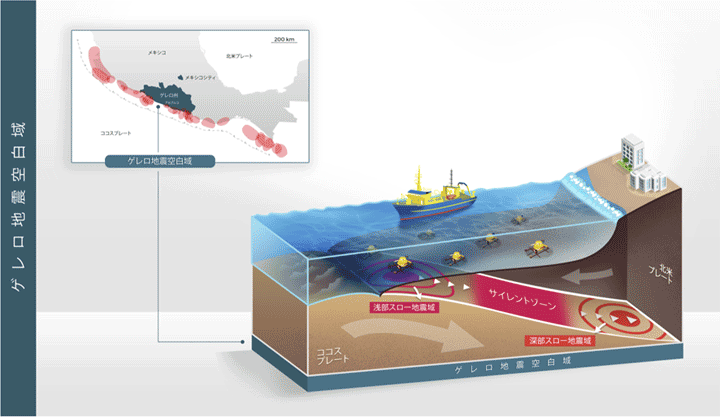

日本・メキシコによる国際共同研究プロジェクト「メキシコ沿岸部の巨大地震・津波災害の軽減に向けた総合的研究」(日本側代表:伊藤喜宏)の一環として、メキシコ合衆国ゲレロ州の太平洋沖合の地震空白域の直上に海底地震観測網を構築しました。

京都大学の伊藤喜宏准教授と博士後期課程3年のプラタ-マルティネス・ライムンド、東京大学の井出哲教授、篠原雅尚教授らは、メキシコ国立自治大学、カリフォルニア大学バークレー校と共同で、メキシコ太平洋沿岸部に設置された海底地震計記録を解析しました。その結果、メキシコ太平洋沖で過去100年間に地震が発生していない領域(地震空白域)でゆっくりとプレート境界がずれ動くスロー地震が発生していることを初めて明らかにしました。

観測されたスロー地震活動は、地震空白域が周囲と比べてプレート間の固着が小さく、結果として空白域を震源とする大地震の活動が周囲と比べて低調であることを説明します。また、この領域で想定されていた巨大地震の発生リスクがこれまでよりも低い可能性を示します。

本成果は、英国科学誌電子版「Nature Communications」に掲載されました。

世界のいくつかの沈み込み帯(例:日向灘、ニュージーランド北島東方沖、ペルー中央部)でも、プレート境界の形状に対応するプレート間の固着の変化が報告されています。今回の成果は、日本海溝や南海トラフ沿いで発生するスロー地震の発生メカニズムの理解に際して、プレート境界面の形状の重要性を示す結果となります。

本プロジェクトは、残りのプロジェクト期間もメキシコの巨大地震空白地帯とスロースリップの謎の究明、地域住民への防災活動・防災教育への還元を目指し、研究活動を推進していきます。

掲載リンク:

関連リンク: