【コンゴ民】コンゴ民主共和国 エムポックス研究経過(その3)

2024年8月14日、世界保健機構(WHO)がエムポックス(MPOX)の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言しました。

エムポックス流行によるWHOの緊急事態宣言は、2022年7月以来、2回目になります(2023年5月に終息宣言)。今回流行の中心となっているコンゴ民主共和国(以下、「コンゴ民」)では、WHOによれば今年に入ってからすでに症例数は15,600人以上、死者数537人(8月14日現在)、と報告されています。コンゴ民で流行しているエムポックスはコンゴ盆地型(クレード1)のウイルスによるもので、2022年に世界に拡がった西アフリカ型(クレード2)のウイルスとは異なります。コンゴ盆地型のウイルスは西アフリカ型より致死率が高く、その拡大が懸念されています。これまで患者の発生がなかったブルンジ、ケニア、ルワンダ、ウガンダなどの周辺国およびアフリカ以外の国(スウェーデンおよびタイ)でも感染が確認されており、今後さらに拡大する危険性があります。

ザンビア共和国とコンゴ民で実施中の「アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の疫学に関する研究プロジェクト」(以下、「プロジェクト」)では、2022年初頭からエムポックスウイルスの研究に取り組んでいます。2022年11月に、PCR診断の際に用いる陽性対照となるエムポックスウイルスの遺伝子を確保し近隣アフリカ諸国へ供給することを視野に、プロジェクト実施機関であるコンゴ民の国立生物医学研究所(INRB)と北海道大学が協働で、ヒトの臨床検体からウイルスを分離しました。分離されたウイルスから抽出した遺伝子をザンビア共和国の実施機関であるザンビア大学獣医学部に供給しました。そして2023年からは、エムポックスウイルスの専門家である国立感染症研究所の吉河智城先生にも協力していただき、最新の臨床検体からのウイルス分離や遺伝子解析を実施しています。分離されたウイルスは今後の診断法や治療法の開発に活用されることが期待されます。なお、プロジェクトではINRBにウイルス研究に必要な機材を導入しており、プロジェクトで設置した実験室にてカウンターパートが独力でウイルス研究を実施する技術(エムポックスウイルスの分離等)の移転を行っています。

プロジェクトは9月下旬に終了します。しかし緊急事態が宣言された中、コンゴ民をはじめとする諸外国のエムポックス流行を止められるよう、またその他の既知・未知の感染症を探求し人々が安心して暮らせる社会を目指し、プロジェクト終了後も北海道大学は引き続きコンゴ民と協力し、研究を継続する予定です。

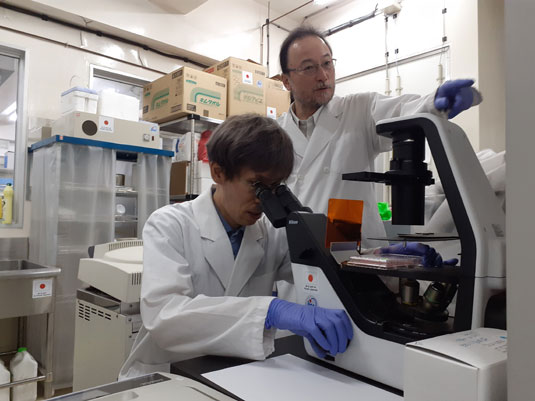

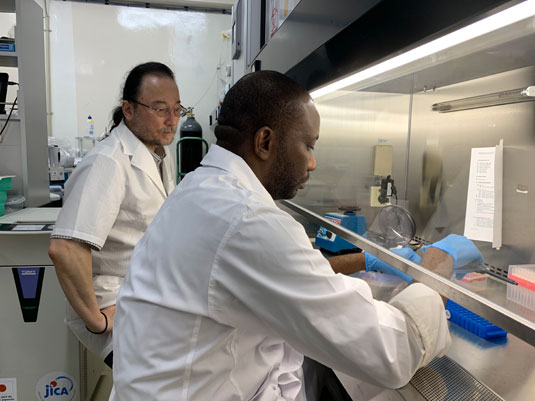

INRBのラボにてエムポックスウイルスを分離するための細胞の確認

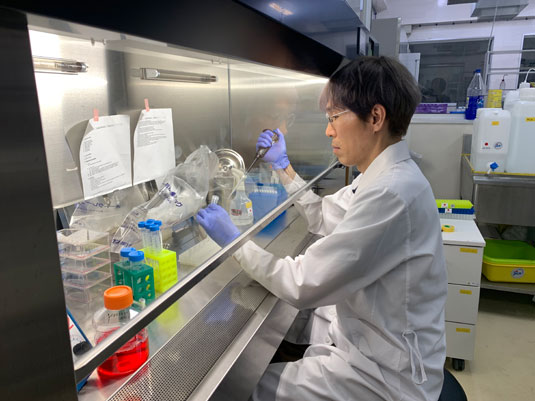

エムポックスウイルス分離の準備をする吉河先生

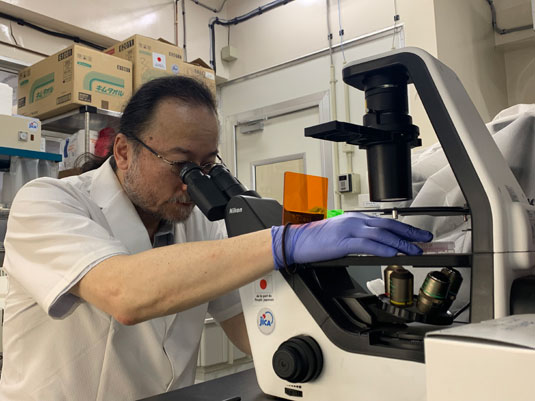

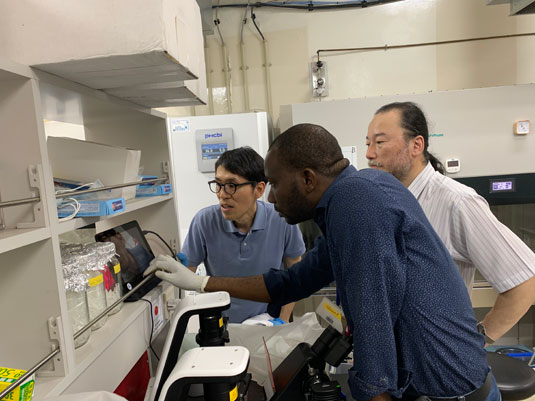

髙田先生もINRBのラボで細胞を確認

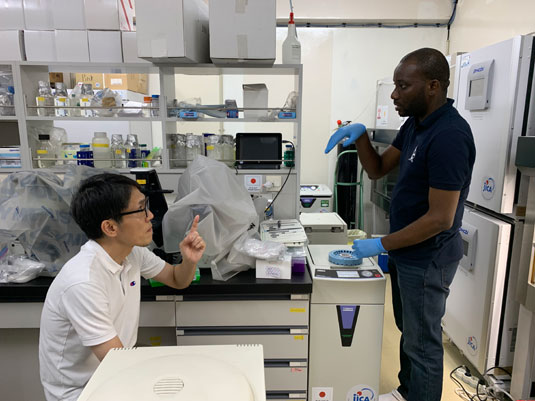

北海道大学の博士課程在学中のINRB職員Dr. Yannick MUNYEKUと吉河先生のディスカッション

髙田先生が実験準備を見守ります

細胞を3人で確認中

2024年8月29日にINRBで開催された講演会にてエムポックス状況説明をするカウンターパートのProf Steve AHUKA