60.タウナギの繁殖技術と種苗生産の確立のために

循環式養殖システム(プロジェクトニュースNo. 59参照)により、水産養殖における生産種の拡大と種苗生産の改善を目指す社会実装モデルNo. 8の日本側リーダーで、東京海洋大学准教授の遠藤先生が訪越され、ハウザン省のタウナギ孵化場兼養殖施設を訪問しました。ここではタウナギの産卵池を造成し、自然産卵で卵を得ています。タウナギは、泥の側壁の巣穴上部に雄が泡塊を作り、その中に受精卵を産みつけます。それを目の細かい網で掬って回収し、室内で孵化させて種苗生産を行うのです。この種苗生産と出荷サイズまでの飼育に閉鎖循環式養殖を導入するのですが、同システムは、寄生虫や病原性細菌が一旦侵入すると、システム内で増殖・蔓延するというリスクを抱えています。実際、CTUの実験施設でも、魚病による飼育魚の死亡、特に稚魚期の減耗が課題となっています。これを防止するには、施設の閉鎖性を高めて環境制御を行うのが最も有効ですが、追加の建設費やエネルギー代などが必要で、現実的でありません。そこで、餌を天然から採取するのではなく、現場で培養・生産して病原性微生物を排除する対処方法などが考えられます。また、遠藤先生の研究チームが有する、生物汚染の無い餌料生物(タマミジンコMoina macrocopa)の生産や保存の技術が、現場展開しうる余地があると思われます。

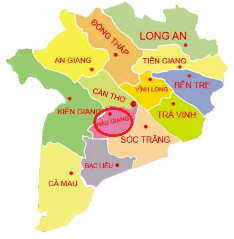

ハウザン省の位置

ハウザン省のタウナギ孵化場兼養殖施設のタウナギの産卵池

タウナギの卵の探索

回収されたタウナギの卵

稚魚の餌用イトミミズ

飼育中のタウナギの幼魚

カントー市郊外にあるCTUの淡水水産試験場を視察する遠藤先生(左から二人目)

カントー市郊外にあるCTUの淡水水産試験場に設置したタウナギの閉鎖循環式養殖施設