66.先進的かつ持続的水産養殖システムの開発のために(その2)/鹿児島大学教授・小谷知也

私が日本側リーダーを務める本プロジェクトの社会実装モデルNo. 7(プロジェクトニュースNo.45参照)は、バナメイエビの複合養殖(エビの他、魚や藻類を同じ系内で養殖する)およびタウナギの養殖に閉鎖循環(プロジェクトニュースNo.59参照)を活用したシステムの確立を目指します。今般、コロナ禍を経てようやく訪越することができ、CTUの施設内に設置された閉鎖循環式システムおよび現地の養殖業者で導入され稼働中のシステムを視察しました。結果として、その進捗は順調であると評価できました。タウナギの生産では、同システムは既に実際に活用され、順調に生産されておりました。また、将来的に生産地近くでのタウナギの加工場の設置と、ベトナム市場だけでなく、日本国内の市場への展開の可能性が見られることから、生産ステージから、社会実装ステージへと転換するべきであると考えます。一方、バナメイエビの生産については、大規模飼育に耐えられるものになっていますが、既にバナメイエビの市場は一般的なものであり、これを社会実装するためには、単なるゼロエミッションの生産体系ではなく、副産物(硝酸塩、リン酸塩、ワニなど)の利用を考えて、目的とするもの以外の産物へと展開することが必要であると考えます。それを実現するにあたっては、他の社会実装モデルとの関連が必要であると同時に、現状ではそれについての考慮がなく、さらに社会実装の完結に向けての方向性が欠けているように思えましたので、日本側からの提言の機会ととらえ、必要な助言をしていきたいと思います。

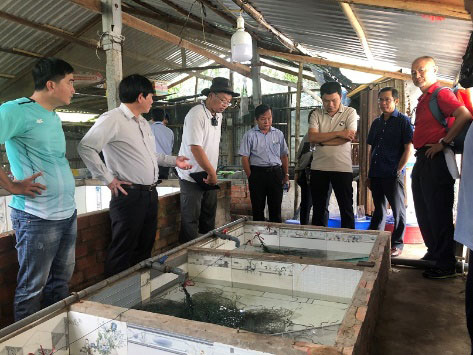

ハウザン省のタウナギ養殖農家を視察する小谷先生(左から3人目)

ハウザン省のタウナギ養殖農家を視察する小谷先生(右から2人目)

タウナギの稚魚

ソクチャン省のバナメイエビ養殖農家を視察する小谷先生(左)

ソクチャン省のバナメイエビ養殖農家で副産物として飼育されるワニ(皮革利用が目的)

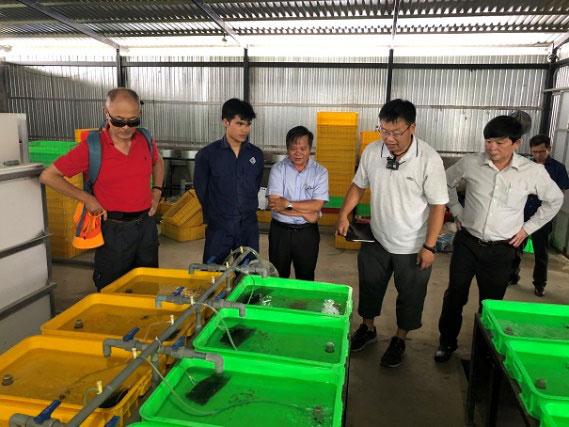

ソクチャン省のCTU水産養殖試験場を視察する小谷先生(左)

ソクチャン省のCTU水産養殖試験場で飼育されるバナメイエビ