【助産】障がいを持つ妊産褥婦へのケア及びグリーフケアに関するワークショップを開催しました

2021年12月、モンゴル国の母子保健の向上、女性や社会のニーズに対応する等のために保健大臣令A774が発令され、助産師の専門研修(5領域:母乳育児、家族計画、性と生殖に関する健康、等)が開発されました。JICAプロジェクトでは、2022年1月から保健省、保健開発センター、モンゴル医科大学、助産師らと5領域の専門研修のカリキュラム開発に取り組み、2023年3月に保健省で承認を受け、2023年4月にモンゴル国ではじめての助産師の専門研修が導入されました。2024年6月現在、助産師の専門研修5領域の合計29名が修了しています。

プロジェクトでは、研修生及び指導者との研修実施の状況や振り返りにより、障がいを持つ妊産褥婦へのケア及びグリーフケアに関する内容への支援を求めていることが把握できました。このニーズに応じ、2024年6月5~6日、障がいを持つ妊産褥婦へのケア及びグリーフケアに関するワークショップを開催しました。ワークショップには、専門研修を指導するモンゴル医科大学の教員、モンゴル助産師会、現在の専門研修の研修員及び修了生らが参加しました。開会式では、保健開発センターのドンドグマ専門官、モンゴル医科大学のエンヒトーヤ先生、モンゴル助産師会のダバスレン会長らが助産師の卒後研修強化のために助産師のコンピテンシーの創出、専門研修の開発・導入、新人助産師研修プログラムの開発などに取り組んでおり、助産師の自律や能力強化のために大きく動き出していることと助産師ひとりひとりへの期待が述べられました。また、母乳育児の研修を修了したウランバートル市バガノール地区保健センターのガンプル助産師からは、研修終了後に母乳育児のキャビネットが開設され、妊婦への乳房のケアや母乳育児の効果などの保健指導を提供していること、産後の授乳や乳房のトラブル等の相談やカウンセリングを行っており、妊産褥婦から感謝の声が集まっていることが共有されました。

障がいを持つ妊産褥婦へのケア及びグリーフケアについては、短期専門家として大阪母子医療センターの藤川陽子助産師が講義し、概念から臨床現場での実際のケアについて具体的な事例とともに紹介しました。さらに、グリーフケアのセッションでは、モンゴルの助産師が死産の母親に関わる中での悩み、どのように対応したのか等が共有されました。藤川短期専門家は、子どもを亡くした妊産褥婦にいかに助産師が共感し、寄り添い、癒すことの大切さを事例や声のかけ方の例を紹介しながら詳細に説明しました。この対象者に寄り添うという姿は、モンゴルの助産師のコンピテンシーのコミュニケーターとしての能力として、モンゴルの国民や保健省・保健開発センターが助産師に求める内容であるとても重要な講義でした。また、グリーフケアを行うためには、母親の心理面を理解することが重要です。母親の悲嘆を理解し、心理状態に適したケアを行うために哲学者のアルフォンス・デーゲンの悲嘆のプロセス12段階が紹介されました。

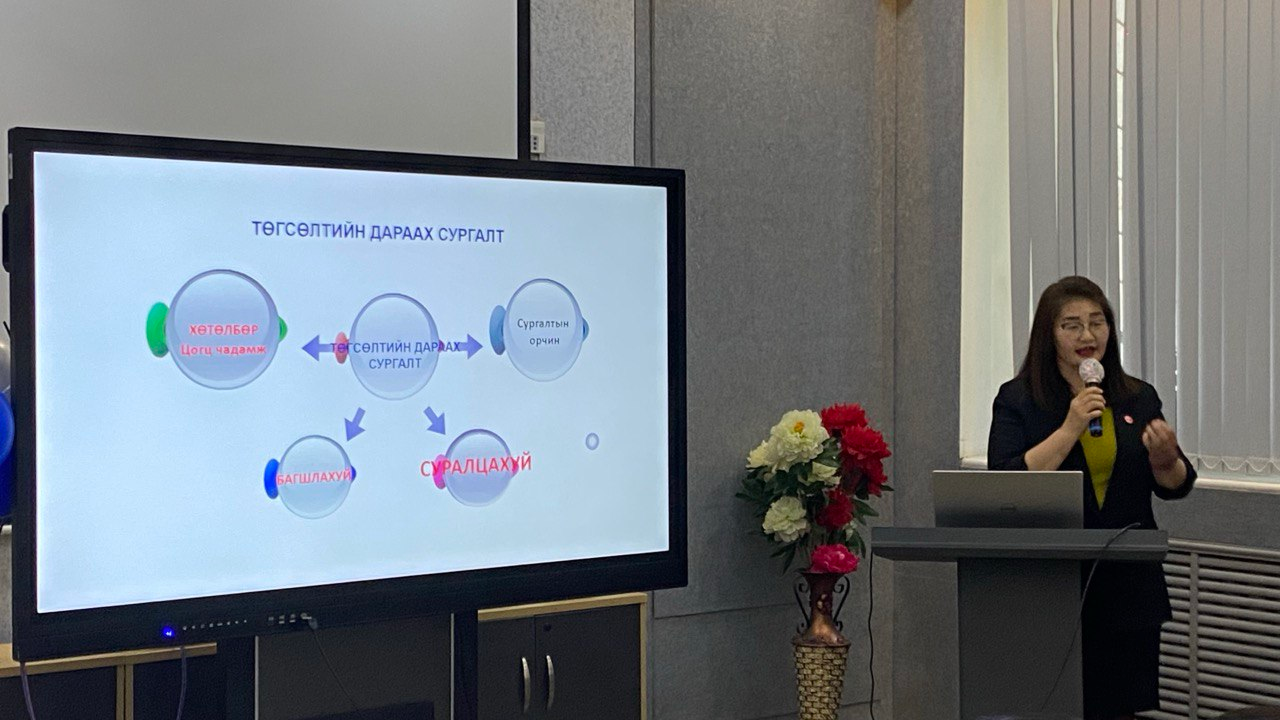

今後、専門研修の講義内容に障がいを持つ妊産褥婦へのケア及びグリーフケアの内容が反映される予定です。さらに対象者の心理面を深く理解し、関わることができるより充実した専門研修にアップデートされることになりました。このように専門研修の実施、評価を行い、改善を加えるプロセスをモンゴルの助産分野の関係者とともに行うことができました。プロジェクトは、2024年12月に終了しますが、今回の経験を活かし、研修の実施・見直し・改善を行えるように支援して参ります。

医師及び看護師の卒後研修強化プロジェクト

専門家 池本めぐみ

保健開発センターのドンドグマ専門官の挨拶

モンゴル助産師会のダバスレン会長の挨拶

ワークショップの参加者

モンゴル医科大学のエンヒトーヤ先生の専門研修の現状についての発表

母乳育児の専門研修を修了した助産師の活動報告

質疑応答の様子

藤川専門家の障がい者の妊産褥婦へのケアの講義

藤川専門家のグリーフケアの講義

死産に関わった経験や対処についてグループワークする様子1

死産に関わった経験や対処についてグループワークする様子2