「プロジェクトニュース(障害者雇用の優良事例)」Case30 モンフードランド

知的障害者とジョブコーチと共に挑戦し続ける食品メーカー

「地球にも人にも優しい企業であるために」

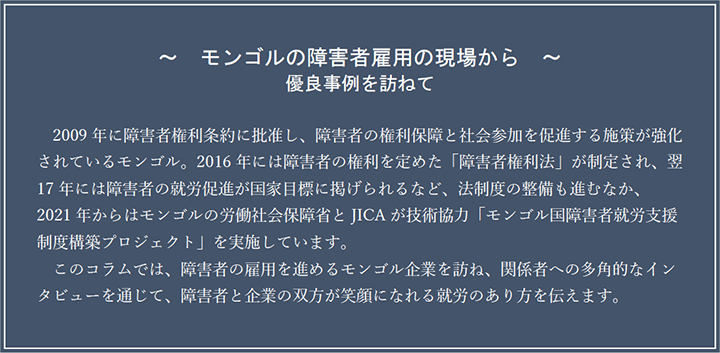

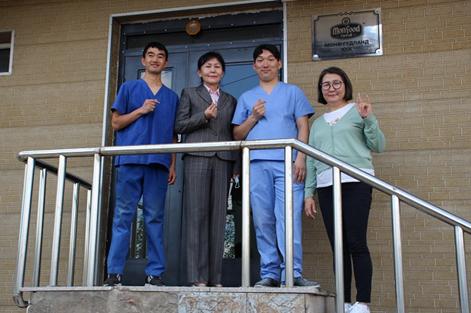

トゥグルドゥルさん(左から2人目)と、バトゾリグさん(右から2人目)は知的障害者だ。

2人はウヤンガさんが副校長を務めるエネレル職業訓練校で学んだ後、一緒にモンフードランドに入社した。

右端は同社で人事マネジャーを務める ツェンデスレンさん(2024年6月撮影)

モンゴルの人々の健康的なライフスタイルに貢献

モンゴル最大の国民行事である夏の祭典「ナーダム」を1カ月後に控えた6月中旬、ウランバートル市のチンギルテイ区にある食品メーカー、モンフードランドを訪ねた。案内されるままに白衣と衛生帽を身に着け、マスクをして工場に足を踏み入れた瞬間、香ばしい匂いに包まれて優しい気持ちがこみ上げる。

モンゴルでは2010年頃から人々の間で健康志向が広がり、スポーツジムやヨガスタジオが相次いでオープンしたほか、保存料や着色料などの添加物が入っていない自然由来の食品に対する関心とニーズが急速に高まった。モンフードランドはこうした社会の変化をいち早くとらえ、バランスのとれた栄養価の高い食品を提供することでモンゴルの人々の健康的なライフスタイルに貢献することをミッションに掲げ、2014年に創業した。

同社が注力しているのは、1日のなかで最も重要な朝食だ。通学前の子どもから出勤前の大人まで、誰もが手軽に良質な栄養を取ることができるように、100%自然由来の素材で作ったビタミンやミネラル、食物繊維が豊富な健康食品を次々に開発して売り出している。

例えば、同社の看板商品であるオリジナルブランド「モビヨス」シリーズは、オーツ麦を主成分とするモンゴル初のグラノーラ商品だ。消費者のさまざまなニーズや好みに対応できるように、ドライフルーツやチョコレートが入っているタイプやシュガーフリーなど複数の種類を開発しているうえ、分量も100グラムの小袋サイズから500グラム、1キロの徳用サイズまで展開している。また、小麦やライ麦などを粉砕して乾燥させ、砂糖で固めたシリアルバーは、コンビニエンスストアやスーパーのレジ横で1本あたり1400モンゴルトゥグ(約60円)という、子どもも手軽に買える値段でばら売りされており、安全安心で手軽なおやつとして人気を集めている。このほか、フリーズドライのスープやパン、ブリトーの生地など、展開している商品は約40種類に上る。

看板商品であるオリジナルブランド「モビヨス」シリーズ(2024年6月撮影)

シリアルバーは子どもも手軽に買えるように1本ずつばら売りもされており、安全安心なおやつとして人気だ(2024年6月撮影)

こうした同社の姿勢はモンゴル社会で高い期待と評価を集め、創業間もない頃から産業分野のコンテストである「クリエイティブ・モンゴル2014」や「メイド・イン・ウランバートル2014」の食品部門で数々の賞を受賞してきた。

さらに、モンフードランドは新たな挑戦にも乗り出している。

近年、世界では前述の通り健康志向が高まっているうえ、環境や動物福祉の観点から肉や魚、乳製品、卵などの動物性食品を一切食べない「ヴィーガン」(菜食主義)が急速に広まっており、ヴィーガン食品の開発も目を見張る勢いで進んでいる。例えばアメリカでは、2014年から2017年の3年間にヴィーガン人口が6倍に増加したという調査結果があるほか、イギリスでは国民の10人に1人がヴィーガンだという推計もあるという。こうした国際的な潮流を踏まえて同社は数年前から原材料を見直し、ヴィーガン対応へと順次、切り替えを進めた。現在ではすべての商品でヴィーガン食品を謳っているうえ、製造工程で出るゴミの分別も徹底することによって「エコ」な企業としてユニークな存在感を発揮している。社員食堂で毎日振舞われる昼食も、トウモロコシなどの植物性原料から作られた代替肉を使ったヴィーガン料理だ。

そんな同社は、創業3年目からCSRの一貫として障害者の雇用も積極的に進めている。その先頭に立っているのが、人事のツェンデスレンさんだ。実際、同社を訪ねた2024年6月には、約60人の社員のうち、障害のある社員は聴覚障害者1人と知的障害者2人の計3人だったが、その後、視覚障害者も1人、新たに採用した。「地球にも人にも優しい会社を謳っている以上、障害者の雇用は当然のことであり、ヴィーガン文化の発信と普及と併せ、わが社の重要な柱です」と、ツェンデスレンさんは話す。彼女自身も当然、ヴィーガンだ。

職業訓練校で共に学んだ仲間と一緒に就職

切ったドライフルーツを得意気に見せるバトゾリグさん(中央)と、トゥグルドゥルさん(左)。右は指導係のエンフジャルガルさん(2024年6月撮影)

フル稼働していた工場で満面の笑顔を浮かべて迎えてくれたのは、トゥグルドゥルさんと、バトゾリグさんだ。二人ともウランバートル出身で、軽度の知的障害がある。中学校を卒業後は3年近く自宅にこもって過ごしていたのも共通している。民間のエネレル職業訓練校で出会った二人は、副校長のオユンガさんに紹介されて、2024年5月に一緒にモンフードランドに入社した。

トゥグルドゥルさんは現在、24歳。兄弟はおらず、母親と一緒に暮らしながら、毎日、バスで20分かけて通勤してブリトーの生地作りを担当している。粉を長時間ふるい続けると腕がしびれるし、オーブンで火傷したこともあり、仕事は楽ではない。それでも「粉をふるっていると筋肉がついてくるよ。お給料をもらってフィットネスに通っているみたいだね」と、冗談を言うほど朗らかな性格のトゥグルドゥルさんは、入社初日から周囲ともすぐに打ち解けたという。実際、仕事を始めて良かったことを尋ねると、「仲間ができたことが嬉しいです」と即答するぐらい、同僚たちが大好きだ。さらに、「お金を貯めて、お母さんと一緒に暮らすアパートを買いたい」という夢もできた。

一方、26歳のバトゾリグさんは、工場から歩いて10分ほどのところに母親と祖母、妹と一緒に暮らしており、姉夫婦も近くに住んでいる。カブなどの野菜の皮むきと果物のカット作業を担当しており、「モンフードランドの商品は以前から家でよく食べていたので、この会社で働けることになり嬉しかったです」と話す。シャイで人見知りの性格であるため、入社してしばらくは緊張がほぐれなかったが、トゥグルドゥルさんのおかげで職場に馴染めたと振り返る。「一見、単純作業のようだけど、季節によって野菜や果物の種類が変わるし、切り方も違うので飽きないよ。切り終えた野菜や果物がいっぱいに入った容器を一日の終わりに運ぶのは、重くて大変だけどね」と笑顔を見せるバトゾリグさんも、ここで働き始めて夢ができた。「いつか自分の店を開きたいと思っているんです」。少し照れながらもはっきりとそう語る彼の横顔には、自信の色も浮かんでいる。

誇らしげに商品を見せるトゥグルドゥルさん(左)とバトゾリグさん(右)(2024年6月撮影)

「ヴィーガン」がつないだ絆

2人が学んだエネレル職業訓練校は、マラソン選手であると同時にモンゴルのパラ陸上競技協会会長としても知られるバトドルジさんが、障害のある若者たちの自立を支援するために、私財を投じて2016年に設立した。大工、調理、縫製、手芸の4つのコースを開講しており、希望者は無料で1年間、学ぶことができる。ウヤンガさんはバトドルジさんに請われ創業時より運営に参画し、人事から経理まで任され、奔走してきた。努力の甲斐あって、同校はモンゴル社会の中で徐々にその存在を知られるようになり、2022年初めには卒業生が50人を超えたという。

とはいうものの、卒業生に就職先を紹介することは容易ではなかった。せっかく仕事を見つけても職場に定着せず辞めてしまうケースが相次ぎ、頭を悩ませていたウヤンガさんは、DPUB2が障害者の就労を支援するジョブコーチの育成を開始したと聞き、迷うことなく応募する。2022年5月にジョブコーチ入門セミナー、翌2023年5月にジョブコーチ養成研修をそれぞれ受講してジョブコーチになった後、神奈川県座間市にある障害者福祉施設アガペセンターが開く研修にも参加したのは、就労支援について学びたい一心だった。さらに、同校の先生たちにも順番に研修の機会を与え、組織としての知見を高めるために熱心に取り組んでいる。

トゥグルドゥルさん(中央)とバトゾリグさん(左から2人目)のサポート体制を手厚くするために、工場長のオユマーさん(左から3人目)と指導係のエンフジャルガルさん(右から3人目)には辞令が出された(2024年6月撮影)

エネレル職業訓練校の教員と談笑するウヤンガさん(右)(2021年12月撮影)

そんなウヤンガさんがモンフードランドと関わるようになったのは、ヴィーガンがきっかけだった。数年前にヴィーガン生活を始めたウヤンガさんが、3年前に参加したヴィーガン関係のイベントで意気投合したのが、前出のツェンデスレンさんだった。その後、彼女から自閉症の息子がいるホラン副社長を紹介されたのを機に、同社を時折訪ねるようになったウヤンガさん。工場を見学し、製造ラインの作業が知的障害者に向いていると確信したウヤンガさんが、「エネレル職業訓練校の卒業生を働かせてもらえないか」と持ちかけると、ホラン副社長とツェンデスレンさんはこの提案を快諾し、話はとんとん拍子にまとまった。

卒業生の中でトゥグルドゥルさんとバトゾリグさんを同社に紹介することにしたのは、ジョブコーチとしてのウヤンガさんの判断だった。トゥグルドゥルさんについては、調理コースを受講後も同校に残り、事務アシスタントとして1年間働いていたことから、工場の仕事も問題なくこなせるだろうと見込んだ。またバトゾリグさんについては、もともと就職が内定していたセメント工場が自宅から遠かったうえ、仕事内容も細身の彼には負担が大きく長続きしないのではという懸念があったため、モンフードランドの方が適切だと考えた。

トゥグルドゥルさん(中央)とバトゾリグさん(右)はウヤンガさん(左)に深い信頼を寄せている(本人提供)

過去の失敗を繰り返さないために

障害に関する理解を促進するためにモンフードランドの社員に向けてセミナーを開くウヤンガさん(本人提供)

2人を受け入れることが決まると、ツェンデスレンさんはウヤンガさんの助言を受けながら、さまざまな準備や配慮を進めた。

まず、障害に対する社員たちの理解を促進するために、セミナーを何度か開き、障害の考え方や障害者と接するうえで求められる配慮、ジョブコーチの役割について、ウヤンガさんが説明した。

この試みについて、ツェンデスレンさんは「トゥグルドゥルさんとバトゾリグさんの障害は外見から分かりづらいため、最初の頃は“なぜ彼らだけノルマが少ないのか”と不満を抱く社員もいましたが、セミナーのおかげでそうした声はなくなりました」と振り返る。また、ツェンデスレンさんは、2人に何か指示をする時に、“あれを取って”と抽象的に言うのではなく、“箱の中から赤いものを1つ持ってきて”と、具体的な話し方をする社員が増えてきたのを感じている。「社員たちがこうした配慮を当たり前にできるようになれば、社内だけでなく、街中で障害者に出会った時も適切な配慮ができるようになるのではないでしょうか」と期待を寄せる。

自社の商品を一つ一つ丁寧に説明するツェンデスレンさん(2024年6月撮影)

また、野菜の皮をむいたり果物をカットしたりする作業を専任で行うポジションをバトゾリグさんのために新設したほか、工場でのサポートや見守りの体制を手厚くするために、工場長のオユマーさんと、指導係のエンフジャルガルさんに辞令を出した。「新しい環境に慣れるまでは誰でも大変なものですが、最近は作業スピードも早くなりました」と優しく話すエンフジャルガルさん。一方、オユマーさんも「時間を守り真面目に頑張る2人の姿を見て、社員たちも障害への理解が深まってきたようです」と話す。彼女たちのあたたかい口調から、工場内の雰囲気の良さが伝わってくる。

ツェンデスレンさんは、トゥグルドゥルさんとバトゾリグさんの前にも知的障害者を1人採用したことがあるが、その時は残念ながらすぐに退職されてしまったという。同じ失敗を繰り返したくないと思うあまり、知的障害者の雇用にいつしか慎重になっていたツェンデスレンさんの背中を押したのが、ウヤンガさんだった。「個人的に信頼しているウヤンガさんがジョブコーチとしてきめ細かく相談に乗ってくれたからこそ、もう一度、知的障害者の採用に踏み切ることができました」と微笑む彼女の言葉に、二人三脚で取り組んできた二人の姿が浮かぶ。

左からバトゾリグさん、人事マネジャーのツェンデスレンさん、トゥグルドゥルさん、そしてジョブコーチのウヤンガさん(2024年6月撮影)

新たな基金を通じて障害者支援活動の助成も開始

トゥグルドゥルさん(後列左から2人目)とバトゾリグさん(前列左)を囲む工場の仲間たち。後列右から2人目が人事マネジャーのツェンデスレンさん(2024年6月撮影)

長く障害者の就労支援に携わってきたウヤンガさんは、「残念ながらモンゴル社会ではまだまだ知的障害がある人が職場に定着しづらいのが現状です」としたうえで、「障害者の就労支援は、ただ職場に紹介するだけでは不十分で、親や職場の理解が欠かせません」と訴える。さらに、「ジョブコーチとは、時に親ですら知らない性格を知っている存在です。トゥグルドゥルさんとバトゾリグさんのような好事例を通じて、適切な支援があれば障害者も働けることを発信していきたいのです」と意気込むウヤンガさん。「障害者支援は多くの団体やNGOが活動している分野だからこそ相互に連携し、積極的に動ける余地は大きいと思います」と言い切る横顔に、強い使命感とプライドが滲む。

そんなウヤンガさんとの連携を通じ、モンフードランドはこのほどさらなる新たな挑戦を始める。売上の一部を充てて「トム・ハンガイ」という基金を立ち上げ、障害児支援に取り組む教師や親を奨励する計画だという。なお、「トム」はモンゴル語で「息子・娘」を意味し、「ハンガイ」はホラン副社長の息子の名前にちなんでいる。同社の商品の購入がそのまま障害者の支援につながることを消費者にもアピールするために、今後、すべての全パッケージにヴィーガンマークとともに新基金のロゴを表示するという。

創業以来、常に時代の潮流を先読みしつつ、「地球にも人にも優しい企業」という理念に忠実に、モンゴル社会で先駆的なムーブメントを仕掛け続けてきたモンフードランド。そんな同社が、従来の取り組みに甘んじることなく、DPUB2が育成したジョブコーチと二人三脚で新しい障害者支援の仕組みを立ち上げたこの事例は、ジョブコーチという外部者の存在が触媒となって企業にポジティブな化学反応が起き、新たな価値がもたらされることを示している。そこから生まれる新たな機運こそ、障害者への偏見や誤った認識を打ち砕く確かな一打となるはずだ。

企業概要

| 企業名 | モンフードランド |

|---|---|

| 事業 | グラノーラ、シリアル食品の製造・販売 |

| 従業員数 | 約60人(2024年9月時点) |

| 障害者数 | 4人(2024年9月時点) |

| 雇用のきっかけ | ・「地球にも人にも優しい企業」をコンセプトに掲げるうえで、障害者の雇用は当然の課題だった。 ・人事マネジャーとジョブコーチが共にヴィーガン主義者で、個人的に親しい関係だった。 ・ジョブコーチから副社長と人事マネジャーに対して強い働きかけがあった。 |

| 雇用の工夫 | ・同じ職業訓練校で学び、もともと友人同士だった知的障害者2人を同時に採用し、同じ部署に配属することで、周囲から孤立しないように配慮した。 ・採用の前後にジョブコーチが障害理解に関する研修を複数回、社内で実施した。 ・採用する知的障害者に適したポジションを新たに作った。 |

ジョブコーチ就労支援サービスとは

ジョブコーチを通じた障害者と企業向けの専門的な就労支援サービスのことで、モンゴル障害者開発庁が中心となって2022年6月から提供が開始された。

このサービスを通じて、今後、年間数百人の障害者が企業に雇用されることが期待される一方、障害者の雇用が難しい企業には、納付金を納めることで社会的責任を果たすよう求められている。