Tanaka Chisato

Édition de la version française : Jérôme Pace

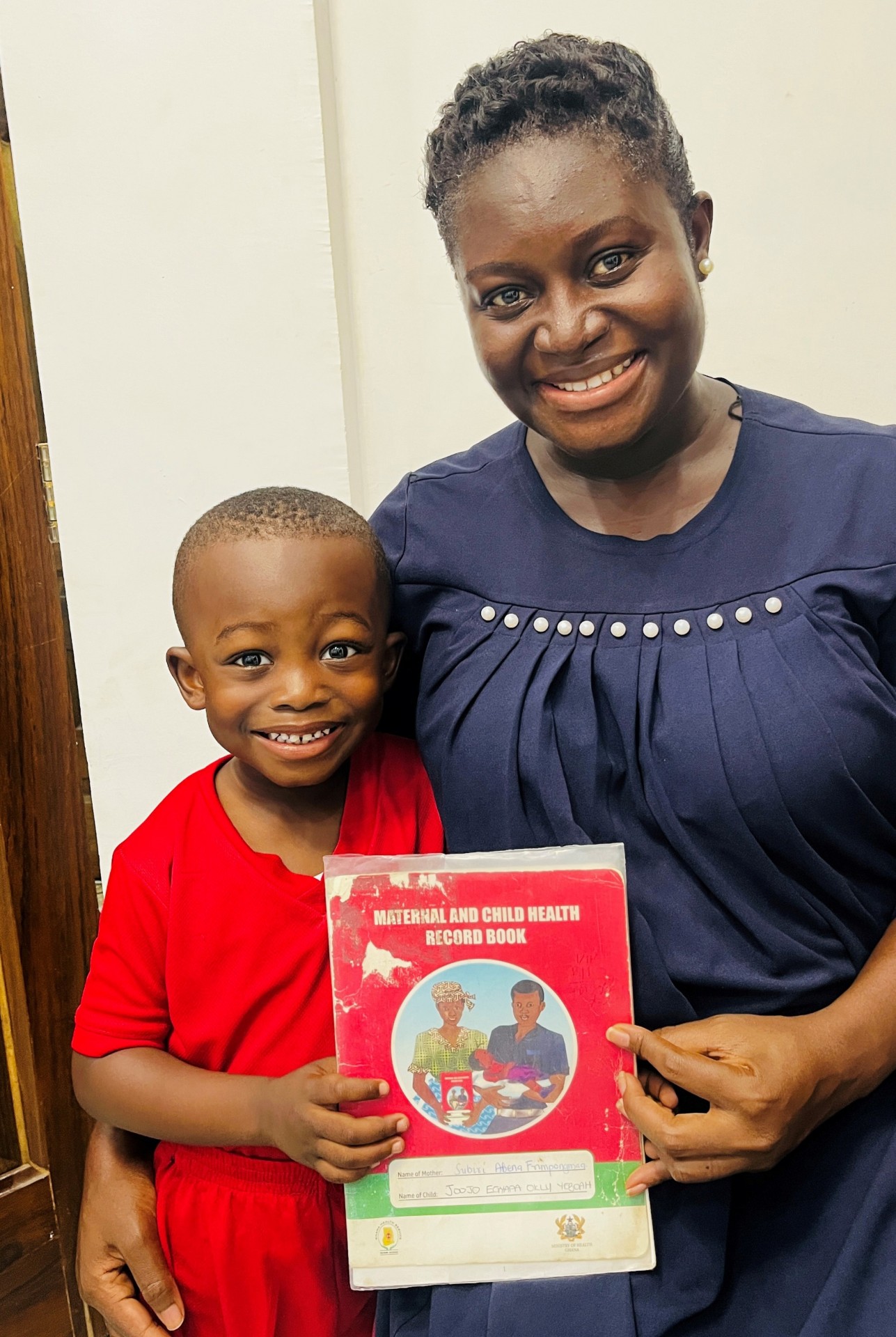

(La conseillère principale en santé à la JICA, Hagiwara Akiko, présente le carnet de santé mère-enfant à une mère et son enfant dans un centre de santé près de Bolgatanga, au Ghana, en 2016/Photo : JICA)

Série : L’Afrique en ligne de mire

À l’approche de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), organisée du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon, la JICA partage une série de récits explorant les défis et les promesses du continent africain. Une série dont l’objectif est de mettre en lumière la mission de la JICA, tout en rendant hommage aux efforts, idées et potentiels locaux. Ce premier épisode traite de la santé maternelle et infantile.

Par un après-midi étouffant, à l’ombre de manguiers, dans le nord du Ghana, Hagiwara Akiko s’accroupit auprès d’un groupe d’habitants musulmans de la région. Elle feuillette doucement un livret coloré illustré par l’image d’une mère allaitant son nouveau-né. Pourtant, elle ne se contente pas de leur montrer les illustrations qu’il renferme, mais observe attentivement leurs réactions : cette image d’une mère allaitant en public, sera-t-elle, par exemple, acceptée par la petite communauté ? De même : risquera-t-elle de heurter les personnes âgées ?

« Le retour d’information est essentiel pour que notre contenu ne choque pas et puisse être utilisé à grande échelle », explique Hagiwara Akiko.

Ce livret, le carnet de santé mère-enfant, ou, plus simplement, le carnet MCH (Maternal and Child Health Handbook), est bien plus qu’un simple outil de sensibilisation : c’est un véritable levier de changement. Créé au Japon en 1948, il est à la fois un registre médical et un guide parental, retraçant tout du parcours médical du futur nouveau-né, des consultations prénatales aux vaccinations, en passant par les courbes de sa croissance et les étapes de son développement.

Pour Hagiwara Akiko, conseillère principale en santé à la JICA, ce petit carnet est devenu une mission de vie. Depuis près de vingt ans, elle l’adapte et le déploie à travers le monde – de la Palestine à l’Afrique de l’Ouest, notamment au Ghana, en Sierra Leone et au Libéria – avec l’ambition d’offrir de meilleures chances de survie aux mères et à leurs enfants.

De nombreux pays disposent de dossiers de santé à domicile. Mais la version japonaise se distingue en regroupant les informations concernant la mère et l’enfant en un seul document. En Afrique, les mères utilisent souvent des carnets séparés pour elles-mêmes, leurs enfants et les vaccinations – ce qui entraîne parfois des pertes d’informations. Les médecins travaillent alors à l’aveugle. Le carnet MCH résout ce problème.

L’aventure du carnet MCH a débuté en Palestine en 2005. Cependant, Hagiwara Akiko s’est vite rendu compte que son travail pouvait aussi bénéficier aux Japonais.

En effet, sur place, son équipe, en partenariat avec le gouvernement et des agences des Nations unies (Unicef, UNRWA et OMS), est partie de rien pour concevoir le carnet MCH, réussissant à le numériser pour les réfugiés palestiniens afin de permettre aux enfants déplacés par les conflits de conserver un accès à leurs données médicales et aux soins de santé.

Cette expérience a profondément changé sa vision de la mission de la JICA : non seulement partager, auprès de ses partenaires et sur un pied d’égalité, connaissance et savoir-faire, mais également rapporter au Japon des enseignements précieux, comme les meilleures façons de numériser le carnet.

Un autre enseignement fort en Palestine : une approche unique ne convient pas à tout le monde, chaque communauté ayant ses spécificités (besoins, croyances, climat). Ainsi, au Ghana, le carnet MCH doit être plus grand qu’au Japon, les agents de santé sur place n’étant pas habitués à écrire dans de petits carnets. Cependant, il ne peut pas être trop grand non plus, car les mères ont pris l’habitude de le glisser dans leur sac à main : une taille imposante obligerait à le plier et en abîmerait les pages.

Hagiwara Akiko et son équipe ont donc mené des essais répétés en collaboration directe avec le personnel de santé en première ligne et les mères sollicitées. Résultat : un format optimal, compact, léger et facile à glisser dans un sac à main. Une autre caractéristique importante est la présence sur la couverture d’un vernis sélectif, un revêtement protecteur appliqué sur certaines zones de sa surface qui permet de protéger le carnet de la chaleur et offre la possibilité aux professionnels de santé d’y inscrire directement les noms de la mère et de l’enfant.

Parmi les nombreuses utilisatrices du carnet MCH, on trouve Abena Subiri, une auditrice de 32 ans vivant à Accra, la capitale ghanéenne. Depuis qu’elle a reçu son carnet MCH à l’hôpital, elle ne le quitte plus : « Je le garde dans mon sac. Je vais au travail avec », raconte-t-elle.

(L’auditrice Abena Subiri pose avec son fils à Accra, au Ghana, le 15 mai 2025/Photo : Linda Okyir)

Elle l’a même apporté à la maternité pour son accouchement.

« C’est comme un passeport. C’est même une obligation... Sans le carnet MCH, les médecins disent qu’ils ne peuvent rien faire pour vous. »

Aujourd’hui enceinte de son deuxième enfant, prévu pour septembre, elle le consulte régulièrement pour suivre ses rendez-vous.

Le carnet MCH du Ghana est coloré et conçu pour être facile d’utilisation tant du point de vue des agents de santé que de celui des mères. Grâce à un code couleur, les utilisateurs peuvent en effet trouver rapidement l’information dont ils ont besoin : l’orange correspond aux soins prénatals, le jaune aux soins de l’accouchement, le bleu aux soins du nouveau-né, et le vert aux soins de l’enfant. Ce système aide notamment les agents de santé à remplir et à consulter les dossiers sans avoir à feuilleter l’ensemble des 64 pages du carnet. Les carnets MCH sont également lumineux et riches en illustrations et schémas pour accompagner les femmes ayant des difficultés de lecture ou parlant une langue locale différente de celle du carnet. Ils incluent aussi un système ludique de récompenses : les mères reçoivent un tampon en forme d’étoile chaque fois qu’elles réalisent un examen médical pour elles-mêmes et leur bébé.

(La page de collecte des tampons, ou « carte de continuité des soins », permet de suivre les consultations prénatales et postnatales, les vaccinations et les autres services de santé maternelle et infantile/Photo : JICA)

Au Ghana, l’étoile est le symbole suprême de la reconnaissance. Offrir une étoile aux mères les motive puissamment et est une véritable source d’encouragement.

« On se sent spéciale quand on vous dit que vous êtes une étoile, confie Abena Subiri. Cela signifie que vous jouez un rôle important. Vous êtes un modèle. Les autres vous regardent avec admiration. »

La JICA étudie chaque culture pour adapter les tampons. En Afghanistan, par exemple, ils sont en forme de tulipe, donnant aux mères l’impression de collectionner des fleurs.

Tout en respectant les coutumes locales, Hagiwara Akiko n’hésite pas à les bousculer doucement. Ainsi, en Palestine, sur les conseils de sages-femmes musulmanes, elle a inclus des illustrations mettant en scène des hommes qui, donnant le biberon, sont impliqués dans les soins de leur nouveau-né, ou des jeunes filles étudiant aux côtés de jeunes garçons – des images discrètes, mais puissantes qui favorisent l’égalité des genres.

Forts des succès des programmes palestiniens et indonésiens, les programmes africains ont adopté la même approche : le carnet MCH représente désormais des hommes accompagnant leur épouse enceinte aux rendez-vous médicaux, discutant des médicaments et participant aux consultations.

(Une sage-femme conseille une femme enceinte et son mari à l’aide du carnet MCH, dans un centre près de Kumasi, au Ghana, 2021/Photo : Hagiwara Akiko)

Grâce à ces carnets soigneusement conçus, le nombre de visites dans les maternités a connu une hausse spectaculaire. En 2014, seulement 20 % des mères ghanéennes se rendaient à l’hôpital dans les deux jours après l’accouchement. En 2022, ce chiffre a atteint 87 %. Une donnée cruciale, car près de la moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans surviennent dans les 28 premiers jours de vie, 70 % d’entre eux ayant lieu durant la première semaine.

Aujourd’hui, 80 % des enfants de moins de 5 ans au Ghana ont un suivi régulier de leur poids et de leur taille. Connaître la date de naissance, la taille et le poids permet de détecter précocement les cas de malnutrition ou de retard de développement.

Mais même les meilleurs outils ont leurs limites.

« S’il n’y a ni vaccinations ni examens dans les centres, le carnet n’est qu’un bout de papier. Il n’a aucune utilité », avertit Hagiwara Akiko. « De même, si les livrets sont en nombre insuffisant, ou si le personnel de santé n’est pas correctement formé à leur utilisation, leurs bénéfices potentiels ne seront pas pleinement réalisés. Produire un bon livret n’est donc que la première étape du programme des carnets MCH. Notre objectif est véritablement d’accompagner les pays dans l’intégration du carnet au sein de leurs institutions et dans la pérennisation du programme dans leurs systèmes nationaux de santé. »

En milieu rural, les mères font, en effet, encore face à de nombreux obstacles : coût du transport, interdiction de voyager imposée par la famille, surcharge de travail, manque de personnel médical dans les cliniques, etc.

Hagiwara Akiko a aussi constaté le poids de certaines traditions.

Dans certaines communautés du Ghana, les femmes hésitent à annoncer leur grossesse trop tôt, de peur d’attirer le malheur. Alors que l’OMS recommande au moins huit visites prénatales, seulement 32 % des femmes ghanéennes atteignaient cet objectif en 2020.

(Une infirmière communautaire prodigue des conseils à une femme enceinte à l’aide du carnet MCH, 2019/Photo : Hagiwara Akiko)

Pourtant, l’espoir demeure.

Hagiwara Akiko se souvient d’une scène marquante : une fillette lisant le carnet MCH avec sa mère enceinte. Pour la conseillère en santé, un instant fort et symbolique de la réussite du projet.

« J’ai l’impression que les choses évoluent : les femmes prennent en main leur santé, elles font des choix éclairés, elles s’émancipent », confie-t-elle.

Aujourd’hui, le carnet MCH est utilisé dans au moins dix-huit pays africains et existe dans trois langues : anglais, français et portugais. La JICA consacre ainsi chaque année, via diverses interventions basées sur des preuves d’engagement (par exemple, le développement et l’utilisation des carnets), près d’un milliard de yens (environ 6,7 millions de dollars américains) dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile en Afrique.

À 62 ans, Hagiwara Akiko – mère de deux filles – continue de transformer en silence les soins à destination des femmes et des enfants. Elle collabore avec l’Unicef, l’OMS et la Banque mondiale dans le cadre d’initiatives de santé maternelle et infantile.

Elle se réjouit de voir des entreprises japonaises s’intéresser à la numérisation du carnet MCH en Afrique.

« On pourrait même imaginer un cycle où ces entreprises, ayant appris de leurs partenaires africains, rapatrieraient ensuite leur technologie au Japon », conclut-elle.

scroll