- トップページ

- JICA TICAD9特設サイト

- 取り組み

- TICAD特別インタビュー

- 母子手帳がつなぐアフリカの健康と希望 現地から日本へ「学びの還流」も

田中千里

日本語版編集:北松克朗

(2016年、ガーナのボルガタンガ近郊の保健センターで住民に母子手帳を見せる萩原明子さん/ JICA提供)

シリーズ:アフリカの課題と可能性

2025

年8月に開催される第9回アフリカ開発会議(TICAD9)に先立ち、現在のアフリカが抱える様々な課題とその解決への動きを伝えるストーリーをシリーズでお届けします。アフリカ各地で支援に活躍する人々、彼らの幅広い活動や今後の可能性に光を当てるとともに、JICAが行っている協力についてもご紹介します。第1回目は、母子保健に焦点を当てる。

灼熱の昼下がり、ガーナ北部のマンゴーの木陰に座っている地元住民の親子に、JICAの母子保健分野の国際協力専門員である萩原明子さんは自分もしゃがみ込んでカラフルな小冊子を見せていた。そのページには新生児に授乳する母親のイラストが描かれている。

このムスリムのコミュニティで、母親たちが授乳する様子を描いた挿絵は受け入れられるのだろうか?萩原さんは冊子を説明しながら、彼らがイラストにどんな反応を示すのか観察していた。

「そうした住民たちからのフィードバックはとても重要です。この冊子が彼らに不快感を与えることなく、広く使ってもらえるものであることを確認したいのです」と萩原さんは語る。

萩原さんが見せていたのは、母子健康手帳(MCHハンドブック、母子手帳)だ。妊娠・出産、産後や乳幼児の健診、子どもの発育、予防接種などまで、母と子の健康記録と育児ガイドを一つにまとめた母子手帳は1948年に日本で誕生した。以来、母子の健康と子供の成長を守るための重要な手帳として、世界各地で普及が広がっている。

JICAの国際協力専門員である萩原さんにとって、母子手帳の普及活動はすでに20年近く取り組んでいるライフワークともいえる。萩原さんはこれまで、パレスチナ、ガーナ、シエラレオネ、リベリアなど世界各地に赴き、母子手帳を人々の生活に根付かせる努力を続けてきた。

しかし、多くの国や地域で人々の健康記録は使われているものの、日本の母子手帳のように母親と子どもの記録をひとつにまとめて閲覧できる冊子が隅々まで普及しているわけではない。

アフリカでは母親用、子ども用、予防接種用と手帳がそれぞれ分かれている地域が多く、必要な情報が分断されたり、失われたりすることがしばしば起きる。このため、医師も患者の健康状態などを正確に把握できないまま診察を行うケースが少なくない。こうした事態を防ぐには、母子手帳を作り、その利用を徹底することが重要な対策になる。

萩原さんが母子手帳の普及に初めて取り組んだのは2005年、パレスチナでのプロジェクトだった。パレスチナ自治政府や国連機関(UNICEF、UNRWA、WHO)と連携しながら、より多くの人たちが抵抗なく手帳を利用できるよう、その内容、大きさ、デザインなどには地域の文化や信仰上の必要性もできるだけ反映した。

さらに、パレスチナ難民向けに、日本ではまだ全国的に実現していない手帳のデジタル化にも成功した。これにより、紛争によって避難を余儀なくされた子どもたちも、自身の大切な健康情報や医療サービスにオンラインでアクセスできるようになった。

この経験を通して、JICAが単に日本が持つ母子手帳のノウハウや知識を世界に共有するだけでなく、各地の現場から得た様々な学びを日本に還元できるのではないかと感じるようになった、と萩原さんは言う。

パレスチナでのデジタル化の成功は、まさに日本での実現につながる可能性がある事例だ。さらに、地域の暮らしや文化などを反映した手帳のローカライゼーションもパレスチナの経験から得た貴重な学びだった。

母子手帳を広く受け入れてもらうには、人々の暮らしに合わせたカスタマイズも必要だ。たとえばガーナでは、日本よりも若干大きめの母子手帳が求められた。小さなサイズだと医療従事者が手で記入することが難しいからだ。しかし、あまりに大きすぎると、母親たちがバッグに折って入れページが傷んでしまうという問題があった。

そこで萩原さんたちは、第一線で働く保健師と現地の母親たちと何度も話し合って試行錯誤を繰り返し、コンパクトで軽量、バッグに収まりやすい最適なサイズを見つけ出した。また、表紙の一部に保護コーティングを施した。熱帯の気候でも手帳を保護するとともに、医療従事者が母親と子どもの名前を直接書き込めるようになっている。

ガーナの首都アクラに住む32歳の会計監査官、アベナ・スビリさんは、病院で手帳を受け取って以来、その手帳を常に持ち歩いているという。彼女は長男を出産した際も、手帳を忘れずに持って行った。

「バッグに入れていつも持ち歩いています。仕事にも一緒に持って行っています」と彼女は言う。「これはパスポートのようなもの。病院では『この手帳がなければ何もできません』と言われるほど必須なんです」

現在2人目の子どもを妊娠中の彼女は、定期健診のスケジュールを確認するために、手帳を頻繁に読み返している。

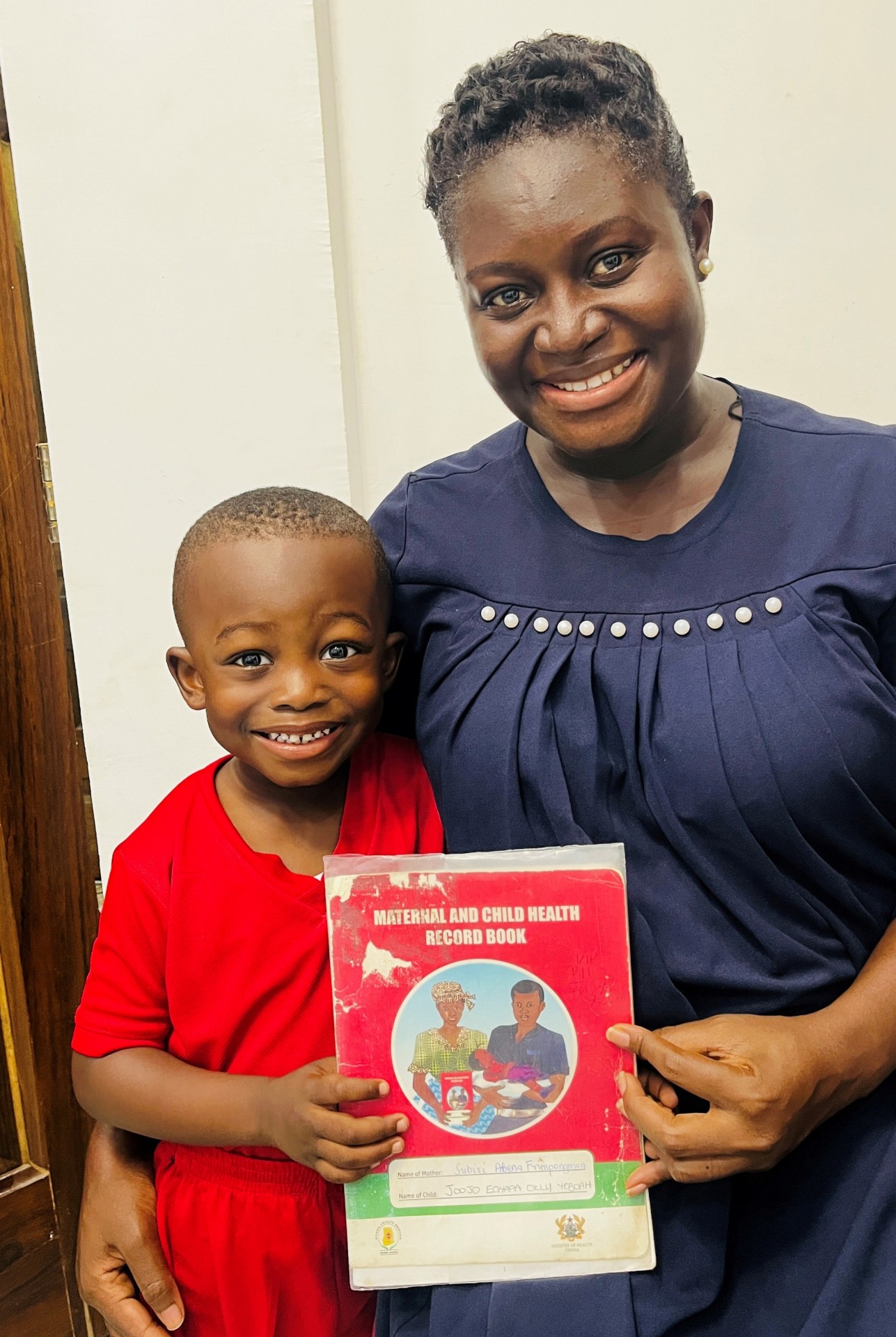

(2025年5月15日、ガーナのアクラで息子と写真に映るアベナ・スビリさん/ 写真:リンダ・オキール)

ガーナの母子健康手帳は64ページあるが、項目ごとにカラフルに色分けされているので、必要な情報を素早く見つけることができる。保健師と母親の双方が使いやすいように、という配慮だ。オレンジは妊娠ケアのページ、黄色は出産ケア、青は新生児ケア、緑は育児ケアを示す。この色分けのおかげで、保健師は手帳のページを何枚もめくらなくても、記録の記入や確認ができるようになっている。

また、識字率が低い女性や手帳の言語とは異なる現地語を話す女性のために、多くのビジュアルや図解が盛り込まれている。遊び心のあるご褒美システムも特徴で、母親が自分自身と赤ちゃんの健康診断を受けるたびに、星形のスタンプを押してもらえる。

(MCH手帳には、妊婦健診、産後ケア、予防接種などの記録ができる「継続ケアカード(Continuity of Care Card)」ページがある/ JICA提供)

ガーナでは、スターは最高の評価を意味するという。スタンプを使うことで、母親たちの健診への意欲が高まり、そして励みにもなっていると萩原さんは説明する。

「誰かに『あなたはスターだ』と言われると特別な気持ちになります」と話すスビリさん。「それは、私が重要な役割を果たしているという意味。私は誰かの手本であり、周囲から尊敬される存在なのだと感じます」

こうした地域文化に合わせた手帳のカスタマイズだけでなく、萩原さんは伝統的な価値観への挑戦もためらわない。

パレスチナでは、地元の助産師たちが「父親が育児に積極的に関わる姿を描いてほしい」と提案してきた。ムスリムの社会では男女の役割について厳格な意識を持つ人も少なくない。しかし、萩原さんはこの提案を取り入れ、父親が赤ちゃんに授乳したり、女の子が男の子と並んで勉強しているイラストを手帳に加えた。これらの静かだが力強いイメージは、ジェンダー平等のメッセージを含んでいる。

こうしたメッセージ性に富んだ工夫は、アフリカ各地の手帳にも反映されている。男性の育児参加を促す目的として、夫が妊婦健診に付き添ったり、一緒に薬を確認したり、診察に立ち会ったりするイラストが描かれている。

こうして丹念にデザインされた母子手帳の導入により、ガーナにおける産科病棟へ診療に訪れる人々の数は劇的に増加した。

(2021年、ガーナのクマシ近郊の保健センターで、妊婦とその夫に栄養指導を行う助産師/ 撮影:萩原明子)

2014年には出産後2日以内に産科医療・産前産後ケアを訪れる母親はガーナではわずか20%だったが、2022年には87%にまで増加した。この増加は乳幼児死亡数の低減につながるという大きな意味を持つ。ガーナでは5歳未満で亡くなる子どものおよそ半数は生まれてからわずか28日以内、そのうち約7割は生後1週間のうちに死亡している、という現実がある。

母子手帳の普及により、現在ではガーナ国内の5歳未満の子どもの約80%が体重や身長を記録されている。生年月日と出生体重、出生身長がわかることで、医療従事者は年齢に対する成長の具合を判断し、栄養失調や発達の遅れを特定できる。

(2019年、MCH手帳を使って妊婦に健康相談を行う地域保健師/ 撮影:萩原明子)

しかし、母子の健康を守る優れたツールである母子手帳も、それだけでは限界があると萩原さんは語る。

「予防接種や適切な診察が受けられない施設では、手帳はただの紙切れにすぎません。記録する意味がないのです」と萩原さんは言う。

「もし手帳の供給が不足していたり、保健師が効果的に使うための適切な訓練を受けていなければ、手帳の潜在的な効果は実現されません。ですから、良い手帳を作ることは母子健康手帳プログラムの第一歩に過ぎません。私たちは各国が手帳を自国の制度に統合し、母子健康手帳プログラムを国の保健システム内で持続できるよう支援しています」と萩原さんは付け加えた。

農村部の母親たちは依然として、多くの障壁に直面している。保健センターや病院に行くまでの高額な交通費、家族の理解不足、仕事の重圧、保健施設の人手不足など、様々な事情により検診をまともに受けられない妊婦が農村部には大勢いる。

こういった問題に加えて、昔から続く地方の迷信が妨げとなることもある。ガーナのある地域では「妊娠を早く周囲に知られると流産する」と信じられており、多くの女性が出産の数ヶ月前になってようやく医師にかかる。

世界保健機関(WHO)は、妊娠中に最低8回の健診を推奨しているが、2020年時点でガーナでこの目標を達成した妊婦はわずか32%に過ぎなかった。

それでも希望はあると萩原さんは言う。

萩原さんには忘れられない光景がある。ある日、妊娠している母親の隣で、小さな女の子が母子手帳を一緒に熱心に読んでいた。母と子が手帳に記された自分たちの医療や健康を語り合う。その姿こそが、このプロジェクトのすべてを物語っていると彼女は語る。

幼い頃から母子の健康について学ぶことが、健康改善における女性のエンパワーメント(能力開化)につながると萩原さんは考えている。「女性の将来の健康改善、意思決定、エンパワーメントなどについて、これから 随分変わっていくんだろうなと感じました」

現在、母子手帳は少なくとも18か国のアフリカ諸国で使われており、英語、フランス語、ポルトガル語の主に3言語で発行されている。

萩原さん自身も2人の娘を育てた母親だ。現在も専門員として、ユニセフ、WHO、世界銀行と連携し、世界の母子保健のあり方を根本から改善する取り組みに注力している。

最近では、アフリカでの母子手帳のデジタル化に関心を持つ日本企業が増えてきていることも、萩原さんにとっては大きな希望だ。

「そうした企業がアフリカでテストをして、そのノウハウや成功例を日本に持ち帰る。将来はそんな学びの環流 のようなことも可能になるかもしれないと思っています」

scroll