会議室と現場「影の主役」

前回のプロジェクトニュース Vol.4「国家試験問題の作成現場に潜入!」で紹介したヴァンヴィエンに戻ってきました。保健省がガイドラインのような公文書を作成する際に集まるコアメンバー約30名と共に、俗に「リトリート」と呼ばれる合宿形式のワークショップを開催。自分達の職場近くでワークショップを開催していると、急用が入った際に本省へすぐに呼び戻されてしまうことが頻発します。ですので、物理的にすぐには戻りにくい場所で合宿を組み、議論に全集中を向ける環境を作ることが国連やJICAのプロジェクトではよくあります。それを今回、プロジェクトチーム全員6名で10月中旬、1週間サポートしてきました。

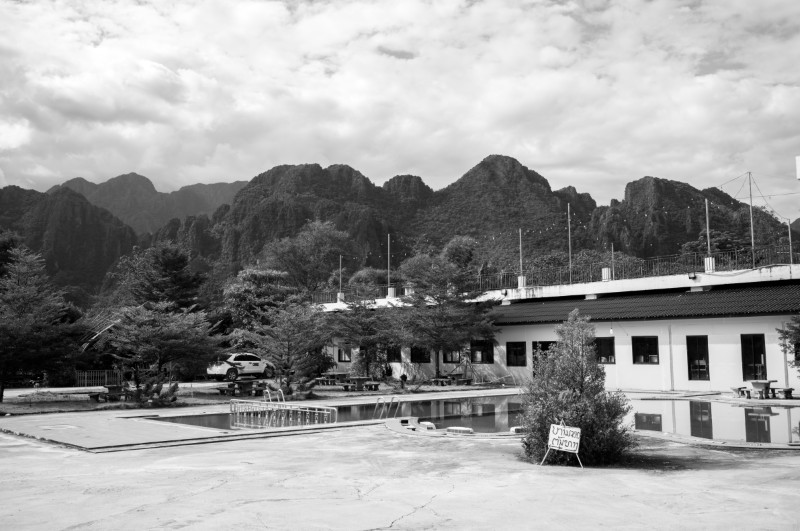

リトリート会場は中心地から車で5分離れており、人混みから離れて議論に集中できる環境が整っている

会場裏にはメコン川が流れ、対岸には熱気球で展望を楽しむ山々がそびえる

独占中の会場には他のスタッフは皆無

前回のMCQ作成時同様にランチは持ち寄りで済ます参加者たち

背景

今回のリトリートの目的は、JICAの支援で2015年に保健省が一度改定した看護業務範囲(Guidelines for the Scope of the Nursing Practice: SoP)の再改定です。この動きの背景は、地域における疾病予防や健康増進に通じるプライマリーヘルスケア(PHC)の推進が関係しています。ラオスでは、地方レベルでPHCを推進しようとしており、フィールド調査の結果、現在の記載内容と現場看護師の実務が大きく乖離していることがわかりました。看護師の実情に合わせた業務範囲に拡大しましょう、そしてガイドラインに沿った範囲で看護実践を行いましょうというもの。

そのため保健省と中央病院だけで議論をしても現場との乖離を穴埋めすることはできず、机上の空論になるおそれがあるため、ラオス北部・中部・南部の県、郡、村レベルから数名ずつ招待しました。これが今回のリトリート開始までのあらすじです。

始まってみると結果的に形はある程度出来上がるものです。今回もSoP改定ドラフトはほぼ完成し、微修正をするのみとなりました。議論は白熱し、保健省をはじめとする管理側からは、‘看護師はこうであるべき’だという‘べき論’が出てきます。一方で‘べき論’は分かるが、医師のいないヘルスセンターで実際に行われているのはこうだ’という現実を突きつけるわけです。その瞬間、言葉の空中戦が激化します。

ヒヤヒヤしていると、保健省副局長の導きで、郡・ヘルスセンターレベルの現状を詳しく聞き取りながら、ケースバイケースなんだという現実を保健省と中央病院職員が知っていくプロセスの筋が見えてくると一安心。プロジェクトとしては、日本で医療従事者として活躍している日本人専門家が時々提案を横から入れながらも我慢の場面です。背景と議論はこんな感じで終了。

ウドムサイ県・ホン郡・ナシェンディ保健センターから参加されたロサヴァン氏(右端男性)。公務員として同じヘルスセンターに10年勤務しているレアなケース

専門用語の理解度を問われ、中央と村で知識レベルは変わらないと説明し会場の笑いを誘うヴィアンカム保健センターの副センター長のパリアさん(右から2人目の発表者)

ラオスでは保健医療施設の多くが公的機関にあたり、そこで働く医療従事者は公務員になります。しかし公務員の新規採用数に上限を設けているため、医・看護系学校を卒業しても公務員にならなければ職がありません。従って、ボランティアや契約職員という非正規枠で保障のない環境で働く看護師が非常に多い傾向にあります。その公務員枠は‘勝ち取る’ものというのがラオスの特色。

今回は、そんな公務員枠を勝ち取り、現場の実情を他の誰よりも知っている、村のヘルスセンターに勤務する看護師の一人に話をお聞きしたのでご紹介します。

村のHERO

ウドムサイ県のロサヴァンさん(写真5&7)は、計94村あるホン郡の保健センターに勤める31歳の若手男性看護師。郡内のヘルスセンター10施設の中から選ばれし若者は、上で説明した公務員枠を国から見事ゲットして10年以上働いています。2013-2014年、ラオスの保健システム改革による保健セクター予算増(9%アップ)をベースに、保健省は国民の死亡率減少と医療従事者の確保・定着を合言葉に、全国の特に郡や村にボランティアや契約スタッフとして勤務している看護師・助産師を対象に公務員枠を約4,000人分新たに充てるキャンペーンを実施しました1。それに丁度応募していた彼は、公務員のステータスを勝ち取り、センターで日々奮闘しています。

毎日10人以上の外来患者さんが行き来する彼のヘルスセンターは、医師、医師アシスタント、助産師と彼自身、4名の職員とボランティア4名の計8人体制と山奥の村にしては比較的大規模。場所はウドムサイの山奥、多民族国家ラオスの2部族が住んでいるエリアにあります。カム族とモン族が入り混ざったエリアでは、特に女性は部族語しか話せない患者さんもいらっしゃるため、彼は幼少期に友達との遊びの中で覚えた部族語を駆使して通訳の役割も担っています。過去にワクチン接種後遺症が発生し、保健活動に対する不信感が残るそのコミュニティーにおいて、負のイメージを払拭するための架け橋としてコミッ トしています。

ロサヴァン氏は助産の経験もあるという。郡病院でスキルアップのための研修等を受けたくてもなかなか許可が降りず苦労していると漏らしていますが、それでも郡内のヘルスセンター同士、横のネットワークを構築して訪問しあい、互いに村のニーズを持ち寄り、足りないところを実地訓練で鍛え上げているとのお話し。今回のリトリートに参加して‘我々が出来ることを世に示し、看護師のマルチな能力を見せることが出来る良い機会だ’と捉えていらっしゃいました。SoPで業務範囲が正式に拡大されると負担にならないかこっそり聞いてみたところ、‘全然負担にならないよ。というのも、正直なところ、現場での本当の業務は、ここ数日議論されてきた内容ではカバーしきれていないしもっと複雑’とポツリとこぼされました。彼のその発言は、今回再改定してもまだまだ現場を反映するには時間がかかることを示唆しています。一方、数少ない男性看護師として、またコミュニティーに欠かすことのできない人材として、地域を支えていく気概と誇りも見え隠れしています。

村の保健センターで実践している事例を紹介するロサヴァン氏

首都ヴィエンチャンから電車で3時間、レンタカーで更に3時間。彼が支えるコミュニティーと共に村のヒーローであろう彼のストーリーを今後も追っていきます。

1Health Systems in Transition Vol. 4 No. 1 2014, Lao People’s Democratic Republic Health System Review; World Health Organization 2018, Overview of Lao Health Systems Development 2009-2017

会場全体の様子

文責:田中博崇(業務調整)