2. SPLASHプロジェクト研究テーマ1 「腸管病原性微生物の一斉定量アッセイの開発と地域の下痢リスク構造の解明」について

みなさん、こんにちは、SPLASHプロジェクトで研究テーマ1を担当する、東北大学大学院工学研究科 環境水質工学研究室の大石若菜(助教)です。

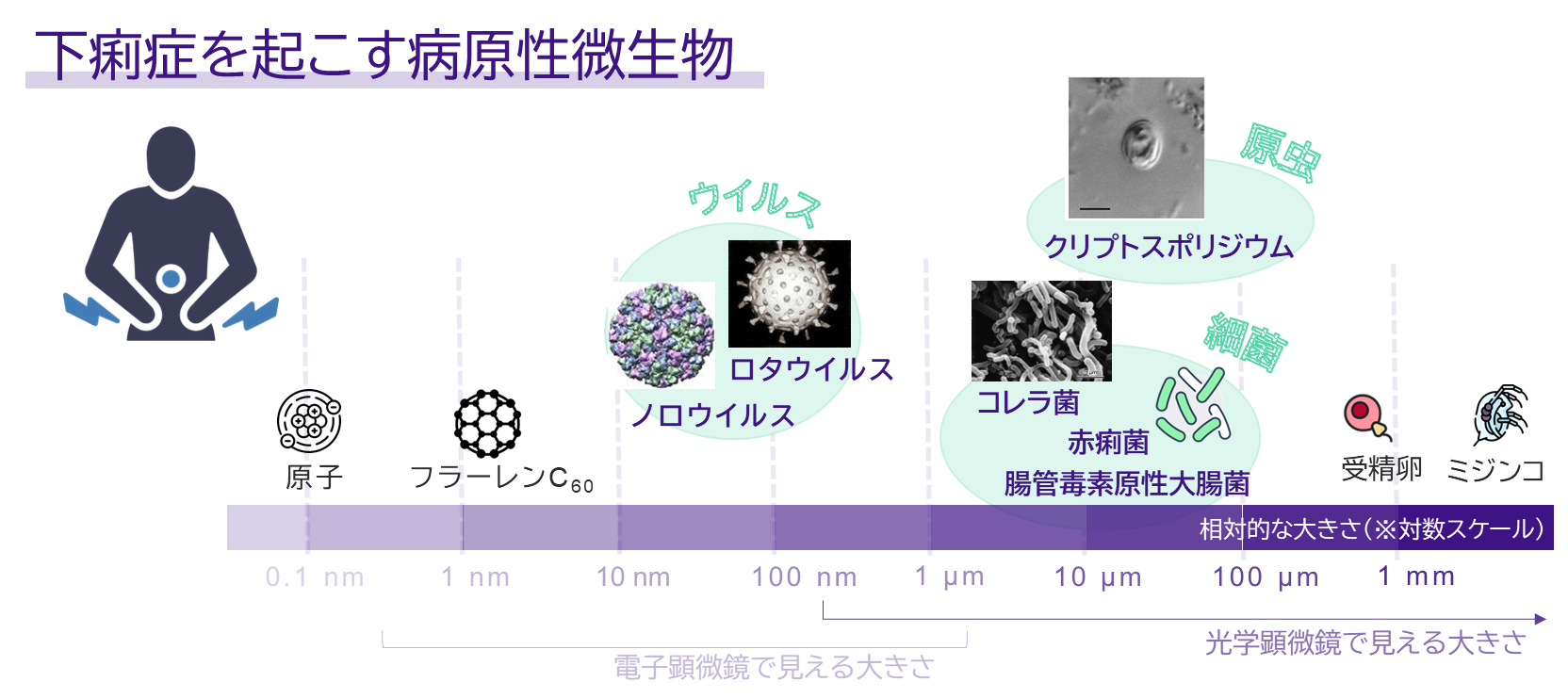

下痢症は、糞便で汚染された食べ物や水、汚れた手を介して、腸管病原性微生物を摂取し、感染することで罹る感染症です。下痢症を起こす腸管病原性微生物には、ウイルス、細菌および原虫に分類される多様な病原体がおり、図に示す6種類の病原体はサブサハラの子供の下痢症の原因の8割を占めています。糞便の管理が適切でなかったり、清掃や手洗いが徹底されていない状況では、生活環境がこれらの病原体に汚染され、さらに汚染された飲み水などを介して、日常生活の中で知らぬ間に病原体に曝露するリスクが懸念されます。しかし、どの病原体も小さく、肉眼で捉えることはできないため、生活環境での汚染の広がりやヒトへの感染経路を把握することは困難です。このプロジェクトでは、住民が自ら糞便汚染の指標である大腸菌を測定し、汚染の実態を可視化することによるリスク認知を図りますが、生活環境における大腸菌の存在が病原体の存在をどれだけ表せるかは明確ではありません。従来の病原体検出手法を用いることで、生活環境から採取した飲み水や食器などの表面に存在する病原体を検出することはできますが、従来の手法では一度の試験で検出できる病原体の種類が限られており、作業手順も煩雑であるため、複数種の病原体についてのデータを得るためには多くの時間と労力を必要とします。

そこで、研究テーマ1では、生活環境から採取した1つの試料に存在する複数の病原体を同時に測定する方法を開発します。開発した手法を用いて生活環境中から採取した試料を分析し、病原体が「どの病原体が多く存在しているのか」、「生活環境のどこに、どれくらい存在しているのか」がわかれば、生活環境の汚染に繋がる行動を推定できると考えています。また、汚染の実態を「見える化」することで、病原体への感染リスクを高める行動を一人ひとりが認識できるようになる他、衛生的な習慣や衛生設備の整備といった、下痢症を予防する上での効果的な対策を講ずることが可能になります。

東北大学大学院工学研究科 環境水質工学研究室 大石若菜(助教)