6. SPLASHプロジェクト研究テーマ4 「アプリを用いたリスクに基づく参加型水・衛生計画策定法の開発」について その2

引き続いて、研究テーマ4「アプリを用いたリスクに基づく参加型水・衛生計画策定法の開発」の中で、特に地域住民によるリスクの可視化やそれを実現するためのアプリ開発について、SPLASH研究代表の原田英典から紹介します。

身近な生活空間の水・衛生改善を行うには、行政や外部による施設整備だけではなく、その空間で暮らす人々の主体的な改善行動が不可欠です。しかし、現実には生活空間は汚染されていてもそれは目に見えず、下痢になるリスクもいつも感じているわけではありません。典型的には、地域の人たちはスマートフォンは持っていても、衛生的なトイレをもっていないこともしばしばです。

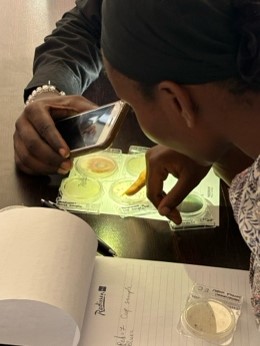

SPLASHプロジェクトでは、こうした身近な汚染やリスクを実感することで、主体的な水・衛生改善の実現を目指します。そのために、地域の住民自身による生活空間の大腸菌測定と、それに基づくリスクの可視化を実現します。特別な専門知識がなくてもワークショップでファシリテータのガイドがあれば水や生活空間の多様な汚れの大腸菌検査をできるキットを作成します。さらに、地域のNGOや保健師などがワークショップを実施することを支援し、地域の人々による身近な空間の調査や測定、それに基づく汚染やリスクの可視化、さらにはリスクに基づく対策の立案をサポートするためのスマートフォンのアプリを開発します。自ら身の回りの汚染やリスクを可視化し、対策の効果を推定できることにより、外部の専門家やNGOなどに「教えられるのではなく実感する」ことで、自ら自分の暮らす生活空間の水・衛生状態を改善する仕組みを構築します。

地域住民が自ら採取したサンプルから検出された大腸菌を観察する

アプリを使って住民主体で身近な生活空間の汚染と下痢のリスクを可視化する