152. 水産養殖研究モデルの現地活動と成果共有 (2025年9月8-12日)

この1週間、鹿児島大学の小谷知也教授、東京海洋大学の芳賀穣教授、遠藤雅人准教授が来訪し、共同研究モデル7「持続可能な閉鎖循環式水産養殖システム」、モデル8「種の多様化と種苗の質の改善」、モデル9「在来種(とくにタウナギおよびクロホシマンジュウダイ)向け配合飼料の開発」に関する活動を行いました。カントー大学(CTU)水産養殖学部の教員とともに、現地視察、調理法開発試験(および試食)、特別講義、ワークショップを実施しました。

タウナギの試食会

8日にはホーチミン市内でタウナギの試食会を開催し、日系企業から10名が参加。特に天ぷらは「極めて美味」と全員から高く評価されました。参加者から寄せられた意見は、今後の研究に反映されます。

現地視察と講義・ワークショップ

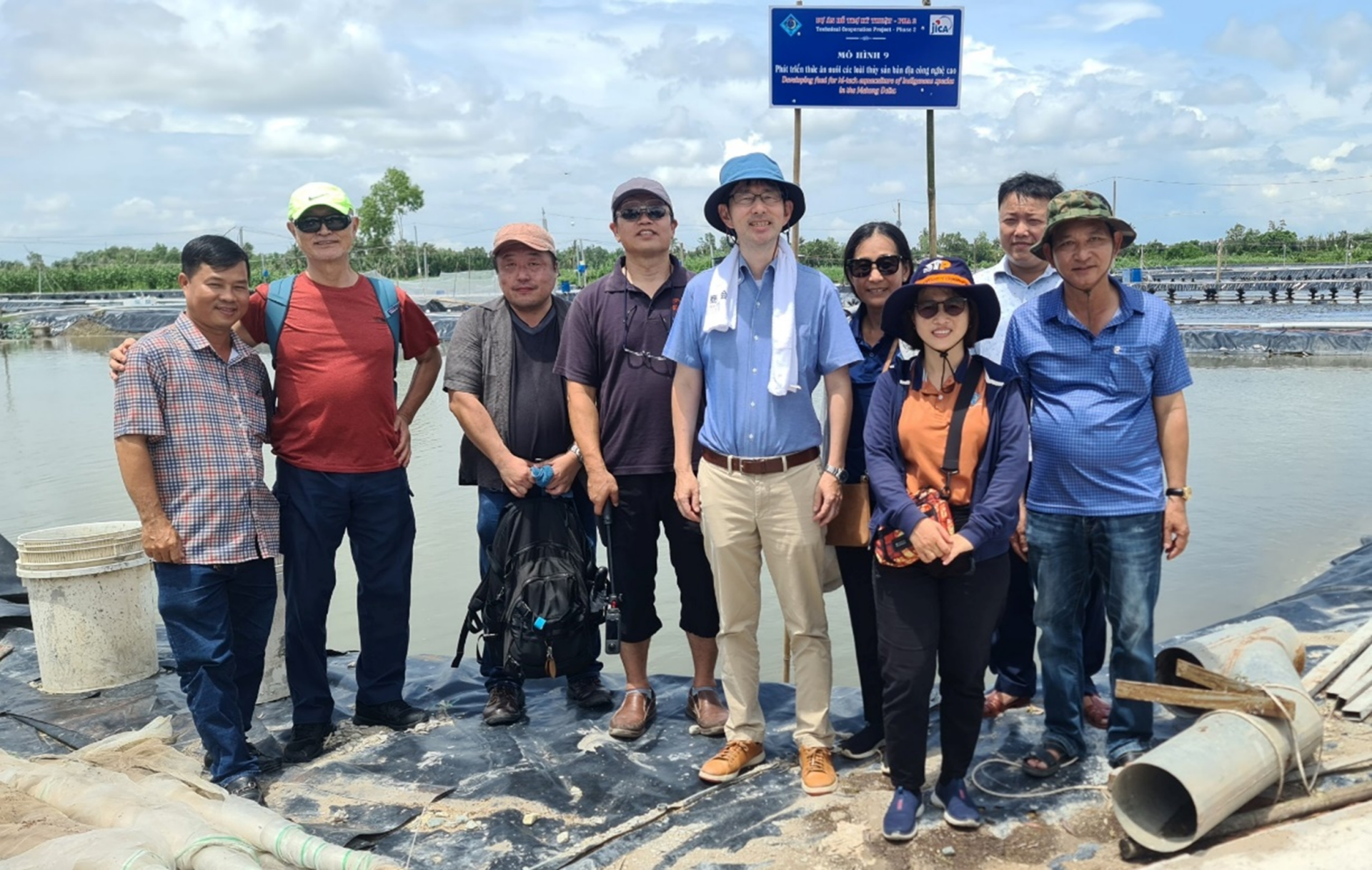

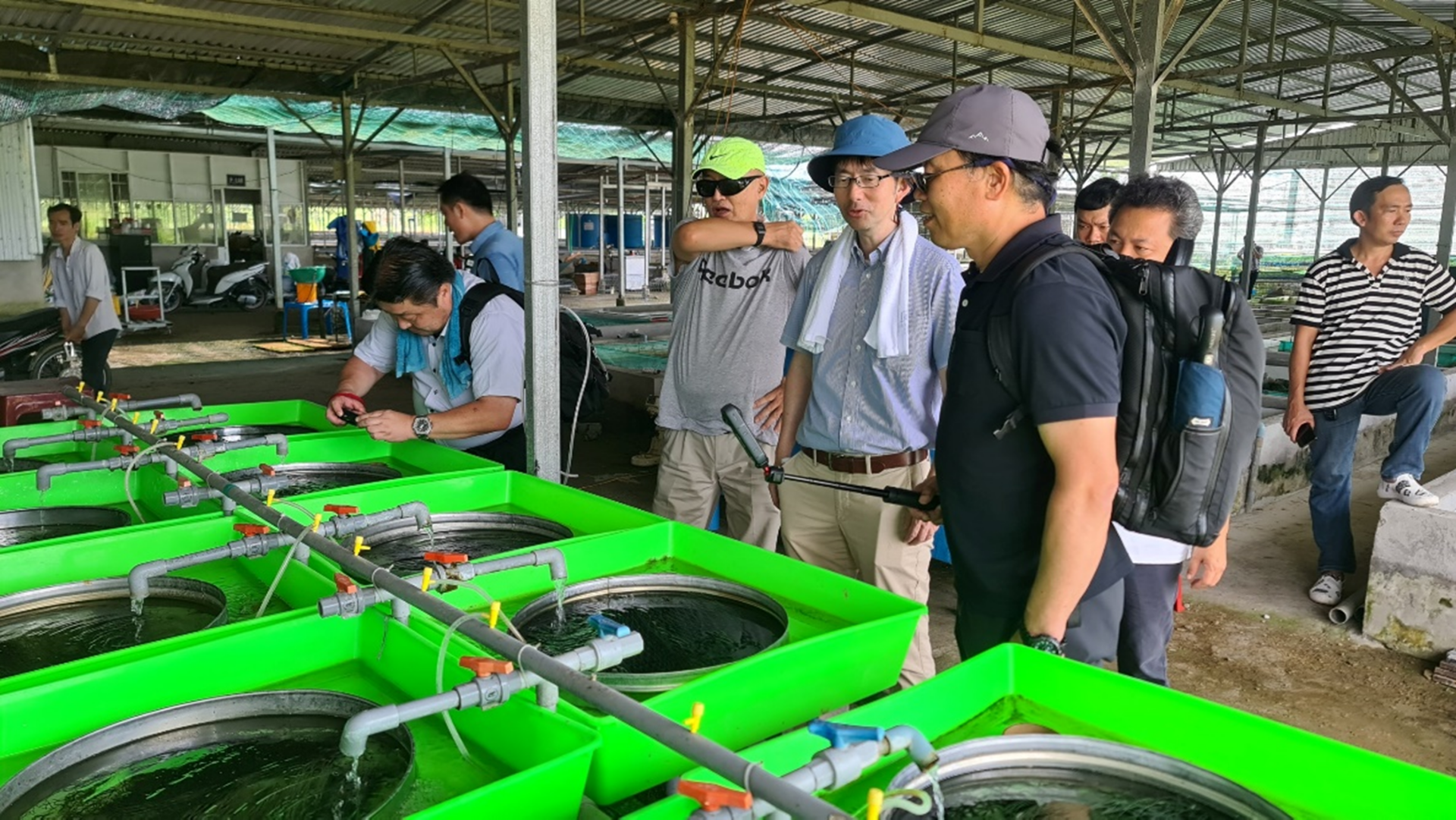

その後、カントー市域の旧ハウザン省やカマウ省に出向いて養殖現場を視察。10日にはCTU修士課程の学生・スタッフ向けに特別講義を行い、11日には養殖業者、飼料会社、行政機関など約100名を招いたワークショップを開催しました。研究成果の共有に加え、参加者から日々の課題や改善策についての質問が寄せられ、CTUと日本の研究者が丁寧に対応しました。学術成果の普及とともに、生産現場との繋がりを強める貴重な機会となりました。

今後に向けて

移動や視察、講義、ワークショップなど多忙な日程でしたが、日本の研究者は精力的に活動し、移動中も含め活発な意見交換を続けました。プロジェクトは終盤に入り、成果の取りまとめと養殖業界への普及に向けた議論が一層深まっています。

関連参考プロジェクトニュース:

第100号「カントー、ハウザン、ソクチャン、カマウの水産養殖実験施設を駆け巡る!」

第112号「International Conference on Aquaculture 2024で研究発表」

写真1 カマウ省試験サイトにて

写真2 特別講義を終えて学生さんたちと記念撮影

写真3 タウナギ養殖現場を視察