看護師研修「理と想の狭間」

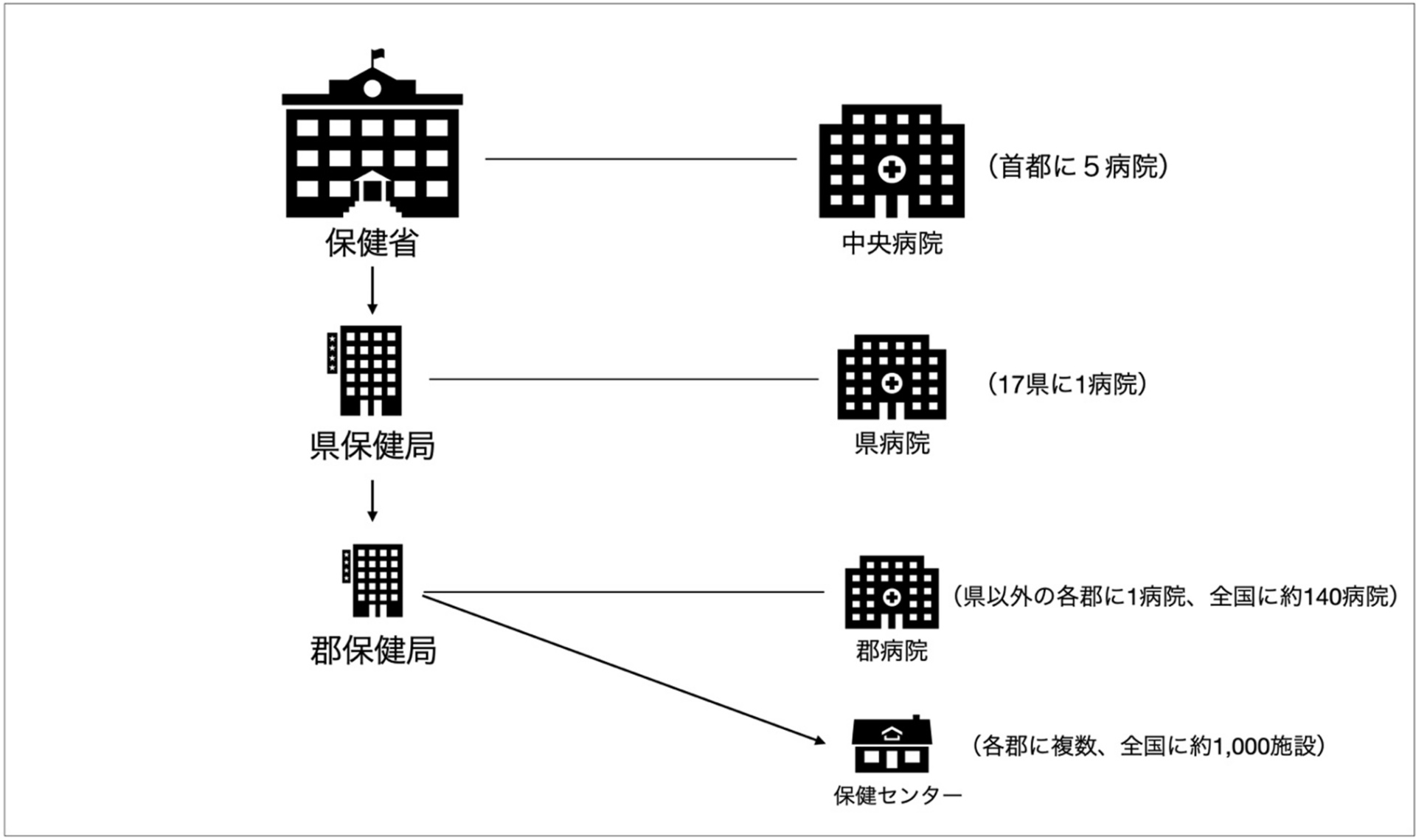

記事のタイトルにある看護師研修「理と想の狭間」と聞いて、みなさんはどんなことを連想されるでしょうか。ラオスの国立病院には、首都ビエンチャンには中央病院と呼ばれる主幹病院が5つあり、そこから外へ向かって17県に県病院・郡病院・保健センターがそれぞれ1つずつあります。中央集権のラオスでは、下の図のように、5つの中央病院のうち3つの総合病院が、全国の県をいくつかずつ「担当県」として受け持ち、各県病院を監督・指導しています。残りの2つの専門病院は、全国の県病院にある妊産婦・新生児・小児などの専門科に特化して相談を受ける体制をとっています。

図 1 ラオスの保健行政・医療提供体制

【期待値】

中央病院は国の医療をリードする立場にあり、県の病院を指導する役割も持っています。本来は、保健省や支援団体にたよらなくても、自分たちの院内や全国の県病院の看護師に向けて研修を行い、育てていける力を持つことが「理想」です。けれど、今はまだその理想に届くには時間が必要で、「理想」と「現実」のちょうど間にいる状態だと言えます。その目標に向けて頑張っているカウンターパートに寄り添いながら後押ししていくのがJICA的な協力の特徴です。

次世代の有能な看護師を育成できる看護師を自分達の中央病院内だけでなく、全国の県病院に所属する看護師の中にも育成していく必要があります。そのためには、まず中央病院内で指導看護師が次世代の指導者を生み出し続ける環境があるだけでなく、県病院の指導看護師達に指導する際の「指導ノウハウ」も確立されていなければ個人個人に頼った教え方になってしまいます。さらに、人材とノウハウを蓄積した上で、ゲームのようにキャラクターを育て続け、冒険を続けていくだけのHP(体力)とMP(技能)が組織内で蓄えられていなければ、全国の看護師の質と数を保持しながら国として成長していくことは難しいのかもしれません。

写真1 壇上の開会スピーチを祈るように聞くMC

写真2 病室に入る前に廊下で靴を脱ぐのがラオス式

その「理想」へ向かう背中を押す意味で、プロジェクトではまず、7月中旬に首都ビエンチャンの中央病院に勤務する代表指導看護師に対し、座学&実技研修を実施しました。位置付けは、第一回臨床指導者育成研修(ToT)。プロジェクトニュースVol.1「ラオス保健省、看護師・助産師向け継続教育(CPD)制度の全国周知会議を実施」でも紹介した看護師研修(CTCN)カリキュラムに基づいて構成された臨床指導者用の研修となります。更に、継続教育(CPD)制度の元で看護師免許更新に必要な単位が授与されるラオス国内で初めての研修でもありました。研修に参加した講師側と研修生側の双方に5単位が与えられる(合計30単位で免許更新)記念となる初研修です。

参加者たちは皆10年選手とベテランの勢揃い。30代後半から40代後半の看護師達が全中央病院から講師陣として集まり、マイスター的な指導看護師としてタクトを振る心と頭の準備を行いました。

その準備研修を経て、8月6日、第二回臨床指導者育成研修が三日間に渡り開催されました。

第二回研修は一回目とは異なる点があります。今回、研修運営を託されたのは中央病院の一つマホソット病院。4県の県病院から4名ずつ指導看護師を研修生として招待し、全国周知した看護師研修カリキュラム(CTCN)や看護師として必要な資質やスキルを練習用医療機器を使ってデモンストレーションしながら指導することが期待されています。

【現場】

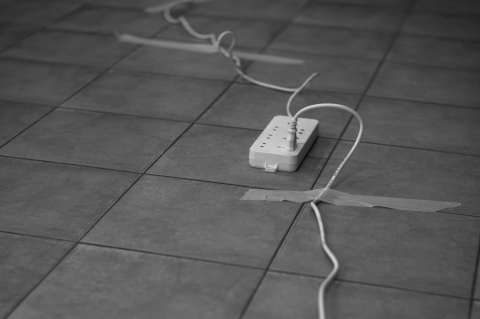

中央病院で経験豊かなのだから研修実施は簡単だろうと思われるかもしれません。しかし、研修「実施」には講師陣がパワーポイントを使って話をする以外にも沢山の準備や段取りがあります。それらの準備の一部はプロジェクトニュースVol.2 「第2回合同調整委員会(JCC)のステージ裏でも触れましたが、参加者登録、食事、延長ケーブルの設置、発表資料の印刷等、チェックリストを作成するとA4ページが埋まるほどです(写真3&4)。

これまでの研修実施には保健省だけでなく国連を含む国際機関や国際NGO等の支援団体が支援していることが多く、実際の準備や当日に手足や頭を動かしているのは病院の「外」の人間である傾向が強いことも。それ故、今回の研修からは、保健省もプロジェクトも一歩引いて、病院に運営を任せることにしました。

写真 3 参加者登録に挑む病院看護師

写真 4 外注したランチ業者を誘導

これまでの経験を活用しながらも、例え中央病院であっても「理想」への道は平坦ではありません。研修前日までに何を準備する必要があるのか、当日の段取り等の運営方法には不慣れなところも当然あり、その都度、プロジェクトスタッフが小出し小出しでお手伝いする必要はありました(写真5&7)。延長ケーブルの設置方法も可愛らしいものです(写真6)。研修前日の夕方に、研修開幕のスピーチを行う委員長が座るステージ上に置く名前プレートを持ち、何処に置くかで5分間あたふたする看護部長一同(写真8)。「理想」を目指し、「理」と「想」の「狭間」で奮闘する中央病院の指導看護師達の姿を見ていると、今が掴まり立ちの状態から少しずつ達成感を得ながら独り立ちしていく過程なのだと感じることが出来ます。

写真5 プロジェクトスタッフのボーさん(右)と配布資料の確認をするマホソット病院運営陣

写真 6 延長ケーブルの配置場所を探る

写真 7 プレゼンテーションの発表についてPC整理を手伝うプロジェクトスタッフのボーさん(右)

三日間の内、1日目の座学に続き2日目はマホソット病院の一般病棟で使っていない部屋へ医療マネキンを運び、県病院の指導看護師へ心臓蘇生(CPR)や導尿方法を復習も兼ねての実技研修です。マホソット病院の指導看護師が所作を背中で見せる姿は自信に満ち溢れており、研修生も笑顔を弾けさせながらも真剣に聞いている姿が印象的です(写真9、10、11)。2日目の途中、元保健大臣で御年90歳を超える、ポンメック保健省保健人材カウンシル会長も実技見学にいらっしゃいました。現場を引退された現在も、引き続き保健セクターの前進に注力され、中央病院の独り立ちを待ち望んでいるのだろうと感じられるほどの緊張感が病棟には漂っていました(写真12)。会長が退席された後、隣の研修病室からは安堵と歓喜の声が聞こえてきました。緊張と誇りの両方を垣間見ることが出来た瞬間です。

写真 8 元保健大臣の座席札の置き場所を確認する看護部長一同

写真 9 一般病棟で実技研修に取り組む講師&研修生

写真 10 心臓蘇生についてのやり取りを後ろから見守る指導看護師

写真 11 ロールプレイで思わず笑い声が湧き上がる研修風景

写真 12 研修を見守る元保健大臣(右端)

写真 13 最終日の振り返りを見守るマホソット病院の指導看護師達

最終日は二日間の振り返り。司会者や議論構成、その内容をしっかりと確認し、後方支援をしながら研修生達を見守るマホソット病院の指導看護師達の動きは、1日目のそれとは異なり、つかまり立ちの手が少しだけ離れているようにも見えました(写真13)。それはプロジェクトスタッフからのサポートの手が少なくなったことからも推測できます。

写真 14 授与された修了書を携帯に保存する研修生

写真 15 中央病院の指導看護師達と記念写真をとるサラワン県病院の研修生

一方の研修生たちも県病院では指導看護師。先ほど記事に出てきたように、会長から手渡された修了書の写真を携帯に保存したり、中央病院の指導看護師と満面の笑で記念撮影をする研修生達の姿(写真14&15)には、首都や県で指導する立場としての静かな誇りと、次の世代を育てようとする意思が彼らの眼差しに見て取ることが出来ました。そこには、「理」と「想」の隔たりが少し縮まったような雰囲気も感じられました。半年前に全国へお披露目となった継続教育(CPD)制度。その制度を実際に動かしていく人材と組織の溝を少しずつ埋めていく過程を見ることの出来た三日間でした。

プロジェクトでは今後も保健省や病院関係者に寄り添いながら独り立ちしていく様を見守っていきます。

文責:田中博崇(業務調整)