食料を外国からの輸入に頼っている日本は、世界で起きる様々なできごとの影響を受けやすくなっています。

実際、2022年に始まったロシアへのウクライナ侵攻以降、小麦やトウモロコシなどの価格が高騰し、日本での生活にも影響を与えました。また、世界の人口の増加により、インドや中国のような大国では食料の授業が爆発的に増え、世界の食品価格は上昇しています。このように、世界情勢や・社会事情や輸入先の国の経済・社会事情や輸送の障害などによって、日本に十分な食料が届かなくなることもあり得るのです。

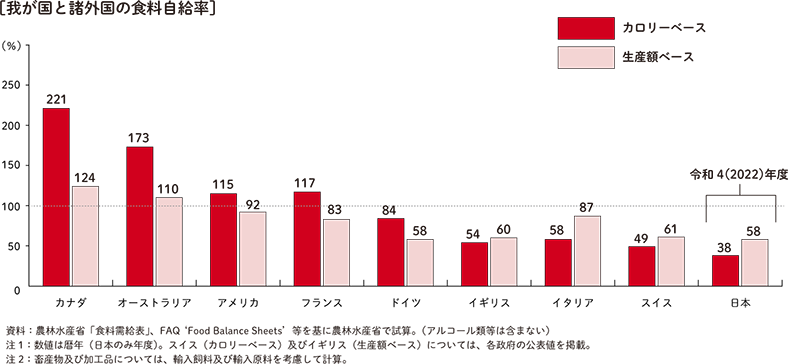

「食料自給率」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「食料自給率は」、国内で消費される食べ物が、どのくらい国内生産によってまかなえているか(自給できているか)を示す割合です。

食料自給率は、品目によって異なります。例えば、日本国内でたくさん作られている米は100%となっていますが、外国で多く生産されている肉類や大豆などでは低水準となっています。

また、食料の多くを輸入に頼っている日本は、先進国のなかでも食料自給率が低い国です。

※「食料自給率」には、単純に重量で計算することができる品目別自給率と、食料全体について共通の「ものさし」で単位を揃えることにより計算する総合食料自給率の2種類があります。このうち、総合食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースがあります。

日本の食料自給率は、低下傾向が続いています。ピークだった1965年度は73%でしたが、2000年度以降は、40%前後で低迷しています。政府は10年後の2030年度に食料自給率を45%まで引き上げるという目標を掲げましたが、達成には程遠い状況です。

資料:農林水産省「食料需給表」より作成