UHC達成に向けたJICAの取り組み

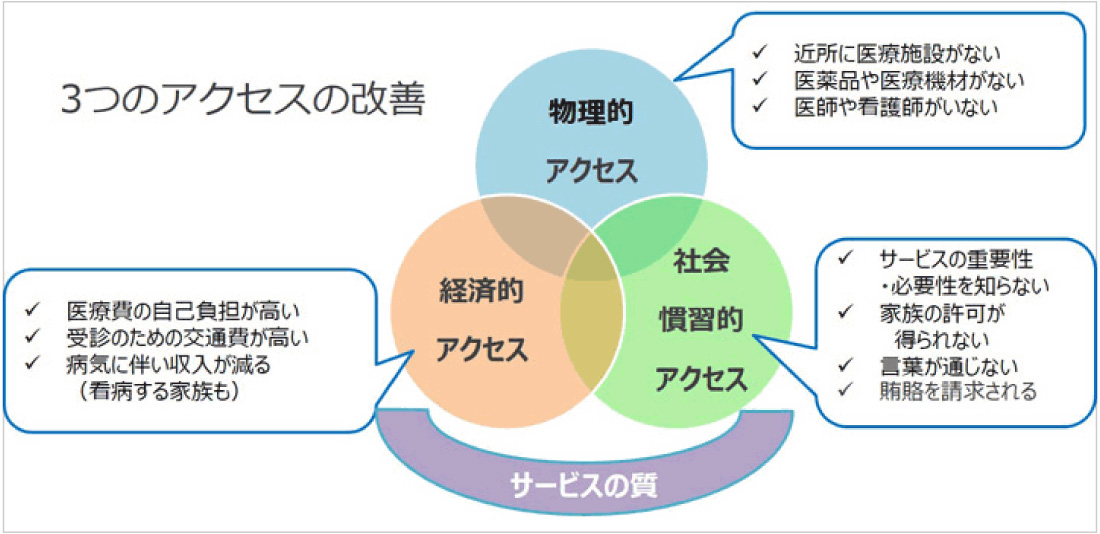

国際協力機構(JICA)ではUHC実現のため、3つのアクセスの改善に取り組んできました。

1つは物理的アクセスの改善です。近所に医療機関がなく、医師や看護師がおらず、医療品や医療機器がないという人のために、医療をより身近な存在にする必要があります。2つめは、経済的アクセスの改善です。近所に医療機関があっても、医療費や交通費がかかる、通院・入院や看病によって収入が減るなどの理由で足を運べない人もいます。さらに3つめとして、社会慣習的アクセスの改善に取り組んでいます。病気になったりケガをしたりした場合に適切な処置を受けることの必要性を知らない、受けたくても周囲の理解を得られないなどといったケースがあります。

こうした3つのアクセスの改善に加え、提供する医療サービスの質を向上させる必要があります。UHCは、現状とあるべき医療サービスのギャップを埋める取り組みといえます

タイと周辺国の保健医療サービスの改善を支援

それでは、医療サービスの現状における課題とは何でしょうか。JICAは主に保健システム全般の整備、保健医療サービスの強化、医療保障の拡充といった3つの分野を優先させてあるべきサービスとのギャップ低減に取り組んできました。

では、1つ目の分野である保健システム全般の整備がどういったものか、タイとその周辺国での保健医療サービス改善に対する取組みから見てみましょう。世界を見渡すと、日本のように保健医療予算が確保され、それにより各種制度が運営され、保健医療施設と人材が揃っている国はそう多くありません。どのような保健医療サービスを充実させるにしろ、こうした基盤の整備は不可欠です。

JICAでは2013年度と14年度にタイからの研修生を受け入れ、日本の診療報酬制度や医療保険の運営管理について学ぶ機会を提供しました。タイではほぼすべての人口をカバーする医療保障制度が整備されていますが、医療費の公的支出が10年間で2倍になるなどしていることから、制度を運営し続けるための財政的問題の解決、医療サービスの質の向上などが求められていました。

そこで2016年から「グローバルヘルスとユニバーサル・ヘルス・カバレッジのためのパートナーシッププロジェクト」を開始。JICAは厚生労働省と共に、タイの保健省および国民医療保険機構と協力。日本の医療保障制度の専門家をタイに派遣し、現地で研修を行ったり、逆にタイから研修生を受け入れたりして専門家の育成に努めました。その後、タイが周辺国から研修生を受け入れて制度の普及を図るなど、波及効果が得られています。UHCを達成した日・タイの経験や互いの強みを活かして、他国のUHC達成を支援し、SDGsゴール3、ターゲット8に貢献することをめざしています。

プロジェクトのタイ側担当機関のひとつである国民医療保障機構と、

プロジェクトオフィスが入っている合同庁舎。多くの機関が入りにぎわっている

2つ目の分野である母子保健や感染症対策の保健医療サービスの強化についてはどうでしょうか。途上国では妊産婦や新生児の死亡率が極めて高く、貧困層やへき地では十分な妊産婦・新生児のケアができていない状態が続いています。UHCがうたっている「すべての人」から正にこぼれ落ちそうなのが、この妊産婦や新生児なのです。また、HIV/エイズ、結核、マラリアに代表される感染症は主に貧困層の間で流行し、途上国の経済的・社会的発展を妨げる大きな要因となっています。

セネガルで貧困層に向けた医療保障制度を強化

3つ目の分野である、医療保障の拡充はセネガルの事例から紐解きます。JICAがセネガルで進めている、コミュニティ健康保険制度と無料医療制度を強化するプロジェクトは、住民、特に最貧困層・脆弱層が保健医療サービスを受けられるようにするものです。セネガルでは経済的アクセスの課題改善に向けて、大統領のイニシアティブにより医療保障を国民の75%にまで拡大する戦略計画が2013年に策定されました。2015年にはその担当官庁として医療保障庁を設立。JICAはこの医療保障庁と連携し、2017年からセネガルのUHC達成に向けて、研修を実施し、コミュニティで行われる医療保障制度の事務能力の強化や全国展開を見据えた医療保障にかかるシステム(ソフトウェア)の試行といった取り組みを後押ししています。

保健共済組合に関する啓発活動(タンバクンダ州)。当地の住民集会において、保健共済組合県連合の責任者が加入のメリット・条件などを説明した後、住民たちからの質疑に丁寧に回答した

保健共済組合へのSunuCMU(保険料の電子決済や健康保険へのクラウドファンディングのための

ソフトウェア)研修のフォローアップ(ジュルベル州)。研修後、実際に保健共済組合を訪問し、SunuCMUの活用実態をモニタリング、課題解決や提案を通じて、能力強化を図っている

民間企業の技術やノウハウが大きな鍵

タイ、そしてセネガルのプロジェクトは、JICAと相手国の政府の協業によって進められてきたものです。UHCを実現するという政策改革を支援するには、解決する課題に応じて、政府、市町村、住民によるコミュニティなど、あらゆるレベルに入り込む必要があり、JICAはそれを得意としています。しかし、JICAのみの支援では完全ではありません。今後、さらなる保健医療サービスの質の向上を図るうえでは、民間企業の技術やノウハウの活用が大きな鍵を握っています。

民間企業は、個別の保健医療サービスのギャップを埋めることに長けています。たとえば、特定の疾患の診断や治療の効率化、院内の情報共有システムの構築と運営などには、培ってきた技術や実績がものを言います。また、医療保健サービス分野の特徴として“売り子では終わらない”というのがあります。提供するサービスやシステムを根付かせるには、現地でそれを実施したり利用したりする人材の育成が欠かせないからです。

逆に言えば、提供したものをその国に合った形、その国の人々が実際に使える形で根付かせる努力が企業には求められます。その結果、提供した製品やサービスやシステムがその国や地域の標準、スタンダードになれば、ビジネススケールを大きく拡大することができるのです。これは大企業に限った話ではなく、中小企業にとっても同じようにチャンスが広がっているといえるのです。

次頁からは、UHCの実現に向け、JICAと連携してビジネスを展開している企業の事例を紹介します。

テルモ