海外赴任はどのようにして決まり、

どういう準備を行うのか?

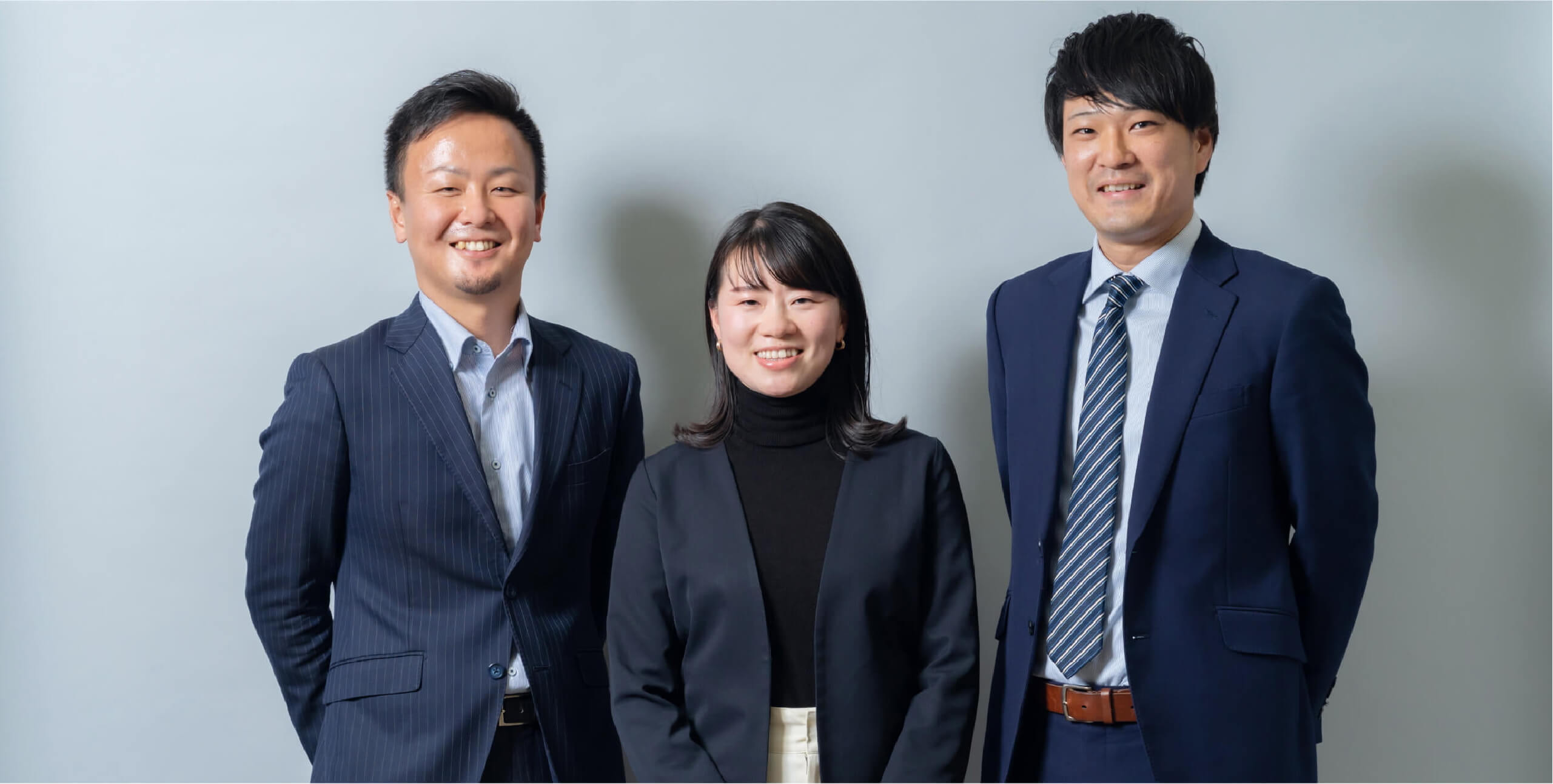

佐藤さん、山中さん、小岩さんは2016年の同期入構で、それぞれお互いには良くご存知なのだと思いますが、先ず読者の皆さんへの自己紹介も兼ねて、何年から何年までどこに駐在されたのか、また、赴任地の希望はどのようなものだったのかを教えていただければと思います。

経済開発部民間セクター開発グループに所属しております佐藤祥平です。2020年9月から2023年8月までナイジェリア事務所に赴任していました。首都アブジャでの勤務を終え、本部に戻って間もないところです。赴任先の希望については、JICAでは年に1回、人事異動に関する希望を含めた意向調査があり、その際に海外拠点についても希望する赴任地域・国を記載することができます。私の場合、そもそもJICAで働きたいと考えた理由の一つとして、ここで働いていないと住めないような国で暮らしてみたいというのがあり、ナイジェリアを含めた生活環境的にもチャレンジングな国を希望し続けていたのですが、それが叶ったという形でした。また、せっかく海外に出るのであれば、技術協力、有償資金協力、無償資金協力といったJICAが持っているあらゆるスキーム・アプローチを経験してみたいと考えていたのですが、その点ナイジェリアは、JICAが展開するほぼ全てのスキームが網羅されている国なので、そうした観点からも、希望通りだったと思います。

地球環境部森林・自然環境グループに所属している山中潤です。一般的に、初めての海外赴任は入構3部署目のことが多いのですが、私は2部署目に在外勤務になりましたので他の2人より少し早く、2018年9月から2022年3月まで、ペルー事務所に赴任していました。所在地は首都のリマですね。学生の頃から私は、環境保全、とりわけ、途上国における森林保全といったテーマに興味があり、赴任先の希望としては、森林保全に関するプロジェクトが動いていて、国別開発協力方針の中で環境が重点分野としてフォーカスされているところ、という視点でリサーチし、希望を出していましたね。また、ペルーはスペイン語圏になりますが、赴任前に3ヶ月間、スペインでの語学研修も受けさせてもらいました。

山中 潤

山中 潤現在人事部に所属し、人事制度など人事業務全般を担当している小岩謙一郎です。2020年9月から2023年7月まで、バンコクにあるタイ事務所で勤務しました。この3名の中では唯一ですが、赴任時点で0歳だった子ども、妻とともに、家族で駐在していました。私は、学生時代から東南アジア地域に関心があり、JICA入構後もフィリピンをはじめとする同地域のプロジェクトに携わっていましたので、赴任先についても東南アジアの国を希望していました。また、タイ赴任前に所属していた地球環境部では、東南アジア・大洋州における環境関連プロジェクトを担当しており、そのうちの一つがタイの海洋プラスチック問題に関する日タイ共同研究事業でした。タイ赴任の前年には出張で現地を訪れる機会もあり、赴任国の希望を考える中で是非タイに行きたいと考えるようになりました。結果的に、タイ事務所赴任後も環境分野を担当させていただき、地球環境部時代に担当していたプロジェクトを現地事務所員の立場として引き続き関わることができたという、非常にラッキーな経験をすることができました。

小岩謙一郎

小岩謙一郎皆さん基本的に希望通りの、幸運な海外赴任ができたようですね。それでは、赴任に向けた準備はどのように進めていくのかということを、次に教えていただきたいと思います。

準備の最初という意味ではやはり、赴任前研修になると思いますが、これは海外赴任の前に、全員が必ず受けることになっています。新入職員ですと、海外赴任前に実際に経験できる業務はどうしても限られますが、在外事務所に出ると、これまで担当したことのないスキームの事業を担当する可能性もあります。ですから、有償資金協力、無償資金協力、技術協力といったJICAの協力スキームの概要と、その案件管理の仕方であるとか、また、在外では総務、経理といった事務所を支えるバックオフィス業務を担うことも多いので、そうした業務についての研修もあります。また専門家を招いての、治安・安全対策に関する講習等もありました。

タイムスパン的に見ると、赴任の約2ヶ月ほど前に赴任先が伝えられ、だいたいこの2ヶ月間で、住居をはじめとする諸々の準備を進め、現地に着任することになります。また、我々のように新卒入構職員の最初の在外勤務は、先ほど山中さんの話にもあったように、3部署目までに海外赴任することが多いので、心の準備はある程度できていました。私の場合、タイは在留邦人が非常に多い国で、例えば住居探しも日本語での情報収集が可能でしたので、前任者に相談しながら準備すれば、ほとんどハードルはなかったと思います。

ナイジェリアの場合はやはり治安の問題がありますので、安全管理部の皆さんと相談しながら、JICA職員の取りうる選択肢が示される形でした。私の場合は結果的に、前任者の部屋を、家具もそのままの状態で引き継いで暮らすことにしました。