理学療法士として病院に派遣された今村さん。人手不足のため、根拠なくして手間の少ない治療方法が選ばれていたなか、自身が行う治療で改善の実績を出し、有意義な「運動療法」の定着を促した。

【PROFILE】

1984年生まれ、福岡県出身。大学卒業後、理学療法士として病院のスポーツ整形外科や神経内科に勤務。退職後の2016年10月、協力隊員としてペルーに赴任し、18年に帰国。現在は理学療法士として訪問看護ステーションに勤務。

【活動概要】

エンマヌエル協会診療所(カヤオ市)の理学療法室に配属され、主に以下の活動に従事。

●患者の治療

●運動療法の導入を中心とする、同僚への技術指導

●赤ん坊の育て方に関する啓発

今村さんが配属されたのは、首都近郊にある総合病院の理学療法室。外来だけを受け付ける病院で、理学療法室の患者は1日平均30、40人という水準だった。同室のスタッフは入れ替わりが激しかったが、おおむね次のような構成だった。

■理学療法士 大学で理学療法を学んでいる人材。人数は1〜3人。

■理学療法助手 専門学校で物理療法(*1)と一部の徒手療法(*2)を学んでいる人材。人数は2、3人(日替わり勤務)。

*1 物理療法…「電気」や「温度」などの物理的刺激によって行う治療法。

*2 徒手療法…「ストレッチ」や治療者が患者の体を動かす「モビライゼーション」など、治療者が手を使って行う治療法。

運動療法(奥)が行われるようになった理学療法室の様子

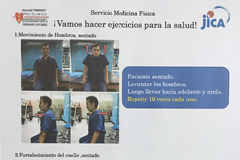

患者が独力で適切な運動ができるよう、理学療法室に貼り出した写真付きのマニュアルの例

経済的な事情で治療を受けることができない患者を対象に、集団での運動指導も行った

同僚たちとともに一理学療法士として一部の患者の治療を分担することから活動を始めた今村さん。理学療法室の最大の課題だと感じたのは、症状に合った治療法がとられていない点だった。医師の処方では具体的な治療法の指定がなく、それを決めるのは理学療法室のスタッフの役割。室長が決めていた1人の患者の治療時間は「1回1時間」だったが、そのなかで実際に行われていた治療の平均的な内容は、物理療法が45分間で、マッサージが15分間という内訳だった。それは画一的であり、各患者の「関節の可動性」や「筋肉の状態」などにもとづいた治療法の選択ではなかった。そのため、治療により症状が悪化してしまう患者もいるような状況だった。

そうしたなかで今村さんが立てた活動目標のひとつは、理学療法室で行われていなかった「運動療法」(*3)の導入・定着だ。これが不可欠だと見られる患者が多いうえ、「平行棒」など実践に必要な機材も備わっていたからだ。

同僚たちには、運動療法のやり方やその意義に関する一定の知識があった。実践を阻んでいたのは「人手不足」だ。室長が決めていた「理学療法室で同時に受け入れる患者の人数」は6人。今村さんの着任後は8人に増やされた。同僚がマンツーマンで患者に対応し続けるのは難しく、結果、器具を当てておけば済む物理療法に時間を割いて済ますこととなる。そうした治療内容で「気持ち良かった」と言う患者の存在も、改善への動機形成を難しくしていた。

そうしたなか、今村さんは自分の担当患者につき、必要と判断したなら運動療法を積極的に実践。同時に複数の患者に対応しなければならない場合に、患者が独力で適切な運動ができるよう、その動きをわかりやすく解説する写真付きのマニュアルを運動療法の場所に貼るなどした。すると、「先日、日本人に治療してもらったところ、良くなった」と同僚たちに伝えてくれる患者が出てきた。それを聞いた同僚に、「どのような治療をしたのか」と問われると、今村さんは「運動療法だ」と返答。そうして、次第に同僚たちの行動は変化する。手間の余裕がある限りで運動療法を実践するようになり、「この患者にこの運動をさせてみたら、痛いと言っていた。どのような運動が良いのだろうか」などと今村さんに尋ねてくるようになったのだ。

赴任して1年半ほど経ったころには、理学療法室内の患者の「動線」が変化。同僚たちは、運動をしている患者のそばで別の患者に徒手療法をし、両方の患者に同時に目を配れるようにするなど、「人手不足」を補うよう工夫をするようになり、患者によっては30分ほどが運動療法にあてられるようになったのだ。運動療法の充実化に伴い、治療で悪化してしまう患者は減少。回復期間の短縮が進むようになった。

*3 運動療法…「歩行訓練」など、患者自身が運動することにより回復を図る治療法。

地方の専門学校で看護師や保育士の卵を相手に、赤ん坊の適切なおぶり方を指導する今村さん(中央)

両脚を閉じた状態で赤ん坊をおぶる現地の母親

今村さんが紹介した方法で赤ん坊をおぶる現地の母親

地方の小学校で啓発活動をした際、体が十分な発達をしていない子どもが多かったことから、「ゴールデンエイジ」(運動神経が著しく発達する12歳まで)にすべき運動の例も紹介

今村さんが運動療法の定着を図るかたわらで力を入れた活動は、身体障害の「予防」に関する啓発だ。今村さんは着任してからの半年間、患者の理学療法用カルテに記載されていた診断名の集計を続けた。すると、日本では例が少ない「側弯症」(*4)や「股関節疾患」の多いことがわかった。同僚とともに原因を考えた結果、赤ん坊が生まれてから歩くまでの間に行っている次のような育て方に問題のあることが見えてきた。

■おくるみで固定して寝かせる。そのため、寝返りや這い這い、うつぶせで頭を上げる動作などによる筋肉の発達が阻害されてしまう。

■両脚を閉じ、股関節が適切でない角度の状態で布にくるみ、おぶる。

現地でおんぶに使われている布は正方形。それを使って両脚を広げておぶる方法がないか、情報を探したところ、日本のベビー用品メーカーのウェブサイトで、帯状の布をおんぶ紐として使う方法を紹介するイラストを発見した。使用の許諾を得ようと問い合わせたところ、作者は赤ん坊のおんぶのやり方も研究している保育学の研究者だった。彼女に事情を伝えると、正方形の布で両脚を広げておぶる方法を教えてくれた。

そうして今村さんは、まずは来院している患者やその家族を対象に、赤ん坊の適切な寝かせ方やおんぶのやり方などを伝える講習を実施。すると、次第に今村さんが伝えたやり方で乳児をおぶる母親が増えていった。この啓発活動は配属先からも意義を評価され、任期の終盤には週に1日は赤ん坊の育て方の啓発に専念することが認められた。

赤ん坊の育て方の啓発は、配属先の外でも実施するチャンスを得ることができた。場所は、地方で活動する協力隊員の配属先。小学校や保育士を養成する専門学校などだ。

両脚を広げておぶることができる「おんぶ紐」は、都市部では入手することができたが、地方ではそれが叶わなかった。また、地方はインターネット環境も整っておらず、「子育て本」なども流通していないことから、赤ん坊の育て方に関する情報が入って来ない。さらには、地方には「理学療法士」がほとんどいない。そうした「都市部と地方の格差」を埋めるだけの経済力が国にないなか、「ボランティア」こそ、なにかしらの貢献ができる存在にほかならない——。

そうした思いから、今村さんは協力隊員の伝手を活用して、地方での啓発活動に取り組んだのだった。協力隊員が配属されている地方の小学校や専門学校で啓発のメインの対象としたのは、そこの児童や学生だ。今は赤ん坊を抱えているわけではないが、彼らがいずれその立場に立ったとき、あるいは子育てをする親と付き合う立場に立ったときに、役立ててもらえるはずの啓発だったからである。

*4 側弯症…脊椎が左右の方向に曲がってしまう病気。

「人手不足」という現地の状況への対応方法を工夫

リハビリ分野では、予算の都合上、配属先に十分なスタッフが配置されていないケースも少なくないだろう。そのため、「質は高いが、手間が増える技術」の定着を図る際には、徒手療法の実施場所を変更した本事例のような「工夫」が必要となる。