日本で助産師として働いていた時代に、カンボジアで1週間の医療ボランティアを経験。日本とは大きく違う医療事情に衝撃を受けたことで参加した協力隊では、母子保健業務の支援に取り組んだ。

[大竹さんのプロフィール]

1985年生まれ、栃木県出身。看護師として3年間働いた後、国際医療福祉大学大学院の修士課程に進学し、助産学を学ぶ。修了後、助産師として大学病院に5年間勤務した後、2017年6月、青年海外協力隊員としてラオスに赴任。19年6月に帰国。現在、奄美大島の病院に助産師として勤務。

[活動概要]

配属先:パークグム郡病院(ビエンチャン特別市)

主な活動:

●配属先での助産業務の支援

●村落部での妊婦健診や健康教育の支援

●母子手帳の普及

ソムスックさん(カウンターパートの助産師):着任当初から味方になってくれた。大竹さんの拙いラオス語も理解してくれる、頭の切れる良き理解者であり協力者。いつも前向きで行動力があり、活動の実現にいつも尽力してくれた。

サムニアンさん(同僚の助産師):共に働き、現場のことをいろいろと教えてくれた。プライベートでは、滝遊びや魚釣りに連れて行ってくれた。出勤したくないと思った時期も、彼女の笑顔や優しさに支えられた。

同期の医療系隊員:離れた場所で活動する彼女たちとは、抱える困難や実現したいことが共通することも多かった。そんな彼女たちと協力し合うことで、活動が何倍にも広がった。

三浦さん(JICAラオス事務所の企画調査員〈ボランティア事業〉):いつも温かく、ときに厳しく伴走してくれた頼れる姉御。活動がうまくいったときに一緒に喜んでくれたのが何よりうれしかった。

小原さん(JICA専門家〈ラオス保健省の保健政策アドバイザー〉):「何も貢献できていない」と悩む私に、「現場に張り付いて活動する協力隊員の強み」などを教えてくれた。母子手帳の国際会議では、データのまとめ方の指導をしてくれた。

チョーイさん(商店のお姉さん):ラオス語ができず落ち込んでいたときに、「互いの言語を教え合えば良いのよ」と励ましてくれた。休日には、稲刈りに誘ってくれたり、ラオス料理を教えてくれたりもした。

大竹さんの任地は、人口約5万人のパークグム郡。配属先は、同郡にある二次医療施設の郡病院(以下、「郡病院」)だ。病床数30床の総合病院である。大竹さんが配属された部署は母子保健部門。院内での分娩や妊婦健診などへの対応のほか、郡内の各所にある一次医療施設での健康教育なども担当していた。大竹さんに求められていた役割は、助産業務の支援や、同僚の助産師への技術指導など。着任当時、同部門には3人の助産師が配置されており、そのうちの1人が主に活動を共にする「カウンターパート(以下、CP)」となった。

配属先で生まれたばかりの赤ちゃんの様子を確認する大竹さん

村での妊婦健診に参加する大竹さん

配属先に来た妊婦の子どもに赤ちゃんについて教える大竹さん

大竹さんは現地の助産業務の流れを把握するため、一助産師として同僚たちと共に働くことから活動をスタートさせた。そこで見えてきたのは、同僚たちの「仕事」に対する考え方が日本の医療従事者とは異なることだ。仕事よりもプライベートを優先し、そのために欠勤することも少なくなかった。そうしたなかで大竹さんが精力的に仕事に取り組むと、同僚たちは大竹さんを頼り、仕事に割く時間をますます減らすようになってしまった。大竹さんは、「『命』を預かることへの責任感が薄い」と同僚たちの姿勢を嘆き、「私は何のためにここに来たのだろうか」と悩む日が続いた。

自分の存在意義を高めようと大竹さんが積極的に取り組んだのは、新生児蘇生法(新生児を対象とする心肺蘇生法)の技術を同僚たちに伝えることだ。ラオスの新生児死亡率は日本の約30倍。同僚たちには新生児蘇生法に関する知識や実践が少なかった。そこで大竹さんは、新生児の人形を使って同僚たちと練習を行ったり、実際に蘇生が行われる場面でアドバイスしたりするようにした。そうして新生児蘇生法の指導を自分の「守備範囲」とすることができたが、一方でこの活動には葛藤もあった。着任して3カ月ほどたったころ、蘇生が必要な新生児の家族から「やらないでほしい」とお願いされた。後遺症が残って生き残ったら、医療費がかかってしまう——、そんな理由だった。その子は結局、三次医療施設へと搬送されたが、このとき以来、「ラオスで新生児蘇生法を施すことの是非」は、明確な答えが見つからない問いとして、大竹さんの頭に残り続けている。

母子手帳の国際会議の会場でCP(右から2人目)と発表の準備をする大竹さん(中央)

同僚やほかの助産師隊員と村で健康教育をする大竹さん(奥左)

転機が訪れたのは、着任して1年あまり経ったころだ。あるとき、「郡病院」で生まれた赤ちゃんがほどなく村の自宅で亡くなってしまった。それを知ったCPが大竹さんに、「もっと早く気づくことはできなかったのだろうか」と悔しい気持ちを打ち明けてくれた。同僚たちについて、「『命』を預かることへの責任感が薄い」とばかり思っていたが、そうではなかったのだと、ようやく知ることができた。そうして大竹さんは、活動への意欲をにわかに取り戻すことができたのだった。

CPとの関係がいっそう深まったのは、その半年ほど後だ。母子手帳の普及をテーマにした隣国タイでの国際会議にラオスの保健・医療分野の隊員やCPと共に参加し、「郡病院」の取り組みを発表。それに向け、郡内各地を回って母子手帳の活用状況を調査するなどの準備を二人三脚で進めたところ、絆が深まったのだ。さらに、この調査によって、村落部で住民を対象に母子保健の教育を行うことの必要性が明らかになった。そうして以後は、CPと共に村落部に赴き、女性たちを対象に母子手帳の活用を含む健康教育を行う活動に力を入れることができたのだった。

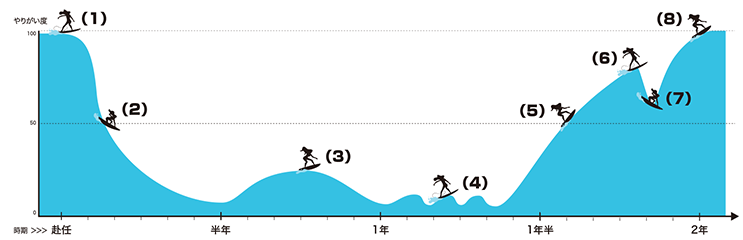

(1)スタートさせた新しい環境での生活や活動は、日々、さまざまな刺激に満ちており、やる気がみなぎっていた。

(2)「言語の壁」や「仕事よりプライベートを優先する同僚たちへのもやもや感」から、次第にやる気が低下。「新生児蘇生」を望まない家族がいることにも悩む。

(3)同僚たちが行う妊婦健診のための村落巡回に同行。病院外での業務を経験することで、視野の広がりが実感できた。

(4)マンパワーの活動ばかりで疲弊する日々。そうしたなか、患者から掛けられる「日本人はやさしいね」といった言葉が救いだった。

(5)CPと母子手帳の国際会議で発表。それに向けた調査や準備に共に取り組むなか、互いに信頼し合える関係が生まれた。

(6)日本のNPOと共同で、新生児蘇生法に関する講習会を開催。同僚にも参加してもらうことができ、知識の共有が進んだ。

(7)助産業務の支援でかかわった赤ちゃんがまもなく亡くなることを、ラオスで初めて経験。気持ちが落ち込んだ。

(8)同僚たちとの良好な関係を維持したまま活動のラストスパートへ。