長らく協力隊が派遣されてきたケニア。任地の社会に飛び込み、教育や環境対策、所得向上などそれぞれの活動に取り組んできた隊員たちの姿を追った。

PROFILE

教員を目指して教育学部で学んでいたが、「教員となる前に世界を見たい」と協力隊に応募。任期を延長して3年5カ月間活動した。帰国後は日本で塾講師として短期間働いた後、ケニアへ再渡航し、建設関係の仕事を経て、在ケニア日本国大使館広報文化センターに就職して現在もケニア在住。

PROFILE

大学でスポーツ社会学を専攻。ゼミの調査でバヌアツを訪問した時、現地の人たちに頼まれてサッカーのルールを教える体験をした。社会人経験を経て大学院へ進学後、大学・大学院を通じた指導教官が協力隊OVであることにも影響を受け、休学して協力隊に参加した。コロナ禍の中、ケニアなどの貧困層や弱者を対象に、地域スポーツクラブを拠点に食料や生理用品などを支援する一般社団法人A-GOALを立ち上げた。

PROFILE

電力会社に10年間勤務。人事部で研修企画に携わる中、技術支援のため途上国で働いた経験のある社員らとの出会いを通じ「海外で働いてみたい」との思いが募り、協力隊に応募した。活動中はKESTESの会長も務めてコロナ禍後の活動態勢の再興に尽力し、自らも奨学生のフォローなどを担当した。帰国後は青年海外協力協会に入職し、JICA二本松青年海外協力隊訓練所で勤務中。

PROFILE

高校時代にカンボジアを訪問。路上で生活したり物売りをしている子どもたちと出会い、生まれる国や家庭が違うだけで生きる環境が全く異なることに衝撃を受け、国際協力に関心を持つようになる。大学で国際経済について学び、建設会社に就職して社会経験を積んだ後、「やはり世界を見てみたい」と協力隊に参加。2024年春まで活動予定。

1993年から、理数科教師としてケニアの教育の課題に向き合ったのが、二木洋行さんだ。配属先は、首都ナイロビから約450キロ離れた西部の町、ブテレにある中等学校。日本の高校に相当するが、4年制で14~18歳が在籍していた。ブテレは当時のケニアでもかなり生活環境が厳しく、学校にも家にも電気・水道・ガスがなかった。二木さんが夜に自宅で授業の準備をする時も、ランプの明かりが頼りだった。

二木さんへの要請は生徒への直接指導。というのも、本来は政府が給与を負担して各学校へ正規教員を派遣することになっていたが、劣悪な環境を嫌って地方赴任を拒否する教師も多く、地方の学校では慢性的に教員不足が続いていたからだ。二木さんの配属先も、従来は地元の大卒者や学生を独自に教員として雇っていて、日本の大学で教育学部を出た二木さんは、配属先で初の〝正規の〟教師として遇された。

受け持つことになったのは1年生から3年生の数学と1年生から4年生の化学の授業で、1日に3~4コマ、週に21コマの授業があった。1クラスに40~50人もいて、この人数の生徒に教えるのも大変だったが、授業を始めると、さらに大きな問題が見えてきた。

「日本でいえば中学2年生相当までの勉強は終えているはずで、実際に教科書の内容もその水準だったのですが、四則演算など、日本ならば小学6年生までに習得しているレベルさえ理解できていない生徒が多かったのです」

背景には、ケニアの厳しい教育事情があった。国が直接運営する公立学校は限られていて、二木さんの配属先の学校も、地域コミュニティや保護者の資金負担で運営されていた。2週間ごとに学費が集められ、「学費が払えないと、翌日から学校に行けなくなります。親が収入を得て学費を支払うと、また通い始めるような状況でした」。

子どもたちの学力を向上させるため、二木さんが取り組んだのは、プリントを作り、日々ひたすら計算問題を練習させることだった。学校長らは「このやり方で大丈夫なの?」と心配して聞いてきたが、「必ず学力は上がるので、見ていてください」と答えた。「数学でも化学でも、一番の基礎をおろそかにすると絶対に壁にぶつかります。学校側もそれまで正式な先生がおらず、どう教えるべきかわからない状況だったこともあり、継続させてくれました」。

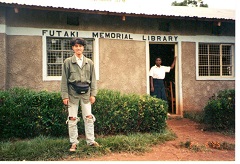

自身の名前がついた図書館の前で。「教え子たちからニヤニヤされてしまって恥ずかしかったです(笑)」

練習問題を1年以上続けていると、生徒たちの能力がつき、「もっと難しい問題をやりたい」という声も上がるようになってきた。「ここがわからないけど、どういうこと?」と質問に来る生徒も増え、「子どもたちが勉強に興味を持ち始めている」との実感があった。

そんなある日、一人の生徒が相談に来た。「勉強しようとしても、本がない。教科書もないし、図書室もない」と訴えた。当初は自費で教科書を寄贈したりもした二木さんだったが、その後、JICA事務所と協議し、理数科教師の配属先に教科書を配布できることになった。さらに地域の人から資金を募って校内に新たな建物を造り、机やいすも設置して図書館を開設した。図書館は生徒が教員に質問したり相談したりする場所にもなり、入口には「フタキ・メモリアル・ライブラリー」と掲げられた。

当時の生徒の一人は後にラジオのコメンテーターとなった。母子家庭で3人きょうだいという厳しい家庭環境の中、二木さんの在任中を含む4年間、ケニアの隊員有志らが運営する奨学金給付団体KESTES(※)の支援で通学を続けた。二木さんに再会した時、「以前は自分に自信がなかった。先生に出会わなかったら、こういう仕事はしていないと思う」と話していたという。

※KESTES…Kenya Students’ Educational Scholarshipの略。1983年に有志のケニア隊員が設立した組織で、成績優秀ながら経済的理由で就学できないケニア人児童に学費援助を行ってきた。会員のうち、現役隊員が奨学生の選考やフォローアップを行い、帰国隊員が日本窓口として広報や資金調達・管理などを担って運営している。

大学でスポーツ社会学を学んだ岸 卓巨さんは、「スポーツを通じた地域づくり」に関心を持ち、大学院へ進学。在学中の2011年9月、ケニア沿岸部のマリンディへ赴任した。

配属先は犯罪に走った青少年たちが裁判の結果が出るまでの期間を過ごす、リマンドホームと呼ばれる更生施設。窃盗のほか、殺人や暴行などの重い容疑がかかっているケースもあったが、路上生活をしていて保護された子どももいた。多い時には10~18歳の男女約40人がいて、法律の規定に反して2年間ほど施設に入れられている子もいた。勉強の時間などもわずかにあったものの、裁判の日以外には、子どもたちはもっぱら手持ち無沙汰な状態だった。

任地のコーチたちとサッカー大会を開催し、表彰式でスピーチする岸さん

施設での岸さんへの要請は、子どもたちの健康的な生活や社会性向上などのためのスポーツ指導や情操教育だった。しかし、施設の敷地は手狭で、のびのびとスポーツを楽しめる環境ではなかった。自身のサッカー経験を生かそうと「子どもたちと施設外でサッカーをやりたい」と申し出た岸さんだったが、「逃走のリスクがあるので外には出せない」と認められず、ひとまずは情操教育のほか、基礎教育に触れる機会をつくり、子どもたちが少しでも有意義な時間を過ごせるようにと考えた。

そこで始めたのは、大学卒業後に公文式のエリアマネージャーをしていた時の経験を生かした個別学習。年齢も家庭事情も異なるので学力もまちまちな子どもたちのため、各自に合わせたプリントを作成して指導を行った。また、ラジオ体操で体を動かしたり、時には日本の歌を教えたこともある。いろいろな方法を試す岸さんを手伝ってくれる職員もいたが、ただ横で新聞を読んでいるだけの職員もいた。

そうして約1年を経た頃、敷地外の農園で、施設で食べる野菜を自ら育てる取り組みが始まり、子どもたちが外に出る機会が増えた。岸さんの「外でサッカーを行う」という試みも認められ、外に出る機会が増えてストレスが解消されるためか、施設を逃げ出す子どもは以前よりむしろ減った。

その一方で岸さんは、「施設の中だけを変えても、限界がある」とも感じていた。「施設にいるのは一時期でしかなく、子どもたちはいずれ去っていきますが、家庭や社会で問題を抱えていて再び非行に走るケースもありました」。

施設を出た子どもを地域ぐるみでケアできないかと模索している時、地域で青少年向けのサッカークラブを開いているケニア人コーチたちと知り合う機会があった。彼らは貧しい子どもたちを集めてサッカーの練習を行い、さらに清掃活動などの各種イベントを催したり、スポーツ特待生としての進学を斡旋したりと、子どもたちの居場所づくりや非行防止に取り組んでいた。「施設から家に戻った子どもたちや、今後施設に入る可能性がある子供たちの受け皿になるのではないか」と考えた岸さんは、施設を出る子とコーチをマッチングしたり、クラブや任地の隊員らと共にイベントを行って、以前施設にいた子どもたちを呼んだりもした。

施設外での活動は施設にも思わぬ効果をもたらした。岸さんが地域イベントで知り合ったNGOなどを施設に招待したりするうちに、それまで外部の組織との関わりを敬遠しているようだった職員たちが自らゲストティーチャーを呼ぶなど、施設での時間を充実させることに取り組み始めたのだ。「彼ら自身、外の人と関わってみて楽しかったのだと思います」。以前、岸さんの活動を横目に新聞を読んでいた職員も、子どもたちに勉強を教えるようになっていた。

岸さんには忘れられない少年がいる。施設を出た後も、時々施設に来ては、小さい子の面倒を見たり、掃除を手伝ったりしてくれた。「それまでは、どの子にとっても施設での経験は良い思い出ではなかったようで、施設を出て再び訪ねてくることなどありませんでした。彼のように顔を出してくれる子が出てきたのは嬉しかったです」。

重機やトラックの周りで活動するウェイスト・ピッカーたち

近年、ケニアでも重視されている環境分野の課題に取り組んだのが、

2021年3月に派遣された加賀瀬 悠さんだ。首都ナイロビに隣接するキアンブ郡のティカという街で、環境・水・天然資源事務所に配属されて活動した。

当初の要請は、郡内60のモデル校を対象にごみ問題や緑化をテーマにした環境教育プロジェクト「エコスクール」を進めることだったが、17年の選挙の結果を受けて責任者が交代していたり、コロナ禍で学校側の状況も変わっていたりと、すぐにエコスクールを始められる状況ではなかった。

加賀瀬さんはエコスクール実施に向けた打診の傍ら、自分でも街の環境について知ろうと考え、ティカの街のごみ収集の方法や処分場の状況を見て回った。「ごみは分別されることもなく、収集用のトラックに積み込まれていました。処分場では、ただひたすら、そのごみが捨てられていました」。

処分場周辺には、ごみの中から拾い集めた有価物をリサイクル業者に売って生活する「ウェイスト・ピッカー(ごみを拾う人)」が多く住んでいた。ピッカーたちはリサイクルできる物を集め、さらに、ごみの山に火を放ち、鎮火すると磁石を使って缶などを集めていた。加賀瀬さんは足しげく処分場に通ううちにピッカーたちとも顔なじみになり、現地で活動している日本人として存在を認知されていった。

そうして赴任から1年余りが過ぎたが、教員向けワークショップなどの働きかけを行う中で、学校でエコスクールを本格的に開始できるのは早くても23年になるという見込みが判明。任期中にエコスクールの活動を行うのがいよいよ難しくなった加賀瀬さん。処分場関連の活動に注力することにした。

ピッカーを集め、ごみの中からあめを見つけるアクティビティを実施

当時、配属先ではJICAの支援の下、処分場の改善プロジェクトが進められていた。プロジェクトの進行につれて、配属先とピッカーたちの活動との間に問題が生じるようになった。例えば、ショベルカーがごみを運んだり掘ったりする際に出てくる有価物を拾おうと、我先にピッカーが近づいて危険だった。また、ゴミを押し固めて処分場内を整備していたが、ピッカーがゴミを燃やすことでそれが崩れてしまう恐れもあった。「彼らの生計手段を奪ってはいけませんが、行政の意向を理解してもらい、規則を守るよう呼びかける必要がありました」。

そこで、配属先でプロジェクトに携わる部署から加賀瀬さんに、「ピッカーたちに事務所の取り組みについて伝えるワークショップを企画してほしい」との要請が来た。加賀瀬さんは、体験型プログラムを通じて「ショベルカーが下ろした直後の山積みのごみよりも、平らに整地されるまで待ったほうが、有価物を探すのに効率がいいと伝えよう」と考えた。企画したのは、ごみに見立てた紙くずとあめを混ぜて、山積みの状態と平らに広げた状態で、それぞれあめを探してもらうゲームだ。そのほか、ごみを燃やすことによる健康被害などについてのプレゼンテーションも用意した。

ワークショップの開催は、すでに加賀瀬さんの離任まで残り1カ月の23年2月だったのだが、地域の400人のピッカーのうち300人が参加の意向を表明。6回に分けて実施しなければならないほどの盛況ぶりとなった。

人口増加と経済成長の続くアフリカでは、ごみの問題はケニアだけに限らない。加賀瀬さんは「ケニアでの経験を生かし、今後もアフリカの廃棄物の問題に関わりたい」と話す。

個人のバナナ農家を訪ねてバナナマンダジを作る様子

2022年4月から、農家の収入向上のため、農産品を生かした商品開発とマーケティングに取り組んでいるのが、伊治由貴さんだ。

派遣先は、ナイロビから約300キロ離れたケリチョ郡アイナモイ地域の農業事務所。一帯は標高2000メートル級の高地で、紅茶の一大産地であるほか、各種農作物の栽培が盛んだ。要請は農家の収入向上だったが、職員は農業指導や害虫対策など、各自の担当業務で忙しく、「何をやるかは私の裁量にかなり任されていて、最初に事務所に行った日、『ユーアーフリー、何をやってもいいよ』と言われました」。

伊治さんは職員からの紹介で地域の個人農家や生産者グループを訪ね、どういう作物を育てているのか、加工するとしたらどういう製品を作りたいのか、聞いて回ることから始めた。訪問と聞き取りを続けるうち、「加工品作りに興味がある」という何軒かの農家と出会うことができた。その後、一緒に作物を使った品物の試作を重ね、着任から約8カ月がたったころ、マーケットで販売するところまでこぎ着けた。

目下取り組んでいるのは、ケニアなどの東アフリカで一般的な揚げパンであるマンダジの生地にバナナを練り込んだ「バナナマンダジ」と、世界五大穀物の一つで現地では広く栽培されているソルガム(タカキビ)を加工して作った「ソルガム粉」の2種。

ナイロビ日本人会の祭りでソルガム粉とクッキーを販売

バナナマンダジはバナナ農家と共に、収穫したバナナを使って作っている。地元のマーケットでは、バナナの価格は1本5シリング(約5円)程度だが、バナナマンダジは1個10シリング。市の立つ毎週火曜日に80~90個を作り、マーケット内で歩き売りをすると、好評でよく売れる。「売り上げから材料費の300~400シリングを除いた400~500シリングが1日の利益となり、農家の人はそれでさらに調理用の器材を購入したり、次回の材料費に充てています」。

ソルガム粉については、伊治さんが関わる前から栽培農家が販売していたのだが、伊治さんは販売時によりアピールできる手段を考え、「高血圧や貧血に良い」などとソルガムの効果をアピールするポスターを作り、それを見せながら歩き売りをするようにした。

この2軒が先行したが、「いずれ加工品を販売したいと話す農家が10軒くらいあります」と伊治さん。何を売りたいか相談しながら試作を続けている段階で、バナナチップスや、小麦粉などを延ばして焼く薄焼きパン「チャパティ」にバナナを加えたバナナチャパティ、他にもパイナップルジャム、アボカドオイルなどを作る案が出ているという。

心がけているのは、農家の自主性と、商品が簡単に作れること。「農家の人たち、特に女性の場合は農作業の他に家事や育児などもあって忙しいので、なるべく少ない時間で作れて、コストが少ないことも大事にしています」。

自身を介して農家同士のつながりを広げることも意識している伊治さん。地元農家にレクチャーを頼み、フィンガーミレット(穀類の一種)農家グループとケーキ作りをした

また、ケニア人は食に対して保守的な面があることも注意点だという。

「目新し過ぎるものを売っていると、『何これ?』と避けられてしまいます。食べ慣れている物や作り慣れている物に一工夫を加え、何を作るかはケニア人である彼らに任せることで、継続的に売れるようになると思います」

取り組みを続けるうち、町を歩いている時に「今日はマンダジ売っていないの?」と声をかけられるなど、地元なじみの存在になってきた伊治さん。地元のキプシギス語を覚えてあいさつを返すと相手も喜び、会話が弾むという。

元々は人の目を気にするタイプで、コミュニケーションにも積極的でなかったという伊治さん。「自主的に行動した分、人脈や活動の幅が広がっていきますし、今はむしろそのやりとりを楽しいと感じています。また、毎日の活動終わりに友人とチャイを飲みつつたわいもないおしゃべりをするのが至福のひとときです。日本にいる時よりも自分らしくいられるのかな、と思います」。

ウガリとサマキ(スワヒリ語で魚の意)のプレート。二木さんの派遣から約30年を経てケニアで活動中のコミュニティ開発隊員・伊治由貴さんも、やはり毎日のようにウガリを食べているという(写真提供=伊治由貴さん)

ケニアで欠かせない食べ物といえば、ウガリ。トウモロコシなどの粉を湯で練って作られており、小麦粉の生地を延ばして焼いたチャパティや米などと同じく、主食として扱われることもある。ジンバブエのサザやザンビアのシマなど、似たものがアフリカ各地で食されているが、ウガリはトウモロコシの外皮を多く含んでいて、ボソボソ、パサパサしているのが特徴とされる。

二木洋行さんがブテレの町に赴任した当時、「最初は家に調理器具どころか炭さえもなく、約2週間、食事はバナナばかりの状況」だったが、道具をそろえて生徒や親たちに現地の食材や調理法を教えてもらった時、最初に教わったものの一つがウガリだった。上述の食感や味のなさからウガリは苦手という日本人もいる一方で、二木さんは「ブテレでは米が手に入らなかったという事情もありますが、ウガリは最初から特に抵抗なく食べられましたね」と振り返る。

資金集めの会の様子。最初に主催者や地域グループのチーフなどによるあいさつがあり、資金集めの目的が説明されるが、「ケニア人のあいさつは一人ひとりがとても長く、10~20分にもなります」

Harambee(ハランベー)とは、「共に働こう」「みんなで一緒」といった意味のスワヒリ語で、ケニア人の精神や社会づくりを象徴する言葉だ。政府の資金が乏しい時代に住民の寄付などで設立された中等学校は「ハランベースクール」とも呼ばれる。また、ケニア人は学費や医療費などのまとまったお金が必要な時、このハランベーの精神で「資金集めの会」を催したりする。

ケニアで活動中の伊治由貴さんも、知り合いの農家の人に誘われて会に参加したことがある。「資金を集めたい人が自宅の庭にテントや席を用意して知人などを招き、みんなでお茶やランチをしてから、最後に各自が出せる範囲のお金をカンパするのですが、驚いたのは、『この人はいくら出してくれましたよ』と発表されることです。もちろん、会の目的は寄付を多く集めることですが、金額にかかわらず、発表することで〝寄付してくれた〟行為そのものをたたえる意味があるそうです」。伊治さんは相場がわからず500シリング(約500円)を出したが、100~200シリング程度が普通だったようで、周りは「おーっ」と驚いた様子。「金銭感覚の違いが表れてしまったこともありますが、思い切り注目されてしまって、居心地の悪い感覚を味わいました(笑)」

Text=三澤一孔 写真提供=ご協力いただいた各位