加朱 将也さん

青年海外協力隊

Masaya Kashu

滋賀県立八日市高等学校 保健体育科教諭

- 【職場】

- 滋賀県

- 【職業】

- 高校教諭

- 赴任国

-

エチオピア連邦

民主共和国

- 【赴任地】

- アディスアベバ市

- 【職種】

- 体育

- 【派遣期間】

- 2011年6月~2013年6月

疑問を持ち、自身で考え、行動する

国内外で広く活躍する、そんな若者を育てたい

エチオピアでの人との関わりの中で見つけた、協働の大切さや自身の成長。

実体験から得たその大切さや楽しさを、多くの生徒たちに伝えていきたい。

現在も日本で、世界でスポーツ教育を展開している。

スポーツとは何か?

意義を見つけて広める活動

「理科などに比べて体育の優先順位が低く、あまり予算が投じられていませんでした。学校には十分な設備や道具がないため、農村部の子どもたちはスポーツに触れる機会が少ないのです」スポーツ教育の意義を周知する必要があると痛感した加朱さん。配属先の学校で活動を続けながら仲間の協力隊員と連携し、ボール1つでできる教育活動『ONE BALLプロジェクト』を立ち上げた。休日を利用して、サッカーボール1つを持って、エチオピアの地方部を周る。子どもにはスポーツをする機会を提供し、大人にはスポーツ教育の大切さを伝えていった。

現地のスポーツ局や教育局、時にはメディアも巻き込みながら実施した『ONE BALLプロジェクト』の道のりは、決して平坦なものではなかった。自身で発案したプロジェクトの企画書を多方面に持ち込み、支援金を募る。熱心に活動を続ける協力隊員たちの様子を間近に見て、徐々に地元でも共感してくれる人々が現れてきた。そんな地元の協力者は、活動の意義を周りの人々に伝えてくれたという。

「私たちの“姿”と、現地の理解者の“言葉”が重なるとき、文化や価値観の異なる人々が協働できるようになります。もしかしたら、協力隊員だけでもできた活動かもしれませんが、彼らなしではここまで大きな反応は生まれなかったでしょう。彼らと協働するために自分は何をしなければならないのか自問自答する中で、多くのことを学ぶことができました。国際協力は一方通行の矢印ではなく、双方向の矢印、“助け合い”であると知りましたね」

加朱さんの帰国後も、『ONE BALLプロジェクト』を受け継ぐ後輩隊員たち。さらなるスポーツの輪を広げ、エチオピアの多くの子どもたちを笑顔にしている。

支援から解決へ

先進国で教育をする意味とは

加朱さんは協力隊での活動を終えた後、中東でのシリア難民支援にも従事。その後、故郷に戻って教職に就いた。

「現地で支援活動をする大切さを認めながらも、世界の課題の根本を解決するためには、先進国に生きる人々が変わらなければ実現できないことに気づいたんです。これまでの自身の経歴から、“できること”“したいこと”“求められていること”を考えた時に、3つが合わさるライフワークとして、日本の教育現場にたどり着きました」

そして加朱さんは、県下でも有数の歴史と伝統を誇る滋賀県立八日市高等学校の教員になった。現在は、体育科の授業とバレーボール部の顧問を務めるほか、日本ラグビーフットボール協会の国際協力部門員として、スポーツを通じた国際協力の活動も行っている。

目指すのは、物事に疑問を感じ、その答えを探し続け、行動できる人材の育成だ。生徒たちが学校生活を通じて、その素地を得ることができる環境づくりに、日々奮闘している。

「現地で支援活動をする大切さを認めながらも、世界の課題の根本を解決するためには、先進国に生きる人々が変わらなければ実現できないことに気づいたんです。これまでの自身の経歴から、“できること”“したいこと”“求められていること”を考えた時に、3つが合わさるライフワークとして、日本の教育現場にたどり着きました」

そして加朱さんは、県下でも有数の歴史と伝統を誇る滋賀県立八日市高等学校の教員になった。現在は、体育科の授業とバレーボール部の顧問を務めるほか、日本ラグビーフットボール協会の国際協力部門員として、スポーツを通じた国際協力の活動も行っている。

目指すのは、物事に疑問を感じ、その答えを探し続け、行動できる人材の育成だ。生徒たちが学校生活を通じて、その素地を得ることができる環境づくりに、日々奮闘している。

人の関わりほど大切で面白いものはない

エチオピアは、世界の中でも貧しい国と言われ、十分なモノがなかった。対して日本は、経済的に発展しモノが溢れているからか、どうしてもモノから幸せを感じてしまいがちではないかと、加朱さんは考える。エチオピアの人々が、モノではなく人と頼り合いながら生き、そこから幸せを感じる姿を見て、学ぶものも多かった。

「生徒を見ていると、日本人は他者との関わりが希薄になってきているのではないか、と感じます。人と関わると、当然意見の対立や考え方の違いが生まれますが、それを乗り越えて協働することで新しい発見があり、自分を成長させることができます。様々な人と出会う中で、行動する動機を見つけることもできますよね」

自身がそうだったように、価値観の異なる人々との関わりは、悩みも生むが成長にも繋がるはずだ。その大切さや楽しさを、スポーツを通して生徒たちに伝えていきたい。加朱さんの挑戦は今も続いている。

「生徒を見ていると、日本人は他者との関わりが希薄になってきているのではないか、と感じます。人と関わると、当然意見の対立や考え方の違いが生まれますが、それを乗り越えて協働することで新しい発見があり、自分を成長させることができます。様々な人と出会う中で、行動する動機を見つけることもできますよね」

自身がそうだったように、価値観の異なる人々との関わりは、悩みも生むが成長にも繋がるはずだ。その大切さや楽しさを、スポーツを通して生徒たちに伝えていきたい。加朱さんの挑戦は今も続いている。

-

春季高校総合体育大会にて。生徒たちにスポーツを通して、協働の大切さや自身の成長、その楽しさを日々伝えている。

春季高校総合体育大会にて。生徒たちにスポーツを通して、協働の大切さや自身の成長、その楽しさを日々伝えている。 -

バレーボール部の顧問を務める加朱さん。自身が恩師からきっかけを得たように、生徒たちにも国内外で活躍する扉を拓いてもらいたいと願う。

バレーボール部の顧問を務める加朱さん。自身が恩師からきっかけを得たように、生徒たちにも国内外で活躍する扉を拓いてもらいたいと願う。 -

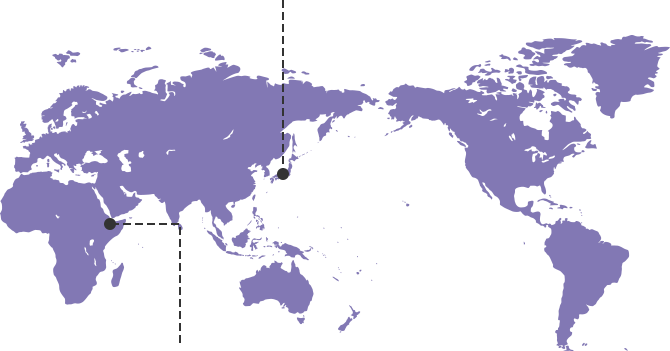

加朱さんは授業中でも笑顔が絶えない。途上国での経験は、思い悩む時でも前に進む道標を与えてくれるという。

加朱さんは授業中でも笑顔が絶えない。途上国での経験は、思い悩む時でも前に進む道標を与えてくれるという。

-

加朱 将也さん

Profile - 滋賀県出身。高校時代、所属していたバレーボール部の顧問がJICA海外協力隊の経験者だったことから、アフリカや協力隊に興味を持つ。大学在学中に応募し、卒業と同時に青年海外協力隊としてエチオピアに派遣され、体育やスポーツを通じた教育活動を推進。その後、ヨルダンにてシリア難民支援にも携わる。現在は、地元高等学校の保健体育科教諭として後進を指導中。

-

広い視野と情熱ある行動力で、若者に勇気を

広い視野と情熱ある行動力で、若者に勇気を

- スポーツの楽しさを伝えるという強い想いをもって、より良い授業づくりに取り組まれています。コロナ禍で学園祭をどう企画・運営するかという時には、前例に捉われることなく、生徒の想いをくみ取りながら、新しい発想で成功に導いてくれました。協力隊活動などの海外で得た、広い視野と貴重な体験。それらを伝えながら、自ら進路を切り拓いていく勇気を、若者たちに与えていってほしいと期待しています。

- 滋賀県立八日市高等学校 校長

- 岩田 篤夫さん