柿沼 瑞穂さん

青年海外協力隊

Mizuho Kakinuma

ファンドレイザー

- 【職場】

- 山口県

- 【職業】

- ファンドレイザー

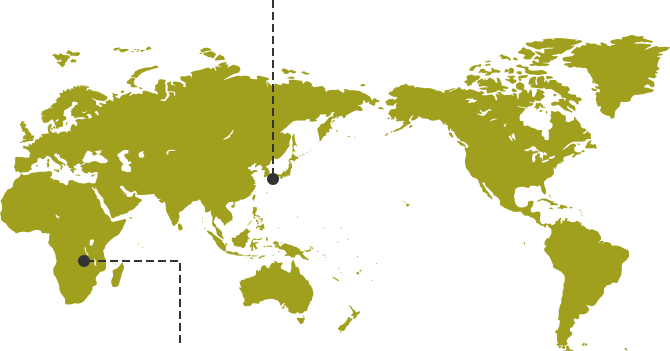

- 赴任国

-

ザンビア共和国

- 【赴任地】

- カピニ

- 【職種】

- 村落開発普及員

- 【派遣期間】

- 1997年12月~2000年12月

資金調達で持続可能な活動を

「まずはやってみよう」で現場をつくる

課題を見つけては、それを解決するにはどうするべきかを考え抜いてきた柿沼さん。

青年海外協力隊や農業を通じた人材育成、そして現在はファンドレイザーとして活躍中だ。

柿沼さんは「自分じゃないとできないこと」を求め、走り続ける。

途上国研究で生まれた疑問

答えを求めて協力隊へ

卒業後、熱帯農業を学ぶために大学院へ進み、途上国の生態系や農業の研究に没頭。「研究を進める中で“調査対象”の途上国の人々のために役立っているのか、と疑問を抱きました。そして、自分じゃないとできないことをしたいという思いが生まれて、青年海外協力隊への参加を決めたんです」

柿沼さんが村落開発普及員として派遣されたのは、ザンビアの農村部。堆肥作りを中心とした活動を計画していたが、堆肥を作るための有機物を集めることが農村部では難しかった。シングルマザーの女性も多く、現地の人から「手っ取り早く現金収入を」との声も多かったため、洋裁を中心とした活動に変更したという。手回し式ミシンを購入するためにローンを組み、作った商品を首都のバザーや隊員仲間に販売して収入を得て、事業を回していった。

企画や広報、仲間集め、そして資金調達。アフリカの農村部では全てを自分でしなければならなかったが、柿沼さんは「何もないところから生み出していくことにやりがいを感じた」という。

資金調達の必要性

ファンドレイジングを専門的に

帰国後は、JICAの国内協力員や大学での産官学連携のコーディネーターなどを経て、公益財団法人オイスカへ入職した。「フィールドに出たい、海外とつながりたい」そんな柿沼さんの思いと、農業を通じた人材育成という組織のミッションが合致したのだ。

オイスカは、アジア太平洋の各国から青年を日本国内に受け入れ、日本語を使った人材育成研修を実施している。外国語でコミュニケーションを取り、慣れない環境に順応しようとする苦労は、自身の協力隊経験からもよく理解できた。「相手の立場や考え方を理解しようと努めることの大切さを、あらためて考えるようになりました」

四国研修センターでの所長の任を経て、本部の啓発普及部長に就任、オイスカ全体に対する支援者や寄付の獲得に努めた。「センターでは、研修生や自身の頑張りを訴えれば支援の輪が広がりました。しかし、本部では全国の組織や海外への支援を呼びかけなくてはならず、やみくもに取り組むことに限界を感じました」柿沼さんは経営資源の獲得を体系的に学ぶため、ファンドレイジング・スクールを受講。事業や組織を成長させていく実践力を身に付けていった。「何かを始める時、アイデアを出す人はいても資金を集めてくる人はあまりいない。私の役割はそこだなと思いました」

オイスカは、アジア太平洋の各国から青年を日本国内に受け入れ、日本語を使った人材育成研修を実施している。外国語でコミュニケーションを取り、慣れない環境に順応しようとする苦労は、自身の協力隊経験からもよく理解できた。「相手の立場や考え方を理解しようと努めることの大切さを、あらためて考えるようになりました」

四国研修センターでの所長の任を経て、本部の啓発普及部長に就任、オイスカ全体に対する支援者や寄付の獲得に努めた。「センターでは、研修生や自身の頑張りを訴えれば支援の輪が広がりました。しかし、本部では全国の組織や海外への支援を呼びかけなくてはならず、やみくもに取り組むことに限界を感じました」柿沼さんは経営資源の獲得を体系的に学ぶため、ファンドレイジング・スクールを受講。事業や組織を成長させていく実践力を身に付けていった。「何かを始める時、アイデアを出す人はいても資金を集めてくる人はあまりいない。私の役割はそこだなと思いました」

渦中に行ってみる必要性

山口県でも「まずやってみる」

2018年、山口県へと拠点を移した柿沼さんはフリーランスのファンドレイザーとして、様々な地域活動の資金調達から運営までを行っている。「渦中に行くために、まずはなんでもやってみないと」

そんな彼女の取り組みの一つが『小郡みんな食堂』だ。子どもが一人でも来られ、年代に関係なく、誰もが自由に無料で参加できる、地域の「居場所」となっている。縁があった子ども支援のNPOと共に立ち上げに携わり、実行委員の一人として活動を支えている。活動では、SDGsを学べる『こどもSDGsカフェ』とセットで行ったり、プログラミング体験をしてみたりなど、食堂へ足を運び易くする仕掛けを講じている。

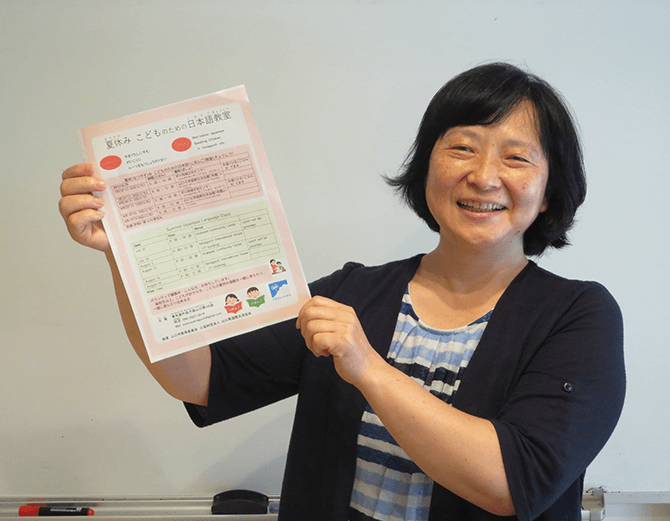

他にも、青年海外協力隊山口県OB会の一員として、外国にルーツを持つ子どもへの日本語教室も行っている。柿沼さんが外国籍を持つ市民と交流する中で、「子どもが学校になじめていない」「日本語習得に困っている」という話を聴いて発案。協力隊は、現地を助けに行くつもりで派遣されるが、参加者の多くが「逆に助けられた」という経験を持つ。柿沼さんも「任国への恩返しになれば」との思いから始めた企画だった。OB会の理解もあり、休眠預金の助成金を獲得。一方で子ども向けに日本語を教えた経験のある人は少なく、人材確保や教材づくりなどに奔走したという。

子ども食堂も日本語教室も、「支援する側」「される側」の関係ではない。「困ったことがあれば助け合うのは当たり前。見守ったり、手伝ったりして地域でつながり合うのが理想だと思います」だからこそ、これらの活動を持続可能なものにしたい。これからも柿沼さんはファンドレイザーとして、地域の活動を支え続けていく。

そんな彼女の取り組みの一つが『小郡みんな食堂』だ。子どもが一人でも来られ、年代に関係なく、誰もが自由に無料で参加できる、地域の「居場所」となっている。縁があった子ども支援のNPOと共に立ち上げに携わり、実行委員の一人として活動を支えている。活動では、SDGsを学べる『こどもSDGsカフェ』とセットで行ったり、プログラミング体験をしてみたりなど、食堂へ足を運び易くする仕掛けを講じている。

他にも、青年海外協力隊山口県OB会の一員として、外国にルーツを持つ子どもへの日本語教室も行っている。柿沼さんが外国籍を持つ市民と交流する中で、「子どもが学校になじめていない」「日本語習得に困っている」という話を聴いて発案。協力隊は、現地を助けに行くつもりで派遣されるが、参加者の多くが「逆に助けられた」という経験を持つ。柿沼さんも「任国への恩返しになれば」との思いから始めた企画だった。OB会の理解もあり、休眠預金の助成金を獲得。一方で子ども向けに日本語を教えた経験のある人は少なく、人材確保や教材づくりなどに奔走したという。

子ども食堂も日本語教室も、「支援する側」「される側」の関係ではない。「困ったことがあれば助け合うのは当たり前。見守ったり、手伝ったりして地域でつながり合うのが理想だと思います」だからこそ、これらの活動を持続可能なものにしたい。これからも柿沼さんはファンドレイザーとして、地域の活動を支え続けていく。

-

地域のボランティアを巻き込み、毎月1回、食事やお弁当を提供する子ども食堂を開催。子どもに特化せず、多世代交流の場づくりも目指している。

地域のボランティアを巻き込み、毎月1回、食事やお弁当を提供する子ども食堂を開催。子どもに特化せず、多世代交流の場づくりも目指している。 -

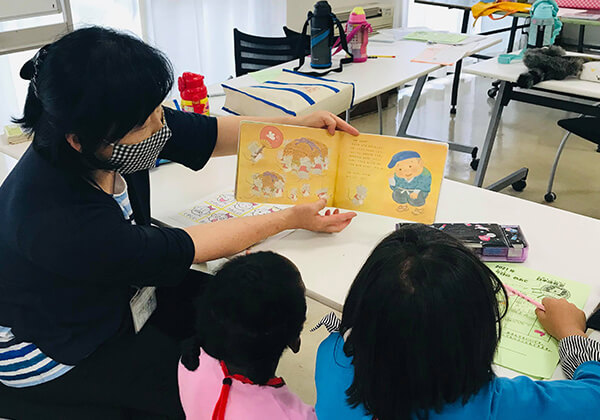

県の大学や地域の交流センターで週に1回、外国籍の子どもたちに日本語指導や学校の宿題のサポートを行っている。

県の大学や地域の交流センターで週に1回、外国籍の子どもたちに日本語指導や学校の宿題のサポートを行っている。 -

コロナ禍で仕事が減っている外国人の助けになればと、青年海外協力隊山口県OB会主催で地域の外国人住民に食品の配布を行った。

コロナ禍で仕事が減っている外国人の助けになればと、青年海外協力隊山口県OB会主催で地域の外国人住民に食品の配布を行った。

-

柿沼瑞穂さん

Profile - 群馬県出身。大学院在学中、青年海外協力隊に参加。ザンビアに派遣され、村落開発普及隊員として活動。帰国後、JICAの国内協力員や大学でのコーディネーター業などを経て、公益財団法人オイスカへ入職。四国研修センター長や啓発普及部長などを歴任。2018年より夫の出身地である山口県に移住し、フリーランスのファンドレイザーとして子ども食堂や日本語教室などを運営する。

-

豊富な知識と経験で様々な可能性を生み出してほしい

豊富な知識と経験で様々な可能性を生み出してほしい

- OB会はこれまで親睦がメインでしたが、柿沼さんが山口県に来てからは「できることをやろう」と色々提案してくださり、活発な活動をしています。場づくりや仕組みづくりの経験が豊富で、挑戦を一つ一つ実現させていくんです。日本語教師である私も外国にルーツを持つ子どもたちへの支援には頭を悩ませていましたが、彼女が加わり、本当に助かりました。ぜひこれからも、思う存分にやってもらいたいと思います。

- 青年海外協力隊山口県OB会 会長

- 山尾 和宏さん