いまだに化石燃料への依存度が高い日本。自国のエネルギー資源も少ない中で、今後どのような未来が描けるでしょうか。気候変動対策としても注目されている「再生可能エネルギー」をもっと知り、日本のエネルギーの未来について考えてみましょう。

・再生可能エネルギー(再エネ)とは、資源がなくなることがなく、自然界に常に存在し、CO2を排出しないエネルギーのことです。

・再エネの種類には以下のものがあります。

太陽光発電

太陽光エネルギーを太陽電池で直接電気に換えるシステムです。大規模発電から家庭用の発電まで導入が広がっています。

風力発電

風の力で風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こします。陸上に設置されるものから洋上に設置されるものまであります。

水力発電

河川などの高低差を活用して水を落下させ、その際のエネルギーで水車を回して発電します。現在では、農業用水路や上水道施設などでも発電できる中小規模のタイプが利用されています。

地熱発電

地下に蓄えられた地熱エネルギーを蒸気や熱水などで取り出し、タービンを回して発電します。使用した蒸気は水にして、※還元井(かんげんせい)で地中深くに戻されます。日本は火山国で、世界第3位の豊富な資源があります。

※還元井…熱水や水を、地下深くへもどす井戸

バイオマス発電

動植物などの生物資源(バイオマス)をエネルギー源にして発電します。木のくずや動物のふん、食品の生ゴミなどをそのまま燃やしたり、ガスにして発電に利用します。

参考:

制度の概要|固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)

「各エネルギーの特徴」

メリット

枯渇しない

世界の主要なエネルギーは石油、石炭、天然ガスといった化石燃料です。化石燃料は埋蔵量が限られており、将来的に枯渇することが予想されますが、再エネは地球上に常に存在しているエネルギーのため、枯渇の心配がありません。

地球温暖化対策に貢献

発電時にCO2を排出しない再エネは環境への負荷が少なく、クリーンなエネルギーです。

デメリット

発電コストが高い

例えば太陽光の発電コストは天然ガスや石炭を使った発電より高く、積極的な導入の妨げになり得ます。

環境に左右されることが多い

再エネは自然環境からエネルギーを得るものが多く、その発電量は季節や時間、気候などに大きく影響を受けます。(発電量のコントロールが効かない)

設置できる場所の確保

太陽光、風力などの再エネは設置するために広大な土地を必要とします。

出典:資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/outline/index.html

出典:電気事業連合会「再生可能エネルギー 普及すればすべて解決?」

https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/about/task.html

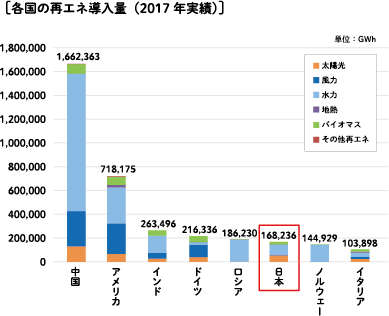

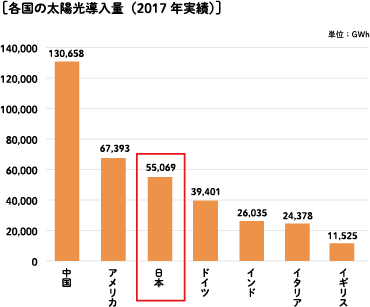

日本の再エネ導入量

出典:IEAデータベースより資源エネルギー庁作成

2017年の実績で、日本の再エネ導入量は世界で6番目となっています。

日本の再エネで一番導入されているのが太陽光発電で、その導入量は中国、アメリカに次いで世界第3位です。

太陽光を中心にその活用にかかる費用は急速に安くなっており、世界的に普及が進んでいます。日本の再生可能エネルギーは国全体で必要なエネルギーの約1.8倍もあると推計されており、上手に活用していくことが大切です。