買い付けた塩をナイジェリアまで南下して市場で売り、コミュニティのための穀物を仕入れる

千年続く塩の道

存続の危機にある伝統的な塩キャラバン。伝統的な交易が果たす役割とは

私が初めて塩キャラバンに参加したのは、1998年のことだ。きっかけは雑誌に掲載された、まるでおとぎ話の世界から抜け出してきたような美しいキャラバンの写真だった。記事の中で、キャラバンを営む“ブルーメン”と呼ばれるトゥアレグ族の男性は太陽と星を見て方向を定め、岩塩を買いつけるために1日16時間も歩くと紹介されていた。この時代遅れにも思える交易は、車が導入されてからは、ラクダで2か月かかった距離を2週間で走るトラックとの激しい競争にさらされているという。

キャラバンが残るうちに、砂漠をともに横断してみたい。JICAの砂漠化防止計画の通訳の仕事をきっかけにニジェールの首都のニアメを訪れた後、私はサハラ砂漠の町アガデスに向かった。そこでラクダを3頭買って、40日間塩キャラバンと一緒に砂漠を渡った。

それは想像を絶する砂漠の美しさと、トゥアレグ族の生命力に圧倒された旅だった。しかし何よりも驚いたのは、移動の規模だ。私が同行したテネレ砂漠を往復する1,400キロのルートは、実はほんの一部にすぎなかった。彼らはさらにサヘル地域の市場まで移動し、塩とナツメヤシを売ってから大量の穀物を買い、ナイジェリアまで南下する。塩キャラバンはサハラ砂漠とオアシス塩田を結ぶ西から東のルートと、サハラ砂漠とサヘル地域を結ぶ北から南の二つのルートを持つ3,000キロの交易だったのだ。

塩キャラバンを長年研究している人類学者のゲルト・シュピットラーによれば、この伝統的な交易は経済的、社会的な役割がとても大きく、車輌のガソリン代や維持管理費がかからないため、トラックの運搬に比べて利益が2倍であるという。これは今まで読んだ“ラスト・キャラバン”に関する記事とまったく逆の視点だった。千年も続くラクダ乗りの交易に本当に未来があるのなら、記録を残さなければならない。私は終点のナイジェリアまでドキュメンタリーを撮影することを決め、2003年、ビデオカメラと発電のためのソーラーパネルを持ち、ふたたび塩キャラバンの旅に同行した。

-

千年前からこの地域で続くキャラバンは、一見なにも目印がない砂漠を迷わず進んでいく -

ビルマで岩塩を売るカヌリ族の女性。ラクダに積みやすいようにパンのような丸い形に固められている -

農作業をするサヘル地域のハウサ族の女性。収穫した大量のミレット(雑穀)をキャラバンが買っていく -

ナイジェリア北部、カノ市の大モスク。ここでキャラバンは服、料理道具、落花生などを仕入れて、再びビルマで売る -

ビルマで岩塩を売るカヌリ族の女性。ラクダに積みやすいようにパンのような丸い形に固められている -

アガデスのシンボル、高さ27mのミナレット。ニジェールの中心に位置するこの街は昔からキャラバンの交差点だった -

ブッシュマーケットでは、ウマ、こぶウシ、ラクダやヒツジを飼う遊牧民がキャラバンの岩塩を毎年待つ -

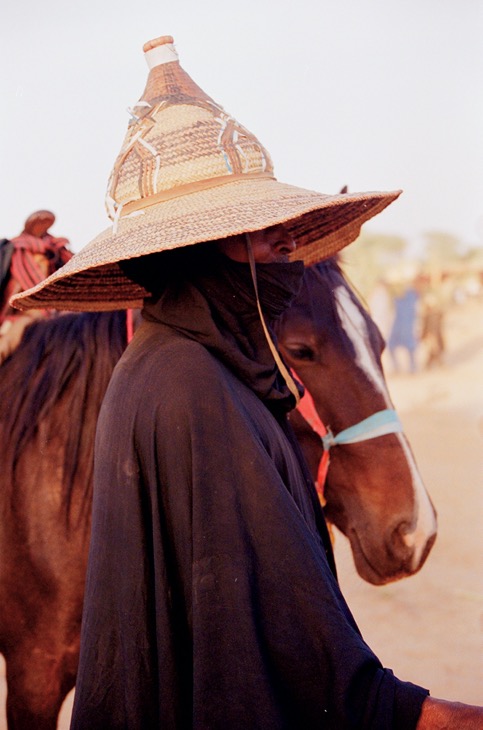

旅の合間にふざけあう子どもたち。“ブルーメン”とも呼ばれるトゥアレグ族伝統の青い衣装が鮮やかだ -

5日ぶりに井戸にたどり着いたキャラバン。慣れた様子で地下から水をくみ上げていく -

テネレ砂漠では水がほとんどなく、キャラバンは曙から16時間も移動する -

テネレ砂漠に入る前に収集された干し草。薪と木は1頭のラクダにつき約100キロにもなるという

前回と同じ40日間の砂漠の旅のあと、キャラバンは南部のダコロ地域に向かった。ハウサ族のミレット(アワやヒエなどの雑穀)収穫が終わる11月、休閑地でキャンプをしながら、毎日農村の小さいブッシュマーケットへ出向く。キャラバンの人々はヤシの葉で丁寧に包まれた岩塩を並べ、仕入れ価格の10倍で売っていた。客はプール族やトゥアレグ族などの遊牧民だ。市場には、小型トラックで運んだ塩をキャラバンよりも安く売っているアラブ人の店もあった。その塩は純度が低く灰色がかっていた。小さい家畜を飼うハウサ族の農民は、このような雑貨店で年中日用品として販売されている塩を購入していく。だが、家畜が財産である遊牧民は年に一度しか来ないキャラバンの高品質の塩を待っていた。砂漠に放牧されるラクダやこぶウシにとって、塩は命なのだ。

岩塩の売り上げで農民から穀物を仕入れることで、キャラバンの人々は自給自足に近い生き方を保っている。代々受け継がれてきた何千キロにもおよぶルートは、サヘル地域の穀物を遊牧キャンプまで運ぶ。ニジェールで発生した80年代の大干ばつの際には、塩キャラバンがナイジェリアから多量のミレットを砂漠へ持ち帰ったおかげで、大勢の遊牧民が助かった。ナイジェリアのカノ地方に降りると、キャラバンは緑豊かな牧草地でラクダの群を放牧しながら、農民の休閑地をその糞で肥沃にする。無料で自然の堆肥を残してくれるキャラバンを農民は歓迎し、代わりに水や食べ物を提供する。農民と遊牧民は本来おたがいのニーズを補完する存在なのだと塩キャラバンが思い出させてくれた。

サハラ砂漠一帯では、国家によって定住化やトラックの導入、農地政策などが実施されてきた。その中で、何世紀にもわたって環境に生き方を順応させてきた塩キャラバンのような現地のオリジナルの経済システムこそが、砂漠の少ない資源を守り続けているのかもしれない。

デコート・ 豊崎・アリサ(でこーと・とよさき・ありさ)

ジャーナリスト、写真家、ドキュメンタリー監督。遊牧民のトゥアレグ族を支援する団体「サハラ・エリキ」代表。父はフランス人、母は日本人。サハラ砂漠を4か月かけて横断する塩キャラバンの日常を追った映画「Caravan to the future」発表。塩キャラバンや福島原発事故、ニジェールのウラン鉱山について執筆。

「サハラ・エリキ」ホームページ https://sahara-eliki.org/