広域セミナー開催について

2025年1月16日、17日の2日間、フィジーにて広域セミナー(Sub-Regional Seminar)を開催しました。

これまで本プロジェクトでは、フィジー水産省職員の主導でフィジーの水産振興に関わる課題を解決するべく7つの小規模プロジェクトを実施してきました(関連 https://www.jica.go.jp/Resource/project/fiji/004/news/20220314.html)。それらの課題解決のためにフィジー在住のコンサルタントやUSP(南太平洋大学)やSPC(太平洋共同体)の専門家と協力して、その課題に特化したカリキュラムを組み、研修を実施してきました。その研修を通して職員自身の技術・能力を養成し、プロジェクトに臨んできました。昨年実施した南南協力研修ではその成果をバヌアツ水産局員に発表しました。またフィジー水産省職員が本プロジェクト成果を紹介するだけでなく、バヌアツの「豊かな前浜プロジェクト」の現場などを訪問し、水産資源管理やティラピア養殖、魚の路上販売の視察をしました。本プロジェクトではこれらの活動を通して、今後の両国間協力の計画や提言を行い、フィジー・バヌアツ双方の水産分野における協力関係を構築しました(関連 https://www.jica.go.jp/oda/project/1900682/news/1553845_45077.html)。

本プロジェクトは今年3月に終了します。本セミナーでは、これまでの成果をJICA、フィジー水産省次官、現地コンサルタント、SPC、OFCF(海外漁業協力財団)そしてバヌアツ水産局と、今後フィジーとの水産協力に関心を示すトンガ水産省に発表しました。今回は1日目に実施した開会式の様子と「小規模プロジェクトの成果共有」について紹介します。

開会式では、JICAフィジー事務所の若杉所長とフィジー水産省次官Sanjana氏から開催の挨拶をいただきました。Sanjana氏からはこれまでのJICAによるフィジー水産協力への感謝と共に、バヌアツ・トンガ・フィジーを含む大洋州における持続的な漁業に向けた水産協力を推進していく旨が伝えられました。また本プロジェクト終了後も、2030年までのSDG14の達成に向け、引き続き省内で取り組みを続けていくことが述べられました。

その後、7つの小規模プロジェクトの成果を共有しました。以下、各小規模プロジェクトを担当した部署、プロジェクトの背景、活動概要とその成果を活動写真と併せて紹介します。

開会式の様子(登壇者はSanjana氏)

1. 魚市場での魚市場での水生無脊椎動物に関するデータ収集プロジェクト

担当部署:沿岸漁業管理課

背景:フィジー含む太平洋島嶼国では、甲殻類、貝類、海藻などの水生無脊椎動物は頻繁に売買されていますが、販売実態が把握できていませんでした。

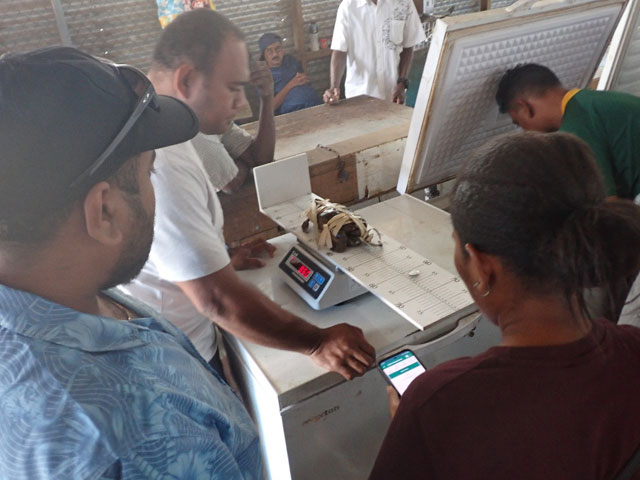

活動概要:魚市場にて重量・長さといった生態データや重さあたりの値段などの市場データの収集。収集データの解析(年間取引量など)の解析と関係者への共有。

成果:データ解析を実施して、水生無脊椎動物の経済的価値が初めて明らかになりました。(関連 https://www.jica.go.jp/Resource/project/fiji/004/news/20220916_08.html)

魚市場で取引されている無脊椎動物、藻類(海ぶどう、貝類、タコなど)

水産省職員によるデータ収集の実演状況

2. フィジー全土での水揚場の地図化プロジェクト

担当部署:沿岸漁業管理課

背景:漁業者の中には公的に認められていない水揚場に漁獲物を揚げており、そこがIUU(Illegal, Unreported, Unregulated違法・無報告・無規制)漁業の水揚場になる恐れがあるため、フィジー全域における水揚場を登録する必要がありました。

活動概要:フィジー全域の水揚場のGPSデータを収集し、データ整理後地図化。水揚場の特性(IUU漁業が確認されたかなど)を記録。

成果:フィジー全域の水揚げ場情報を地図に落とし込み、その特性(IUU漁業の水揚げ場になっているかなどの情報)も入力しました。この地図と関連情報を用いて水産省職員によるIUU漁業監視巡回の効率化を図りました。

水産省職員による水揚げ場の地点登録実施

フィジーにおける一般的な水揚場の例

3. ゴリゴリ・ザコバタ・マグアタのキア島周辺での違法漁業の取締まり強化

担当部署:北部地域事務所

背景:フィジー島北東部に位置するキア島では、高漁場のためIUU漁業が頻発しており、その取り締まりを実施する必要がありました。

活動概要:キア島島民へ漁業監視員(フィジー独自の監視員制度)講習を実施。また、監視塔を建設し、監視手法や水産物のデータ収集手法をマニュアル化。

成果:水産省・キア島島民だけでなく警察・海軍などと協力してIUUの取り締まりを強化しました。監視塔を建設し日夜監視を行い、効果的なIUU監視がキア島周辺で実施出来るようになりました。(関連 https://www.jica.go.jp/oda/project/1900682/news/20240627.html)

キア島島民による、監視塔からの監視状況

水産省職員による漁業者への聞き取り状況

4. ラウトカ漁業協同組合による水産資源の持続的利用を通じた魚市場の活性化

担当部署:西部地域事務所

背景:フィジー西部のラウトカ漁港およびラウトカ魚市場では、フィジー最大の水揚げ量を誇っていることが知られていましたが、漁業者が十分に利益を上げられるような魚市場の運営が行われていませんでした。また、水揚げ、販売される水産物の品質にも課題がありました。

活動概要:ラウトカ漁業協同組合を設立し、組合員への研修を通して魚市場の適切な運営(市場衛生管理から市場への販売指導など)や付加価値化(鮮度維持処理や加工品作成など)を指導。

成果:漁業協同組合の管理・運営が改善され、漁業者が適正な収入が得られる機会が向上しました。また、魚市場の衛生管理の改善により水産物がより衛生的な環境で販売できるようになりました。(関連 https://www.jica.go.jp/oda/project/1900682/news/20240726_03.html)

漁協組合員による、自慢の燻製機(本プロジェクト調達)の紹介

左:以前のラウトカ魚市場の様子。魚が直置きされています。

右:現在のラウトカ魚市場の様子。陳列台を利用し、市場内を衛生管理するようになりました。

5. ブヌク村ノコギリガザミ畜養プロジェクト

担当部署:中部地域事務所

背景:ノコギリガザミはマングローブ域に生息する汽水性のカニで、フィジーではガザミ専門の漁業者も存在するほど、豊富な資源量を誇っています。しかし、漁業法によりサイズ制限(12.5cm)が定められているのにも関わらず、市場で出回る多く(80%以上)はサイズ制限を満たしていません。そのため資源枯渇が危惧されています。

活動概要:ブヌク村にてコミュニティ主体のノコギリガザミ畜養(規定外サイズのガザミを販売可能なサイズ以上になるまで育てる)試験を実施。同時に、現在市場で売られているガザミのサイズ規制に関する啓発活動を実施。

成果:畜養により販売可能なサイズのガザミが収穫できました。これら個体の販売による売り上げはコミュニティ全体へ還元され、その成功経験から村の青年部・婦人部が独自に池を作り、独自に畜養を始めています。(関連 https://www.jica.go.jp/oda/project/1900682/news/20240528.html)

ガザミ畜養法を紹介する水産省職員(写真右)とブヌク村コミュニティメンバー(写真左)

本プロジェクトによって整備されたブヌク村畜養池

6. ティラピア養殖プロジェクト

担当部署:養殖課

背景:ティラピア養殖はこれまで食糧安全保障の観点、産業振興の観点から90年代より取り組まれてきましたが、良質な種苗と餌料(高コストのためランニングコスト確保が困難)の安定供給が大きな問題でした。

活動概要:ティラピア種苗生産、親魚管理、および現地の原材料を用いた安価な餌の開発とそれらのマニュアル化。ティラピア養殖漁家への水産省職員の技術支援能力向上。

成果:コプラや家畜用魚粉など、フィジーで手に入る飼料を用いて、安価で飼料効率の良い餌の製造が可能になりました。また、養殖マニュアルを整備ることで、水産省職員が池の造成から餌の配合、出荷までを一貫して養殖漁家へ教えられるようになりました。(関連 https://www.jica.go.jp/Resource/project/fiji/004/news/20230501_05.html)

水産省職員によるティラピア用餌料の配合実習

水産省職員による種苗生産設備の紹介

7. モトリキ島における資源管理計画策定プロジェクト

担当部署:調査研究課

背景:フィジー東部に位置するモトリキ島はコミュニティの生計手段や食糧として沿岸の水産資源を利用しています。これまでその資源量は明らかになっておらず、資源管理計画の策定が急務でした。

活動概要:モトリキ島における資源量調査、社会経済調査を実施し、モトリキ島資源管理計画の策定。

成果:モトリキ島を管轄するチーフや地方議会とのコンサルテーションを行い、モトリキ島資源管理計画を策定しました。今年2月から、正式に資源管理計画を実行します。(関連 https://www.jica.go.jp/oda/project/1900682/news/20230728.html)

水産省職員によるモトリキ島の資源量調査

モトリキ島のコミュニティチーフにプロジェクトの説明を実施する水産省職員(写真右最奥)

これらの活動成果を発表する水産省職員は皆、自信を持って発表を行い、質疑応答も難なくこなしていました。全ての発表から水産省職員が自身のプロジェクトに対する責任感や理解度が深まっているように感じました。発表を聞いたバヌアツ・トンガの水産省職員からは、IUU漁業対策や、沿岸資源管理などが共通した課題であることや、ティラピア養殖における飼料配合の成功例、漁業協同組合の設立の成功例などを今後自国で参考にしていきたいとのコメントをいただきました。

セミナー発表の様子

セミナー集合写真