世界的な課題が

重層的に重なり合う

時代の中で

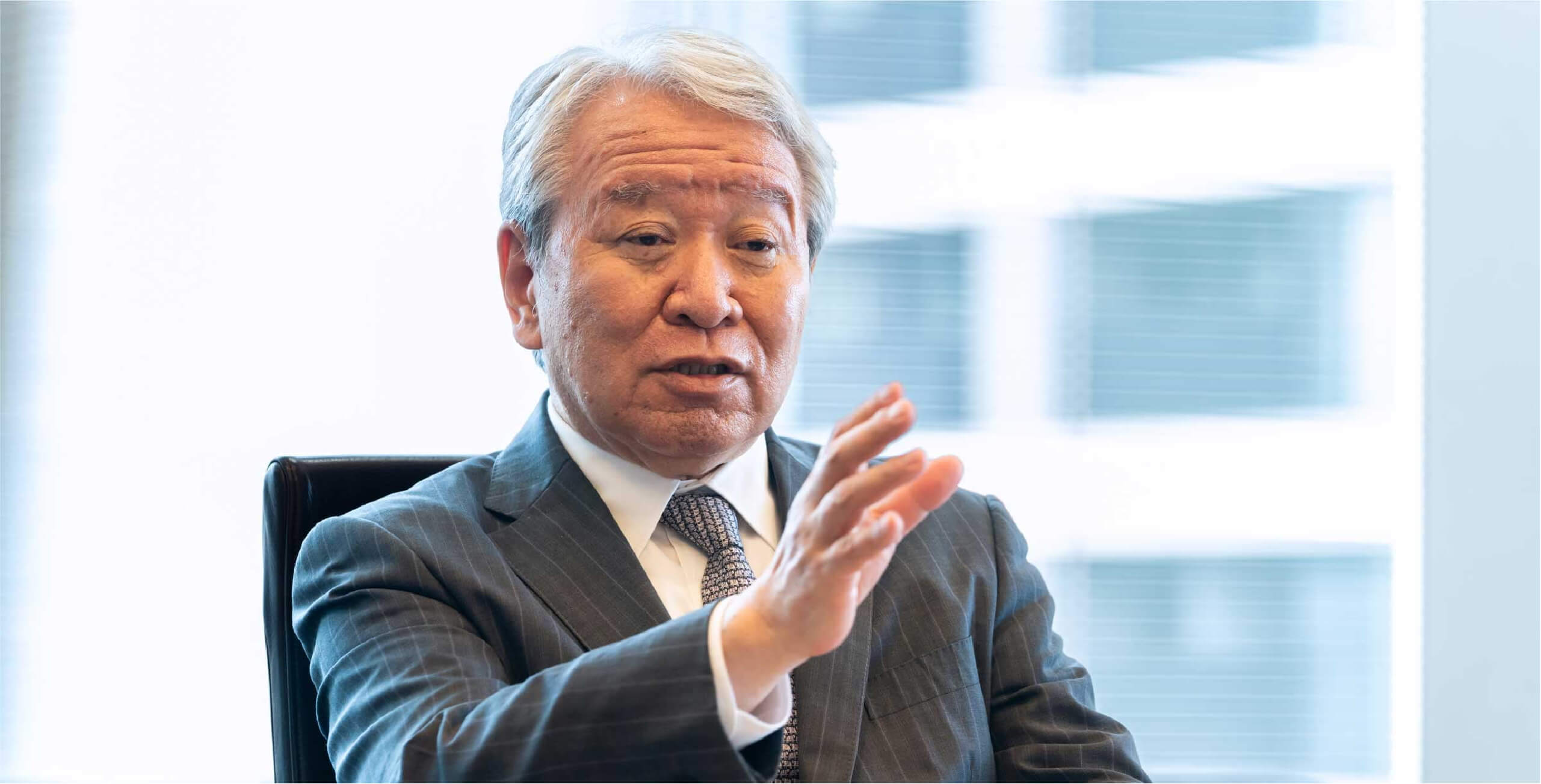

今回、約6年半ぶりの再任ということになりますが、2012年に最初にJICA理事長に就任された頃と比較すると、外部環境は大きく変化しているように思います。先ず、理事長が現在の世界状況をどのように捉えておられるかといったあたりから、お話をうかがわせていただければと思います。

10年前も世界的な課題という意味ではそれほどたやすい環境ではありませんでしたが、積極的な希望を持てる事象もいくつも生まれていました。極度の貧困人口は減少を続け、MDGs(ミレニアム開発目標〈2000年〉〜Millennium Development Goals : MDGs)がターゲットとしていた2015年には、1990年から半減させるという目標達成も視野に入っていた。このMDGsの成果を踏まえて、より野心的な目標を目指すべく策定されたのがSDGsであり、また気候変動に関しても、画期的なパリ協定が2015年に合意されました。このあたりまでは、国際協調の明らかな成果が、さまざまなところで現れていたのではないでしょうか。

対して現在は、世界的な課題が重層的に重なり合っている時代と言えると思います。2020年あたりからの2〜3年というのは、1世紀に1度あるかないかの、歴史的な変動期に他ならないでしょう。気候変動問題にしても、10年前の段階では、科学者がさまざまなシミュレーションを行って、こういうことを続けていると将来はこうなってしまうといった、やや抽象的な議論にとどまっていたところがありましたが、今や、災害の頻発、台風の激甚化、世界各地で起こる山火事、旱魃と、人々の暮らしに直接関わる具体的な問題として、切実感を伴って認識されるようになってきています。国際政治に目を向けても、米国と中国の対立はいよいよ激しくなってきている。そうした中で、スペインインフルエンザ以来となる新型コロナウィルス感染症のパンデミックが起こった。そして2022年の2月には、ロシアがウクライナを侵略するという事態に至っています。SDGsが策定されたのは2015年ですが、こうした複合的な危機の中で、SDGsが掲げるさまざまな目標・ターゲットの実現が困難になりつつあるということが、世界的に懸念されている状況がある。JICAのような組織は、こうしたさまざまな困難を乗り越えて、持続可能な開発をいかに実現できるかという、非常に難しいテーマに向き合っていかなければならないわけです。

翻って日本の状況に目を向けてみると、少子高齢化は着実に進展し、これから10年〜20年のうちには、人口も相当程度減少していくことになる。そうした中で日本社会の活力を維持していくためには、外国人材に頼らなければならないというのは明らかですし、特に地方においては、既に外国人材無しには経済が成り立たないという現実がある。こうした状況を踏まえれば、外国人労働者の権利を守り、責任ある受入れができなければ、日本に来てくれる外国人はいなくなってしまうでしょう。外国人材との本当の意味での共生社会を築いていくことは、現在の日本にとって極めて重要な課題であり、JICAは世界の課題に向き合うと同時に、こうした日本国内の課題解決にも貢献していかなければならないということが言えると思います。