現場を尊重し、

現地の人々への想像力を

持つことを起点に

生まれた国の政治や社会のありようによって、なぜ人生がこうも大きく変わってしまうのだろう? 子供心にそんな不条理に疑問を抱き、そうしたものを変えていきたいという漠然とした思いを抱いてきました。農学部に進学したのは、農業が途上国の人々に貢献する一つの手段となるのではないか、と考えたからです。ただ、「農業を学ぶこと」と「途上国に貢献すること」は、必ずしも大学時代の学びで直接結びついていたわけではなく、国際協力という道に進むことに少し躊躇していたところもありました。そんな時、「国際協力論」の指導教官から、「国際協力に興味を持つこと自体が一つの才能。関心があるなら挑戦してみればいい」という言葉をかけていただき、これがJICAを志望するスタートラインになったように思います。まずは挑戦してみようと、「農業と国際協力」を全面に推し出したエントリーシートを片手に就職活動を開始し、JICAに入構したのは、故・緒方貞子氏が理事長を務めておられた2008年4月のことでした。入構以来、農村開発部、ケニア事務所、アフリカ部等でさまざまな事業を担当してきました。そうした経験を経て改めて感じるのは、現場で何が起きているのか、現地の人が何を考え、どのような社会に生きているのかを知ること、つまり“現場主義”こそが開発協力の原点であるということ。そして、“人間中心”を軸にする「人間の安全保障」(※注1)はやはり、全てのJICAの事業における核心であるということです。そうした認識に至る私の現場体験の軌跡を、ここでいくつかご紹介してみましょう。

入構一部署目、農村開発部では、開発から取り残され、周縁化されている先住民地域を支援していくというテーマの基に、エクアドル、チンボラソ県の先住民コミュニティで調査をしたことがありました。現地に行くまで私の先住民のイメージは、“取り残された、不遇な人々”でした。しかし、現地で彼らと話し、暮らしの様子を目の当たりにすることで、如何に自分が思い上がった先入観を抱いていたか、深く思い知ることになったのです。じっくりと話を聞くなかで見えてきたのは、彼らが民族衣装をまとうのは、決して後進性や貧しさからではなく、自らの文化・伝統に誇りと愛情を持っているからであり、自然に囲まれた地に暮らし続けるのは、ここにしかないものを大切にしていきたいと考えているからであること。そして、そうした価値を大切にしながらも、実は近代的な経済社会の中で生きていることでした。彼らは、アンデス原産の穀物、“キヌア”を栽培して生計を立てていましたが、都市部から離れた農村部で、どうやってそれらを販売しているのかを質問すると、「ネットを通じてヨーロッパの人々に売っているんだ」とさらりと答え、私を伝統的な家屋が並ぶコミュニティの一角にある建物に案内してくれました。そこにはズラリと並んだPCがあり、山高帽の男性が通販サイトの管理をしていました。これは私にとって、バケツで水をかけられたような驚きでした。現地の人々が何を大切にし、どのような成長を望んでいるのか──そうした現場の真実を知らなければ、徒な外部からの介入(たとえ、それを“協力”と呼ぶとしても)は単なる“おせっかい”に過ぎないでしょう。舗装道路を敷き、機械化などで経済的な生産性のみを追い求める“開発”が望まれるのか、あるいは、自然環境や文化を大事にし、誇りと生計を両立させる“開発”が望まれるのか。何を“現場”として捉えるかで、開発の方向性は大きく変わり得ます。星空が広がるアンデスの地にて、常に現場を尊重し、現地の人への想像力を持つ“現場主義”に立たねばならないことに、この時私は気付かされたのです。

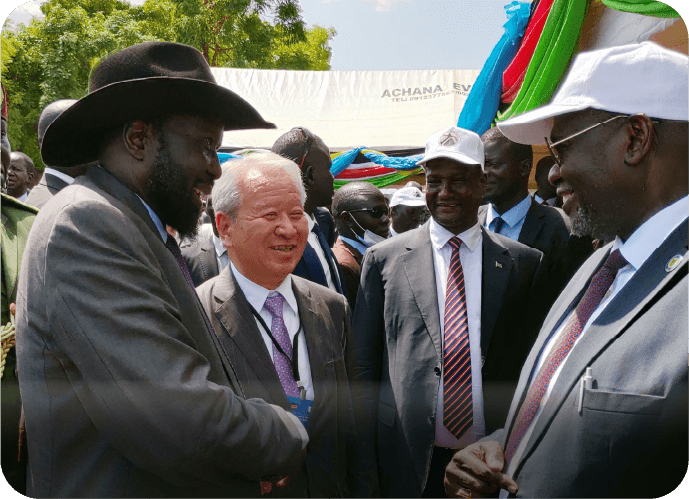

「人間の安全保障」とそれを支える「平和構築」という分野を明確に意識するようになったのは、紛争と平和を行き来する南スーダンと向き合った、アフリカ部と南スーダン事務所での足掛け6年の業務経験でした。南スーダンは長い内戦を経て2011年に独立を果たした「世界で最も新しい国」でしたが、独立後2年も経たぬ2013年に、政治的リーダーの対立を背景とした部族間の武力衝突が勃発。欧米諸国主導で仲介された和平合意が2015年に成立するも、2016年には再び大統領・副大統領間での紛争が発生しました。長らく和平交渉が停滞する中、アフリカ部に異動した直後の2018年、エチオピア、ウガンダ、スーダンといったアフリカ近隣国の仲介によって、政治的リーダーの間での和平交渉が再開し、和平合意が成立しました。アフリカのアフリカによるアフリカのための平和と安定の歩みを、私は興奮を覚えながら注視していましたが、欧米諸国はこの和平交渉に参加していなかったことと政府への不信感を理由に、この和平合意を当初承認しなかったのです。しかし、たとえ国際社会が見放すような状況があったとしても、そこには人々の暮らしがあり、暮らしを支える社会サービスが必要で、社会サービスのためには行政の存在は不可欠です。行政機関に残る人の中には、真剣に国の発展や国民の生活を憂うる人も多く、給与も予算もない中で真摯に役割を果たそうとする行政官の姿がありました。そして、サービスが届かぬ先には、政府に落胆しつつも、平和な暮らしを希求する国民があります。欧米諸国が政府から距離を置いたとしても、JICAはそのような行政官やその地に暮らす人々をしっかりと支えていくべきではないか?──そうした使命感を抱きながら、2018年の和平合意の再合意直後から、私はアフリカ部において、新たな協力方針を策定することに取り組みました。そもそもの紛争の構造的要因は何か、どのような紛争影響がもたらされたのか、将来的な復興と発展につなげていくにはどうすればよいのか。山積する課題・ニーズを目の前に、南スーダン政府に対して直接支援をする唯一のドナーである日本・JICAだからこそ協力できること、協力すべきことを対南スーダン協力方針に落とし込んでいきました。和平合意の根幹となるガバナンス分野や、将来的な経済・開発の要となるインフラ建設、人々の暮らしを支える農業、水、廃棄物といった行政サービスの整備、そして民族・部族間対立の再発を抑止する融和と和解、それらを包括するプログラムを策定し、紛争により長く停滞していた事業の再開や新規事業の再形成を精力的に進めていきました。

そしてコロナ禍からの邦人復帰とともに、私は2021年の1月に南スーダン事務所に赴任しました。自分が描いた協力方針が、果たして南スーダンの実態・ニーズに合っているのか、JICAの協力が実際にどのような成果・インパクトをもたらすのか、そこに暮らす人々にちゃんと裨益するのか──実際に現場に足を運び、この目で見たいという強い希望が叶った事務所赴任でした。現場で見たJICA事業の成果として最も印象に残っているが、ナイル架橋建設事業の完工でした。2011年から設計・工事が始まり、独立後の“自由”を冠して名付けられた「Freedom Bridge」は、2度の紛争とコロナ禍での中断という苦節10年を経て完成に至りました。完工式典には近隣国首脳を始めJICA田中理事長も出席し、それまで公の場で並ぶことがほとんどなかった紛争当事者の二人(大統領と第一副大統領)と共に、にこやかに会話を交わすという、歴史的瞬間を演出することもできました。式典に訪れた人々も希望に目を輝かせ、まさに、“平和の配当とは何か”ということを、政府の関係者も、多くの国民も、肌身をもって実感する瞬間であったと思います。

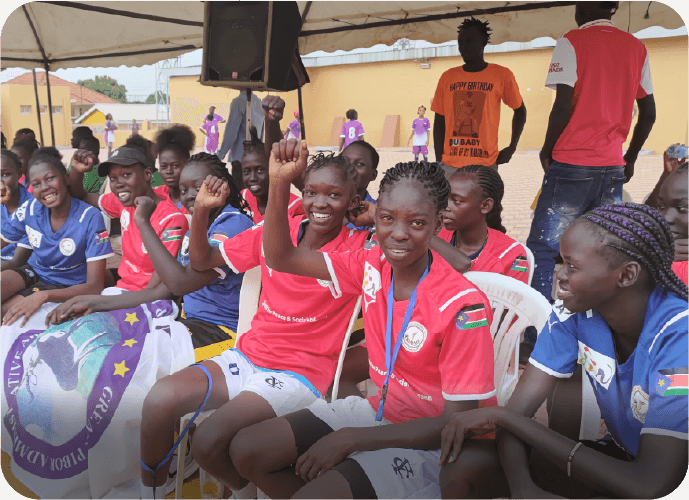

こうした事業に加えて、GBV(※注2)サバイバーの方々を支援する取り組みを実施したことも、私にとっては南スーダンでの非常に大きな経験になりました。現地はもともと女性蔑視の考え方が根強く、紛争下のレイプやパートナーからのDVに遭った女性達が数多く存在します。現地で彼女たちのケア、サポートをしているNGOの方たちもいましたが、社会復帰をするまでの過程で多くの女性たちが再びGBVの脅威にさらされ、また、一旦コミュティから差別・排除されてしまった女性たちは、更に社会復帰が難しくなるという現実がありました。私たちはそこで、GBVに対するケア・サポートだけでなく、自動車の運転や縫製技術の修得といった新たな職業訓練の機会を提供し、さらには彼女たちを雇用してくる職場・企業を見つけてくることで、サバイバーの方達がしっかりと社会復帰していける道筋をつけていく取り組みを実施したのです。初めて彼女たちにお会いした時は、つらい日常を過ごしていることをカミングアウトするや、とめどなく涙を流し始める方も多く、私はかけるべき言葉が見当たりませんでした。しかし、事業を始めて1年ほど後に改めてお会いすると、別人かと思うほど、表情や姿勢が変わった女性たちの姿がありました。自分はコミュニティの中でこういう役割を果たしている、これだけの収入を得ているということを、誇らしげに語る姿には、思わずこみ上げてくるものがありました。中には、「女性の希望」というグループを立上げ、同じ境遇の女性たちに手を差し伸べる活動をしようとする女性たちもいました。一人ひとりの人生にしっかりと向きあい、それぞれの人生を変え、それが人から人へと伝播・継承されていく。そうした取り組みの積み重ねこそが、個人の尊厳や命を守り、不条理な社会を変革し、ひいては、国の平和を実現していくことにつながっていく──これは、私が幼少期に抱いた疑問への一つの解であり、「人間の安全保障」に基づいて国際協力に取り組むという原点を、実感を伴って再確認させてくれる体験でもあったと思います。

※注1……JICA理事長も務めた故・緒方貞子氏とアマルティア・セン氏(現ハーバード大学教授)を共同議長とする「人間の安全保障委員会」が作成した最終報告書(2003)では、「人間の安全保障」を「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り、すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義している。

※注2……Gender Based Violenceの略。ジェンダーに基づく暴力。