インパクト投資としての

海外投融資を実現する

SDGsへの関心の高まり等を背景として、企業経営や金融の世界において、昨今大きな注目を集めているのが“インパクト投資”である。“インパクト投資”は、投資収益/リターンの獲得を目指すだけでなく、ポジティブで測定可能な、社会的・環境的インパクトを生み出すことを中核的なテーマとしており、通常の投資がリスクとリターンという2つの軸によって価値評価が行われるのに対し、そこに、インパクトの創出という第3の評価軸が加わった投資と考えることができる。近年、インパクト投資の市場規模は急速に拡大しており、2022年の世界における投資総額は1兆1,640億ドルに達すると推計されている(GIIN)。こうした資金は即ち、さまざまな分野で社会課題に挑む企業/スタートアップ等に供給され、その発展を促していくものだ。

読者の皆さんもご存知の通り、JICAは年間1兆円を超える資金を開発協力に投入している、世界有数の開発金融機関でもある。金融機関としてJICAを見た時、そこで展開されている有償資金協力のファイナンススキームは円借款と海外投融資の二つ。このうち円借款は、基本的に途上国政府を対象として、低金利、長期返済という緩やかな条件で資金を融資するもの。対して海外投融資は、途上国において社会課題の解決に資する事業を手掛ける企業に融資または出資を行うという手法で、インパクト投資を包含するものであると言える。そのポイントはもちろん、民間企業をダイレクトに支援対象にし得るということだ。

「私は、2021年3月に現部署に異動となり中南米チームのリーダーになりましたが、着任以来、自分のチームでインパクトに着目した投資を手掛けたいと考えていました。入構以来10年以上経ちますが、この間に国際協力をめぐる環境は急速に変化してきていて、民間の方々がどんどんプレイヤーとして参加している状況が生まれています。これは、JICAが従来から手掛けてきた“対政府”の支援から文脈が変わってきていて、JICAが数あるプレイヤーの一つとしてその力を試され、事業に参画することに意義がなければ参加できないという環境になってきているということ。海外投融資は、こうした環境の中で、自ら積極的に事業に参加していくための最も有効なツールであると私は信じています。そして、途上国において開発面で意義が多い事業を展開している企業を探してきて、民間金融機関ではリスクが取れない長期資金を融資したり、ペイシェントキャピタル(patient capital)として投資を実行できるのは、少なくとも日本においては我々JICAしかいない。私が海外投融資の可能性に大きな期待を寄せているのは、まさにこの点によるのです」

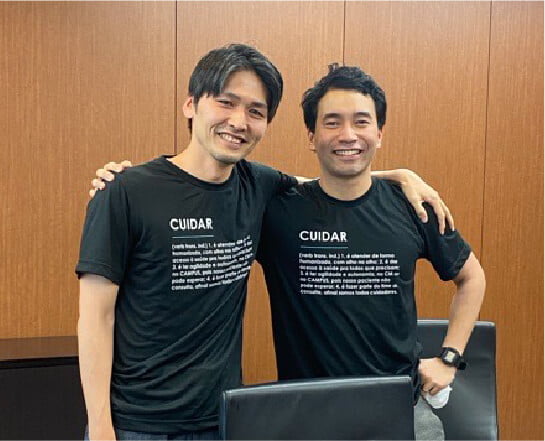

吉田直広

吉田直広このように語るのは、民間連携事業部海外投融資課で中南米チームを統括する吉田直広。吉田は入構以来、東南アジア・大洋州部、ベトナム事務所勤務等を経て、2018年からは財務部に籍を置いてJICA全体の財務企画、資金調達計画、ALM(Asset Liability Management:資産と負債の総合管理)等を担当。金融分野において多面的なキャリアを形成してきた。吉田の話に登場した“ペイシェントキャピタル”とは、インパクト投資等において重要な役割を担う、投資回収期間を緩やかに設定したり、ハイリターンを前提にしない、“寛容な資本/忍耐強い資本”を意味する用語だ。もう一人、今回話を聞かせてもらったのは、同じく民間連携事業部海外投融資課で、吉田とタッグを組む岩橋立朗。岩橋は大学でスペイン語を学び、JICA入構後は、中南米・カリブ課、ペルー事務所勤務と、中南米との関わりを軸としたキャリアを歩んできた。また2022年には、フランス、INSEADに留学し、MBAを取得している。こうした岩橋の興味の軸にあるのはやはり、民間セクターによる社会課題の解決であるという。

岩橋立朗

岩橋立朗「ペルー駐在時代、従来の公共セクター支援が行き詰っていた中で、JICAとしてペルーの社会課題の解決にどのように貢献できるかを考えた結果、行きついたのが民間セクター支援でした。関係者のインセンティブのベクトルを社会課題の解決に合わせつつ、お金が回り続ける仕組みを整えることが、従来の方法では解決できなかった課題を効率的かつ持続的に解決する手段であると考えました。ペルー事務所の中で自ら志願して民間連携総括というポストに就かせてもらいつつ、ビジネスを理解するためにまず金融を勉強しようと、証券アナリストの試験も合格しました。2018年には現在籍を置いている民間連携事業部に配属され、以来、投資の実務に5年以上関わっています。MBAの取得を目指したのは、金融の世界に浸かるようになると、社会の課題を解決する事業を見極めるためには金融以外の視点、例えば戦略、マーケティング、オペレーション、組織マネジメントといった内容についても体系的に学ぶ必要性を感じるようになったことが大きいですね。その後、さまざまなビジネスに投資家として向き合う中で、金融というものは、志を実現するための事業(アセット)を持続的に支えるための“イネーブラー(enabler)”であるという認識を持つようになりました」

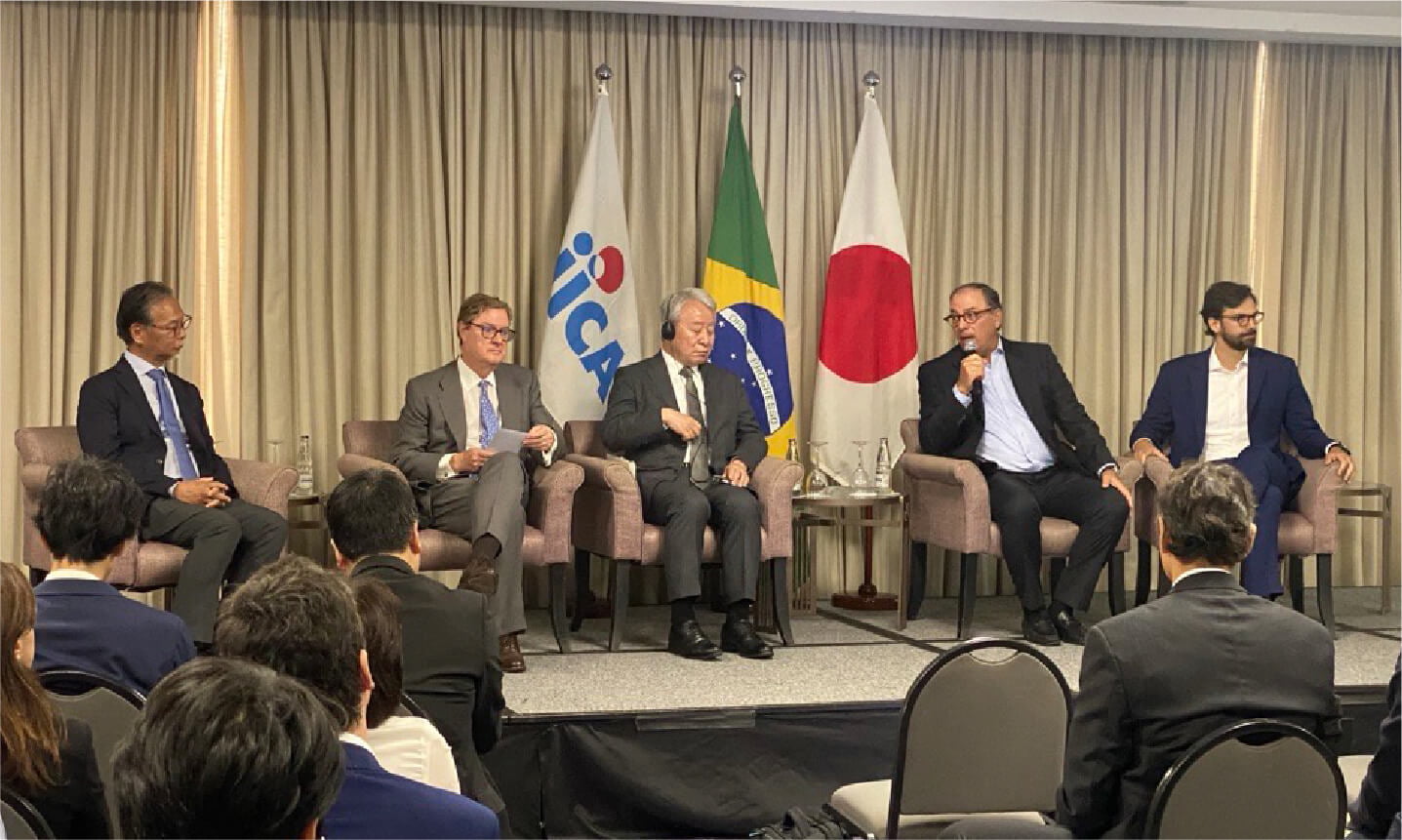

金融の力を確信し、インパクト投資の担い手としての、JICAの潜在力を開花させようと企図する“総括”と、民間セクター支援の中にこれからの国際協力の可能性見いだす“担当者”。この二人の緊密なチームワークによって実現した、海外投融資の新しい形……ブラジルの地で、パブリックの手が届かない低所得層に、優れた医療サービスを提供しようとするスタートアップ支援の現場を、ここでレポートしてみよう。