2021年2月24日

2021年2月24日、リベラルアーツ・カルチャーセンター(LACC)主催で、ファカルティ・ディベロップメント(Faculty Development:FD)活動の一環として、研究室・ゼミ中心教育の理解促進を目的とした教員向けウェビナーが実施されました。

E-JUSTで大学全体に対してFD活動が行われるのは、本ウェビナーで3回目となり、今回は、イサム・ハムザ教授(LACCセンター長)司会の下、E-JUSTの学部第1期生が4年生となり、卒業研究プロジェクトに取り組むことを踏まえ、研究室・ゼミ中心の教育の実践に向けて、本邦大学の事例とE-JUSTにおける取組が紹介され、本邦協力大学の先生方も含め70名近い教員、関係者が出席しました。

アフマッド・エル・ゴハリ学長の、研究室・ゼミ中心の教育にかかる共通理解と標準化の重要性を強調する冒頭挨拶に続いて、鈴木正昭副学長、後藤敏副学長がそれぞれ東京工業大学、早稲田大学での経験を、エネルギー資源工学科のアフメド・マフムード教授(学科長)と国際ビジネス・人文学部(FIBH)のアデル・ライアン教授(学部長)がそれぞれの学科(専攻)、学部における現状と計画について発表されました。

両副学長からは、工学部の研究室における報告会、先輩から後輩への助言や指導、教員の指導内容の共有等が果たしている重要性が強調されるとともに、本邦大学の事例を参考にエジプトの文化、慣習に適した制度の構築の必要性が提唱されました。

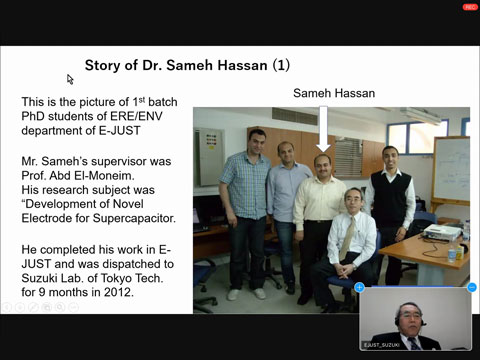

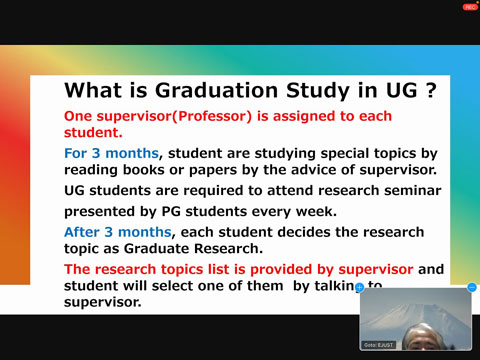

マフムード先生からは、学部生と大学院生を対象とする研究室中心教育の融合による先輩・後輩がともに学ぶ新しい環境作りの試みが紹介されました。

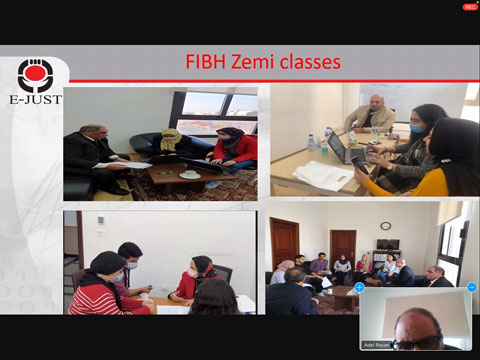

アデル先生からは、FIBHでの「日本式ゼミ」の導入にあたっては、日本の経験に学びながらもエジプトの環境に合わせて、将来のビジネスリーダーの育成を目的とし、インターンシップと連携させた実社会の問題に取り組ませる卒業研究プロジェクトの紹介、さらに学習コミュニティ形成のためにデザインされたピアレビューを含む評価システムなどの、工夫を凝らしたカリキュラム設計への取り組みが紹介されました。

質疑応答では、E-JUSTの教員から、両国の学部生の進学、就職の状況による、研究への意識の違いや、卒業研究の評価の方法等についての議論がありました。

本ウェビナーが、E-JUSTにおける卒業研究プロジェクトの実施と研究室の在り方について考える貴重な機会となり、E-JUSTの教員間、そして本邦協力大学の教員との継続的な議論が行われ、エジプトに合った研究室・ゼミ中心の教育の普及につながることが期待されます。

鈴木副学長の発表の様子

鈴木副学長の発表の様子

後藤副学長の発表の様子

後藤副学長の発表の様子

マフムード先生の発表の様子

マフムード先生の発表の様子

アデル先生の発表の様子

アデル先生の発表の様子

質疑応答の様子

質疑応答の様子