2017年2月28日

【優良事例】ポットの代替え品その1

【優良事例】ポットの代替え品その2

【優良事例】住民が輸送費を出し合って、ラバカ対策研修のための資材をトラクターで運んでいる様子

【優良事例】地域住民からの要望に応えて改良かまど研修を実施するローカルトレーナー

【優良事例】様々な形にアレンジされた改良かまど

2017年2月6日 イタシ県農業局へのバイク供与

同県では、2017年1月末に、住民への支援活動を終了しました。プロジェクトの活動を通じて、対象6コミューンで、1132名のローカルトレーナーが認証され、表1にある通り、8,000回超の研修が実施され、のべ13万人以上の参加者がありました。

| 研修テーマ | 研修回数 (2016年9月) |

参加者数 | ||

|---|---|---|---|---|

|

男性 |

女性 |

合計 |

||

| 植林関連 | 4,384 | 37,905 | 27,382 | 65,287 |

| ラバカ安定化 | 100 | 1,005 | 192 | 1,197 |

| 改良かまど作り | 1,848 | 13,844 | 16,674 | 30,518 |

| ライチ取り木生産 | 1,232 | 9,981 | 7,304 | 17,285 |

| ロイヤルカープ養殖 | 25 | 412 | 243 | 655 |

| ロイヤルカープ稚魚生産 | 53 | 486 | 25 | 5 511 |

| その他の研修(注) | 626 | 592 | 5,025 | 10,945 |

| 合計 | 8,268 | 64,225 | 61,845 | 131,398 |

(注)上記テーマに加えて、2014年4月までは、7日間堆肥づくり、土壌保全農業、土壌保全カバークロップ、野菜栽培、コーヒー栽培、生垣、陸稲研修、家禽飼育、 養豚をテーマにした研修を実施しました。また、県森林局との連携で野火対策研修も実施しています。

研修やプロジェクトによるフォローアップ活動により、以下に示す住民活動の成果が発現しています。ラバカ対策以外は、2016年5月に実施されたインパクト調査の結果に基づく結果です。

- 100のラバカで安定化研修を実施し、約8割のラバカで研修後も住民が維持管理活動を継続実施

- 4回の雨季で約225万本の植林(主力樹種であるEucalyptus Robustaの1年生存率は7割)

- 約5,900世帯が改良カマドを使用

- 約23,000本のライチの苗木が取り木より生産

- 2014〜2016年の2シーズンで、約25万尾のロイヤルカープの稚魚を生産。稚魚生産者による売り上げは27,150,000 MGA

LIFEモデルの展開による住民活動の成果は、数値にあらわされるものばかりではなく、住民の行動の変容にも表れています。次に住民活動のフォローアップで得られた優良事例をまとめます。

i. 活動の継続性に関する優良事例

ii. 活動の普及展開に関する優良事例

iii. 生活改善に資する優良事例

2月8日に新県知事の出席のもと、RCCを開催しました。アロチャ県でのプロジェクト活動は、2月末で終了するため、これまでの活動や成果を総括し、県森林局や農業局、NGO、コミューンなどのプロジェクトへの貢献を公式に感謝する場としました。また、1月26日に承認されたLIFEマニュアルを広く県関係者にも共有しました。

同県における県農業局および県環境局に対する再委託契約をとおしての現場活動は、2016年12月末に終了しています。2017年1月から2月にかけて、対象2コミューンの9フクタンで、植林、改良カマド、ラバカ対策の104名のローカルトレーナーが認証されました。2015年6月から約1年半のプロジェクト活動を通じて間で実施された研修は662回、のべ参加者数は14,774人に上り(うち45%が女性)、研修1回当たりの平均参加者数は22人でした(表2)。

| 研修テーマ | 研修回数 (2016年9月) |

参加者数 | ||

|---|---|---|---|---|

|

男性 |

女性 |

合計 |

||

| 植林 | 300 | 5,293 | 3,346 | 8,639 |

| 野火対策 | 16 | 258 | 234 | 492 |

| 改良カマド | 270 | 2,362 | 3,056 | 5,418 |

| ラバカ対策 | 66 | 142 | 16 | 158 |

| PAPRiz灌漑稲作技術 | 10 | 64 | 3 | 67 |

| 合計 | 662 | 8,119 | 6,655 | 14,774 |

2016年4月に実施されたインパクト調査の結果に基づき、研修後に住民が実施した活動による成果を以下にまとめます。

- 1回の雨季で約13万本の植林(主力樹種であるEucalyptus Robusta、Acaciaの1年生存率はそれぞれ、7割弱と7割強)

- 13のラバカで安定化研修を実施し、約8割のラバカで研修後も住民が維持管理活動を継続実施

- 対象2200世帯中、900世帯以上が改良カマドを使用

環境省の外郭団体である環境活動協会(Association Nationale D’actions Environnementales: ANAE)へのLIFEモデルの展開や適用に係るノウハウの移転について、話し合いを行いました。

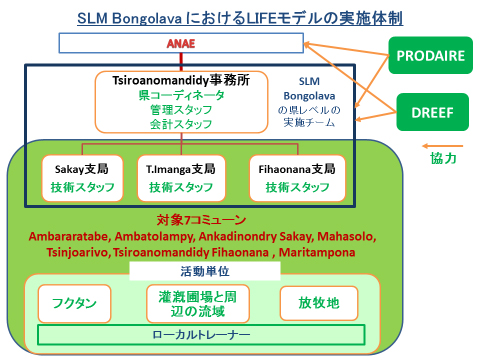

モデルの展開に係るノウハウの移転は、ANAEがブングラバ県で実施するGEF/UNEPのプロジェクト「Participatory Sustainable Land Management in the Grassland Plateaus of Western Madagascar(SLM Bongolava)」への支援を通じて、行われます。プロジェクトの支援方針は以下の通りです。

図1 SLM Bongolava におけるLIFEモデルの実施体制

図1 SLM Bongolava におけるLIFEモデルの実施体制

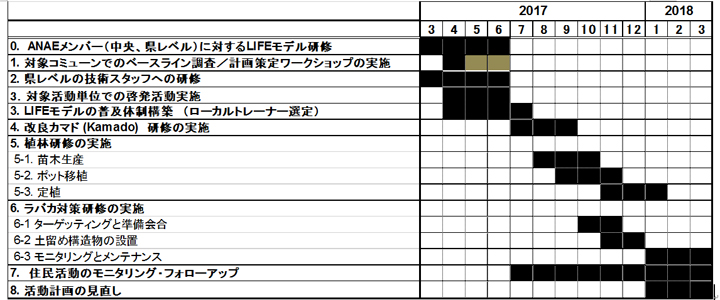

図1の中央ANAEメンバーと県レベルのSLM Bongolava実施チームに、表3に示す実施計画に沿って、LIFEモデルの展開に係るノウハウを移転します。

表3:ブングラバ県でのLIFEモデルの展開を通じた技術移転実施計画

4月に予定されている、対象7コミューンでのワークショップで、SLM Bongolavaの対象地域(活動単位)が決まり、その後、対象地域でのLIFEモデルの普及体制の構築が始まります。 図1に示すように、SLM Bongolavaの活動単位としては、(1)フクタン、(2)灌漑圃場と周辺の流域、(3)牧草地(Zone de paturage)が想定されており、それぞれの活動単位にあった普及体制の構築をANAEとともに実施していきます((1)、(2)は、PRODAIREとPAPRizが実際に普及を行っている活動単位)。

また、以下の3)に述べる世銀のプロジェクトPADAPによるLIFEモデルの活用が決まった場合、ANAEとともに、PADAPサイトで調査を実施し、モデルの適用に関するノウハウを移転する予定です。

ソフィア県の2つの保護地区の周辺でLIFEモデルを展開しているUNDP/GEFのプロジェクトMRPAと、延長期間の連携活動に関して協議しました。MRPAの2017年度予算が、UNDPの事情により40%以上カットされたことから、プロジェクト現場での活動が2017年9月末で終了すること、MRPAの資金で実施するアロチャのNGOを使ったモデル展開のノウハウ移転のための現地ミッションの回数が6回から3回に減らされたことなどが、MRPAコーディネーターより告げられました。この現状に対し、プロジェクト側から、以下の点を提案しました。

- 2017年9月に現場での活動を開始する予定の世銀PADAPが、ソフィア県の同じ地区でLIFEモデルを展開する予定であることから、PADAPにモデル展開を引き継いでもらう可能性を検討すること

- MRPAの活動委託先であるNGOのTPFは、MRPAの資金が無くなっても同地域での活動を継続する意思を示しているため、延長期間中は、プロジェクト側からTPFへのモデル展開のノウハウ移転は続けていく

- そのために、アロチャNGOによるソフィア県のミッションをプロジェクト側が資金を負担し1回実施する

PADAP(Sustainable Agriculture Landscape Project、2017年4月に開始予定)のマダガスカル側の責任者である農業畜産省と話し合いを持ち、PADAPでLIFEモデルを活用する際に、以下の活動に対し、プロジェクトから支援することを確認しました。

- ボエニ県とソフィア県のPADAPサイトへの合同ミッションを実施し(5月下旬に予定)、対象コミューンを決定、普及体制の構築の方法を提案する

- 上記ミッションの結果に基づき、モデル展開に係る予算案や活動を委託するNGOのToR作りを支援する

- 中央やLIFEモデルを展開する県のPADAP関係者(農業省、環境省、水省の中央省と県局スタッフなど)に対し、LIFEモデルに関する研修を実施する

1月26日のLIFEマニュアル承認ワークショップで得られたコメントを反映し、LIFEモデルユーザーズマニュアルを完成させました。完成版には、環境省、農業畜産省両大臣によるPreface(序文)を附し、モデル、ならびにマニュアルが両省の成果であることを示しました。現在、完成版を300部印刷しており、3月中旬以降に、関係者への配布を開始します。

2月24日にプロジェクト合同調整委員会(JCC)を開催しました。議題は、(1)プロジェクトの活動と成果の総括、(2)プロジェクトの延長期間の活動の確認、(3)PDMの変更でした。

(2)に関しては、先月の月報で記載した延長期間の目標「CP機関や他のプロジェクト・組織へのモデル展開に係るノウハウの移転」と、その実施戦略(以下の3点)を確認し、続いて、具体的な活動としてANAEとPADAPとの連携に関する議論を行いました。

- LIFEモデルを活用する意思のあるプロジェクトや組織(連携相手)に対して、現場での調査やモデルの展開を通じて、モデルのカスタマイズや展開に関するノウハウを移転していく

- 調査やモデルの展開に係る活動費は、プロジェクトでは負担せず、連携相手が負担する

- これまでにプロジェクトで育成したカウンターパートやローカルコンサルタント、NGO人材を使い、技術移転を行う

また、農業畜産省の農業総局長より、「昨年末開始したアフリカ開発銀行のプロジェクトProjet Jeune Entreprise Rurale du Moyen-Ouest (PROJERMO、中西部の農村部青年企業家支援プロジェクト)でも、流域管理のためにLIFEモデルを活用したい」との提案があり、JCCにより承認されました。

(3)に関しては、上位目標の指標“Projects and/or organizations utilizing the Model established by the Project are newly implemented in X communes.”の数値を、今後、LIFEモデルを活用するプロジェクトの対象コミューン数を足したものとすること(=31コミューン、含むPROJERMO)で決着しました。そして、延長期間の主要な活動である「LIFEモデルを活用する組織の能力強化」を成果5の活動に加え、さらに、活動の外部条件として、「連携相手の活動が当初の予定通りに実施される」を追加することが承認されました。

プロジェクト活動を1年間延長することが決まりましたが、モデル確立のためのアロチャ・マングル県での活動は終了しました。今後は、他のドナーや組織へのLIFEモデルの売り込みと、モデルを導入したプロジェクトの実施支援を通じて、能力強化に注力します。このためアンバトンドラザカ事務所、ならびに、首都の環境省森林総局に設置した事務所を閉鎖しました。

延長期間中は、LIFEモデルのノウハウを移転する組織であるANAEに事務所を置き、プロジェクトで育成したローカルコンサルタントが駐在します。