- トップページ

- JICAについて

- DXの取り組み

- JICA DX HOME

- About JICA DXLab

- JICA デジタルパートナーの共創事例・インタビュー

- 眼科医が立ち上げた医療ITスタートアップが世界の眼を救う

- DXで眼科医療を変革する (1):MITAS Medical 勤務医を辞して起業。眼科医療へのアクセス向上に専念

眼科医が不足する世界中の場所で、誰もが眼科疾患の診療にアクセスすることを可能にし、光を失う人たちを減らしたい―。その思いから、眼科医以外の人でも診察に必要な眼の画像を簡単に撮影できるモバイルデバイス『MS1』を開発し、北直史先生がMITAS Medicalを起業したのは36歳の時だった。勤務医を辞しての決断、そしてインドネシアでのJICAとの協働について聞いた。

- 眼の画像を撮影できるモバイルデバイス『MS1』を開発

- 専用アプリケーションに、患者情報や問診内容を入力し、MS1をスマートフォンにセットして、眼の撮影を行い、データを送信する

- その情報から眼科医がシステム上にアドバイスを入力し、入力したアドバイスを参考に患者さんに対応

参加者紹介

北 直史

株式会社MITAS Medical 代表取締役

離島医療に関心が高く、研修医時代は沖縄で過ごした。「誰もが必要な医療にアクセスできるようにしたい」という強い思いが起業につながったと振り返る。

長野 悠志

JICAガバナンス・平和構築部 STI・DX室

先端技術やイノベーティブなソリューションを持つデジタルパートナーとの共創を通じ、社会課題解決を図るJICA DXLabを担当。途上国での失明を減らしたいと、JICAにとって初めての眼科医療の改善に向けた取り組みに着手した。

眼科医として、自分がいったい何がしたいのかを突き詰めた

長野

眼科医としてキャリアを積みながら、なぜ、医師という職業を辞してまで起業したのですか。

北

起業する年齢としては遅いかもしれませんが、医師自らがデジタルデバイスを活用した医療スタートアップを立ち上げるという点では、まだ創生期だったかもしれないですね。

振り返れば、眼科医になって2年目、北海道の病院で年配の女性を診察した時の経験が一つのきっかけでした。山あいの村に暮らし、痛みを我慢し続け、私が診察した時にはすでに手遅れで、急性緑内障発作という病気で失明していました。眼科医にアクセスしづらいことで、視力を失わざるを得ない現実を目の当たりにしました。

その後、東京に戻り、眼科医として勤務するなか、自分よりも手術がうまい医者はたくさんいる、自分にしかできないこと、かつ自分がワクワクすることを突き詰めて考えた結果、誰もが眼科医療にアクセスしやすいよう、眼科医でなくても眼の診察ができる仕組みや、そのためのデバイスを作ることが自分の一番やりたいことだとわかったんです。

そのためには医師として勤務しながらやるのは難しい、集中して取り組みたい、と、勤務医を辞めて、2017年に起業しました。

長野

自分の中で思いが結晶化されていったのですね。でも、眼科医でなくても診断できるデバイスの開発は、そう簡単なことではないですよね。当時、参考になるようなモバイルデバイスやモデルはあったのでしょうか。

北

世界中探しても、参考になるようなものをほとんどありませんでした。眼科医がいない所で使用するのだから、眼科の診療経験がない人でも簡単に使うにはどうしたらいいか、逆算して考えていきました。誰もが使えるスマートフォンに、眼科の診療に不可欠なスリットランプの機能を組み合わせることができれば、とさまざま試作品の下絵を描いていたんです。

友人が大学院の研究室にいて、3Dプリンターが使える環境があり、眼科医の勤務後、夜な夜な下絵を図面に落とし、作っては壊し、作っては壊しを続けました。ようやく初号機が完成したのは、デバイスを作ろうと思ってから1年、起業する約半年前のことでした。

まずはモンゴルで実践。自らの医療サービスの需要を実感

長野

デバイスの実践現場として、日本国内ではなく、まずモンゴルで診療を開始されました。

北

いよいよ現場で使ってみよう、という段階で、社会課題を解決する製品やサービスの海外展開をサポートする経済産業省の事業に採用されました。

モンゴルは人口300万で眼科医の数は約120人。人口2.5万人あたり一人の割合になります。日本は1万人の一人の割合なので、眼科医の数自体は対人口比で言うと、それほど不足しているわけではありません。ただ、モンゴルは世界で最も人口密度が低い国の一つで、アフリカなど極度に眼科医が不足している国を除けば、一人の眼科医がカバーする国土の面積は世界で一番広く、遠隔診療のニーズがあると考えました。

モンゴルでは自ら開発したモバイルデバイス『MS1』の需要を確信した

長野

実際にモンゴルでデバイスの導入を始めた時の現地の反応、そして手ごたえについて教えて下さい。

北

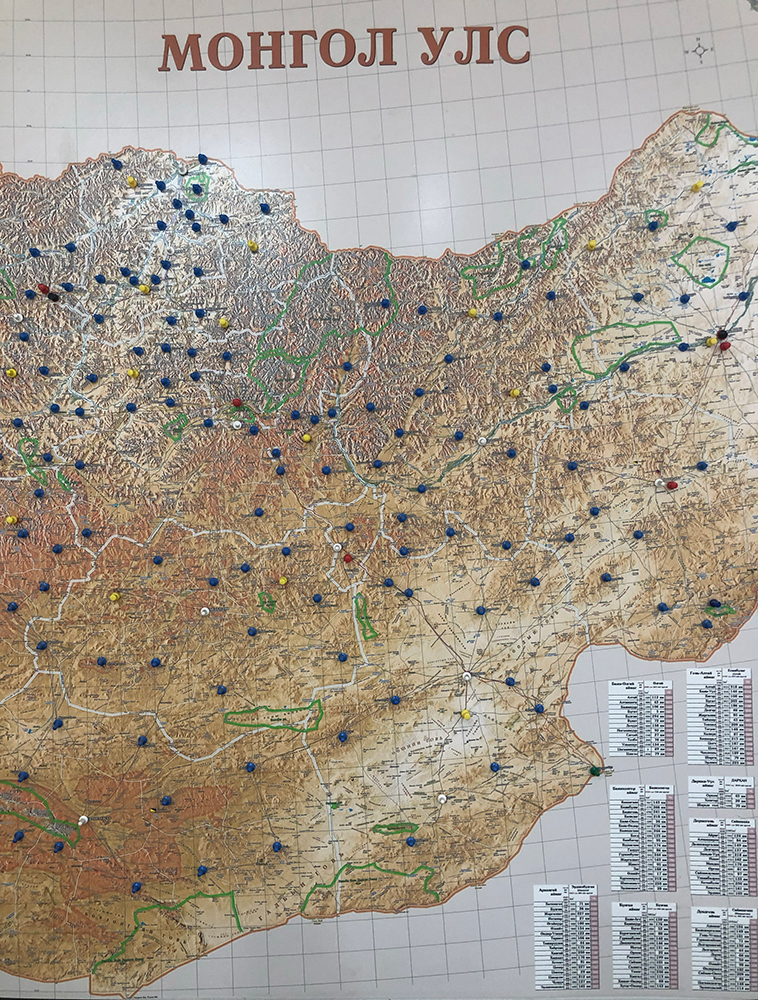

モンゴル国立の医科大の眼科の教授にプレゼンテーションした後、いきなり裏の部屋に連れて行かれたのです。そこにはモンゴル全土の地図が壁に貼られ、色が異なるピンが刺さっていました。そのピンはそれぞれ、村の診療所、地域の大きな病院、そして眼科医がいる診療所を示していました。「モンゴルに眼科医はこれだけしかいない。だからこんなデバイスがあれば助かる。応援するから頑張ってほしい」。その先生の言葉に、これはやるしかないと奮い立ちました。

訪問した18の村の中には、首都ウランバートルから1000キロ以上離れ、道なき道を車で約6時間進み、ようやく到着する場所もあり、途上国での医療現場の過酷さも知りました。ただ、看護師をはじめ、訪問先の医療スタッフが、このデバイスを使い、診療している様子を見ると、これはやる価値があると実感しました。

実際、私が北海道で診た年配の女性と同じ急性緑内障発作の患者さんを見つけ、治療に結び付けることができた結果、失明せずに済んだのです。

白色のピンは眼科医がいる病院を示す。その数は本当に少ない

医療スタッフらにデバイスの使い方を指導する北先生

現地のニーズとスタートアップを結び付けるJICAの役割

長野

モンゴルでの経験をもとに途上国や僻地での需要や意義と、オペレーション上の難しさの両方を実感した中、インドネシアや、JICAとの医療ICTの可能性を探る実証実験が始まりました。

北

インドネシアは2万5000の離島があり、人口も多く、このデバイスを活用したシステムがいい形で導入できると思っていたのです。ただ、自分たちだけではインドネシアで展開する手段がなく、どうしたらいいか、わからなかった時でした。技術があっても、スタートアップがいきなり海外で事業をやろうとしてもなかなか信頼してもらえない。その点、JICAのバックアップがあれば、相手国の医療関係者とも対等な視線で話ができ、信頼を得ることができました。

長野

コロナ禍でインドネシアでの活動はできませんでしたが、それこそ遠隔診療の可能性が実証できたのではないでしょうか。

北

モンゴルでは、デバイスを活用した遠隔診療の需要があることが明確になりました。そして、インドネシアでは、診療経験が豊富な眼科医が遠隔診療し、現地の総合診療医や、眼科医であっても経験値の浅い若手の僻地の先生にアドバイスすることで、彼らが単独で診察するよりも、より質の高い医療を提供できることをデータで証明することができました。

インドネシアでのJICAの実証実験で、デバイスを使って診察するスマトラ島メダン市の総合診察医ら。経験豊富な眼科医から遠隔でアドバイスを受けることができる

長野

JICAとしても、眼科にフォーカスしたプロジェクトはこれまでありません。今回の実証実験をもとに、今後さらにインドネシアで一緒に進める技術協力プロジェクトでは、どのように取り組んでいきたいと考えていますか。

北

遠隔で診療した後、治療にどう結び付けるかも課題です。大きな病院でさらに検査をした方がいいとわかっても、高額な交通費をかけてまで足を延ばすことができず、結局は失明に至ってしまうケースもあります。

今はまだ、そのような症例がどれぐらいあるのか可視化できておらず、数字もないので、議論もできません。これから進めていくJICAとのプロジェクトの中で、課題を見える化し、解決策を見つけだしていければと考えます。

長野

診断を受けて、治療を受けるための公共的なサポートも必要です。プロジェクトを進めながら、医療政策の決定に寄与できるようなデータも提供できればと思います。

北

モバイルデバイス×遠隔診療は、まだサステナブルなビジネスとしてなかなか成立していません。途上国で必要とされているものの、そういう場所ほど予算がありません。ただ、うまく成り立つ仕組みを作り出すことができれば、世界が変わります。

また、途上国でビジネスを展開する際、課題の一つが人材の不足です。JICAには今後、途上国でのビジネスに関心のある多様な人々をいかに巻き込み、私たちのようなスタートアップと連携させていくことができるか、そのような役割もぜひ期待したいです。

バングラデシュの地方部では眼科検診を受ける機会が限られている。そのため、このデバイスを使った眼科検診には大勢の人が列をなす

scroll