- トップページ

- 国際協力について

- 見たい・聞きたい

- 国際協力出前講座

- 実施レポート

- 【ブータン⇔東京都】JICA海外協力隊、看護師隊員に聞いてみた!ブータンらしさとは~ブータンの医療のために私ができること~-東京医科大学看護学科

2024年5月10日、東京医科大学看護学科で学ぶ大学2年生の皆さん80名にむけて、国際協力出前講座を実施しました。講座は国際看護活動論の一環で行われました。講師は、JICA海外協力隊の看護師隊員としてブータンで活動中の村中裕希(むらなかゆうき)さんです。2021年11月から赴任し現在もブータンで活動中。看護学科の皆さんは将来医療現場で働くために学んでいます。

講座では、まず村中さんご自身が協力隊に参加するに至った想いや経緯について紹介。日本で看護師として5年間働き、子ども専門病院のPICU(小児集中治療センター)でも勤務されました。貴重な経験を積める日々でしたが、新しいフィールドにチャレンジしてみたいという思いがつのり、日本でのお仕事をやめて協力隊への参加を決意。一個人が「想い」をもってキャリアの分岐点を自ら作り出されていった道のりを伺うのはとても興味深かったです。

ブータンでの主な勤務地は、首都ティンプーにある国内最大の病院です。JDWNR(Jigme Dorji Wangchuck National Referral)病院と呼ばれるこの病院には、国内唯一のPICUがあります。ブータンのPICUで働く小児科看護師のレベルアップが活動の目的です。ブータンは近隣国と比べても医療水準が著しく低い国です。なんと2024年に国内初の医学部がようやくできたばかり。国をあげて医師の育成を急いで進めています。医師不足を打開する手立ては切実な課題です。病院数も少なく、山岳国であるゆえに患者さんを移送するにもヘリコプターの出動が必要なケースもあり、様々な厳しさがあります。村中さんは、物資が圧倒的に不足しているブータンの病院で、言葉の壁を持ちながらも、日々奮闘しています。救える命を少しでも救ってもらえるようにという強い想いを胸に活動中です。

ブータンでは、オンコールモンクというお坊さんが病院に常駐していて、万が一患者さんが亡くなった時には病室に駆けつけてお経をあげてくれる風習があるそうです。非常に興味深いですね。看護学科の学生の皆さんは、村中さんのプレゼンを熱心な眼差しで見つめ、少しずつブータンの医療現場における厳しさとともに、仏教国ブータンでの生と死、医療の交わりについても実感をもって理解を進めているようでした。

そんな、近いようで遠い国ブータン。どんな国なのでしょうか。ブータンはチベット仏教を国教にしている世界で唯一の国です。国として「ブータンらしさ」を大切にしているので、大人がお寺や学校、会社に行くときは、スーツではなく「キラ」という民族衣装を着ます。海外企業の出店は禁じていて、日本で見かけるハンバーガーショップなどはもちろんありません。道路にある信号も景観が損なわれるとされ、警察官による手旗信号が使われています。国をあげて徹底していますね。ブータンの死生観や亡くなった人の弔い方や葬り方についても興味深いお話が聞けました。学生の皆さんからは、「ドクター不足の問題についてはどう対応されていますか」「医師が物理的にいなくて判断がもらえないとき、看護師がどこまで裁量権を与えられているのですか」「人手不足だと言われていたが、患者さんに対して何人のスタッフがついていますか」「どういう場合にヘリコプターでの移送が必要と判断されるのですか」など、たくさん質問があり、一つ一つに丁寧に村中さんが答えてくださいました。

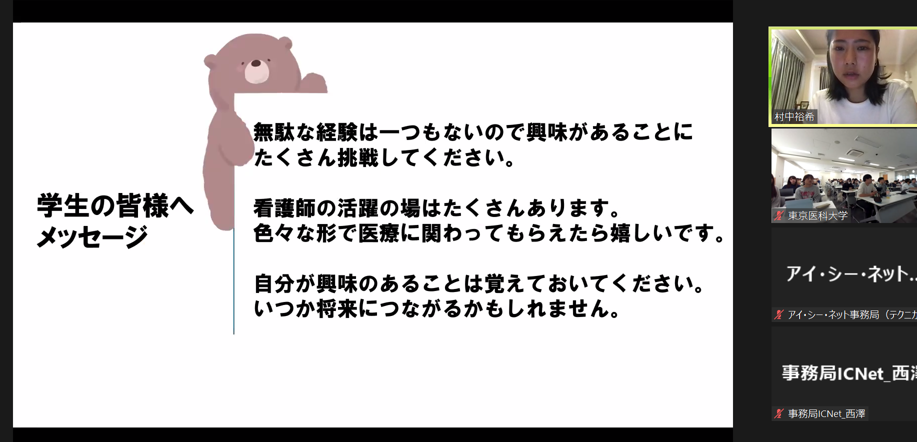

看護師になりたいと考えるとき、医療現場は必ずしも日本の病院に限らないことなど実感がこもった村中さんからの最後のメッセージがとても印象的でした。東京医科大学看護学科からは「日本の病院との違い、文化の違い、日常生活での違いなどのイメージを持つことができました」とのコメントいただきました。

(以下写真は、講師・依頼主双方から、webサイトでの使用許可をとってあるものです。写真は、必要に応じて一部加工しています)

ブータンのPICUについてのプレゼンを熱心に聞く学生の皆さん

学生の皆さんの背中を押すようなメッセージ

scroll